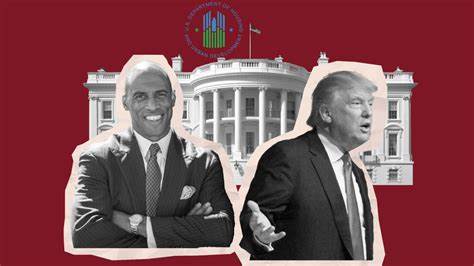

Die Rolle der öffentlichen Forschungsfinanzierung als Quelle für Innovationen und wirtschaftliche Blüte wird häufig unterschätzt – doch gerade heute wird deutlich, wie eng dieser Zusammenhang ist und wie gefährdet er durch Kürzungen in staatlichen Fördermitteln sein kann. In den USA etwa führt die Regierungspolitik unter der Trump-Administration zu einer massiven Einfrierung von Fördergeldern an führende Universitäten wie Harvard. Diese Entwicklung zieht nicht nur unmittelbare Herausforderungen in der Wissenschaftlandschaft nach sich, sondern hat auch langfristige Folgen für die Entstehung neuer Technologie- und Biomedizin-Start-ups, die maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. In Deutschland stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen, denn auch hier ist Forschung stark von staatlichen Geldern abhängig, um weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Wechselwirkung zwischen Hochschulforschung, Unternehmertum und öffentlicher Förderung ist komplex und essenziell zugleich.

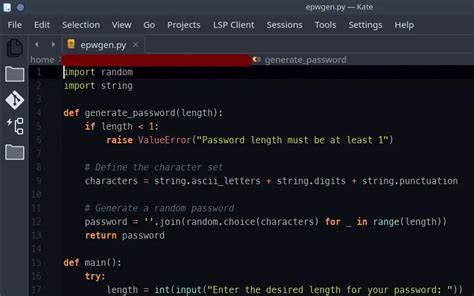

Die wichtigsten Zusammenhänge und ihre potenziellen Gefahren werden im Folgenden vertieft analysiert. Forschungseinrichtungen fungieren seit jeher als Brutstätten für bahnbrechende Ideen, die oft erst Jahre später ihren wirtschaftlichen Wert entfalten. Besonders Forschungsuniversitäten bilden einen entscheidenden Knotenpunkt für Innovationen. Sie stellen einerseits Infrastruktur, Expertise und technologische Kapazitäten bereit, andererseits wirken sie als Magneten für talentierte Forscher*innen und Studierende mit unternehmerischem Geist. Die Kombination aus exzellenter Lehre, hochwertigen Laboren und einem aktiven Entrepreneurship-Ökosystem schafft optimale Bedingungen, damit neue Unternehmen aus den Laboren hervorgehen können.

Gerade in den USA zeigt sich dies exemplarisch durch Institutionen wie das Wyss Institute oder das Broad Institute, die in Kooperation mit benachbarten Universitäten eine Umgebung schaffen, die Forschung und Start-up-Gründung miteinander verbindet. Die Fördergelder des Bundes dienen dabei nicht nur der Grundlagenforschung, sondern sind auch zentral, um die Forschungsgruppen konkret in die Lage zu versetzen, Ergebnisse marktreif zu machen oder Unternehmer*innen in der Entstehung zu unterstützen. Neben den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sind auch die Studierenden ein wesentlicher Faktor. Viele Gründungen entstehen durch junge Talente, die während ihres Studiums in innovativen Projekten arbeiten, Entrepreneurship-Programme besuchen oder durch Mentoring von erfahrenen Venture-Capital-Expert*innen und Gründungsberatern profitieren. Die Ausrichtung der Curricula in renommierten Business Schools betont dabei zunehmend die Schaffung eigener Unternehmen.

Gerade Harvard Business School etwa investiert gezielt in diese Ausbildung und vernetzt Studierende eng mit dem Kapitalmarkt. Diese Initiativen tragen zur Start-up-Dynamik bei und fördern die Gründung neuer Firmen, die technologische Innovationen vorantreiben. Das Zusammenspiel aus intensiver wissenschaftlicher Arbeit, gezielter studentischer Förderung und Kapitalausstattung macht das Innovationsökosystem lebendig und produktiv. Dabei ist zu verstehen, dass das Risiko nicht das zentrale Hemmnis darstellt. Im Gegenteil: Die Ausbildungseinrichtungen setzen auf eine bewusst gestaltete Infrastruktur und Strategie, die Chancen inkubiert und Entrepreneur*innen unterstützt.

Das Netzwerk aus Technologietransferämtern, Unternehmer*innen auf dem Campus und Investorennetzwerken bietet eine Struktur, die nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Fehlende oder gekürzte Mittel hingegen reduzieren diese Chancen signifikant. Die wirtschaftliche Wirkung staatlicher Förderungen zeigt sich nicht allein auf der Mikroebene der Institute, sondern hat breite Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Studien internationaler Organisationen und Forschungsinstitute belegen, dass jeder in die biomedizinische Forschung investierte Dollar mehr als das Doppelte an wirtschaftlicher Aktivität generiert. Ein Rückgang der Forschungsfonds kann daher direkt in schlechtere wirtschaftliche Entwicklung und geringeren Innovationsoutput übersetzt werden.

Ökonomen warnen vor drastischen Rückgängen im Bruttoinlandsprodukt bei längeren Kürzungen. In den USA wird ein Rückgang von bis zu 3,8 Prozent des BIP in den kommenden Jahren prognostiziert, der vergleichbar ist mit den Effekten der Finanzkrise 2008/2009. Dabei wird die Innovationskraft des Landes nachhaltig beeinträchtigt. Ein besonders kritischer Punkt ist die Verzögerung der Wirkungen von Forschungskürzungen auf das Unternehmertum. Während einige Jahre keine offensichtlichen Folgen erkennbar sein können, weil die Start-ups sich üblicherweise an bereits längeren Forschungsarrangements orientieren, wird in mittelfristiger Perspektive ein spürbarer Einbruch der Gründungszahlen erwartet.

Die Pipeline für unternehmerische Aktivitäten hängt stark vom Forschungsoutput ab, der direkt an die Finanzierung gebunden ist. Wird diese unterbrochen, schrumpft das Potenzial neuer Produktentwicklungen und disruptiver Technologien. Auch die Attraktivität von Hochschulen als Drehscheiben für internationale Talente leidet, wenn finanzielle Ressourcen knapp werden. Dies hat den Effekt, dass talentierte Forscher*innen und Studierende abwandern könnten, was Innovationen weiter schwächt. Somit entstehen nicht nur kurzfristige finanzielle Einbußen, sondern auch langfristige Wettbewerbsnachteile in einer globalisierten Wissensökonomie.

In Deutschland sind die strukturellen Grundlagen zwar anders, doch die Abhängigkeit von staatlicher Forschungsförderung ist ähnlich hoch. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie andere Institutionen stellen erhebliche Mittel bereit, um Innovationskraft zu sichern. Die Herausforderungen, mit denen die USA aktuell konfrontiert sind, können daher auch für Deutschland als Warnsignal dienen, um den Verlust von Forschungs- und Gründungspotenzial zu vermeiden. Neben der Förderung öffentlicher Forschungsinstitute ist hierzulande der Mittelstand ein bedeutender Faktor im Innovationsökosystem. Start-ups und kleine bis mittelgroße Forschungsunternehmen profitieren von einer stabilen Pipeline aus Hochschulausgründungen, die ihre Technologiequellen aus universitärer Forschung beziehen.

Der erfolgreiche Technologietransfer von Hochschulen in die Wirtschaft ist somit für das gesamte Innovationssystem entscheidend. Um die negativen Folgen von Förderkürzungen abzufedern, setzen Fachleute auf verschiedene Lösungsansätze. Dazu gehören stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie, explizite Programme zur Unterstützung von Gründer*innen, der Ausbau von Entrepreneurship-Curricula und die Schaffung von Anreizen für private Investitionen in frühe Forschungsphasen. Darüber hinaus gewinnen alternative Finanzierungsmodelle wie Corporate Venture Capital oder öffentlich-private Partnerschaften an Bedeutung, um Finanzierungslücken zu schließen. Dennoch ersetzen diese Modelle nicht vollständig die essentiellen staatlichen Mittel, die Grundlagenforschung ermöglichen und die riskanten frühen Phasen neuer wissenschaftlicher Ideen tragen.

Resümierend lässt sich festhalten, dass öffentliche Forschungsförderung heute eine essenzielle Grundlage für die unternehmerische Zukunft ist. Der Entzug oder die Einschränkung dieser Mittel mindert nicht nur die kurzfristige Forschungsleistung, sondern gefährdet auf mittlere und lange Sicht ganze Innovationsökosysteme und die wirtschaftliche Dynamik einer Nation. Verluste zeigen sich in sinkenden Gründungszahlen, mangelnder technologischer Wettbewerbsfähigkeit und einem Verlust an internationaler Attraktivität als Wissenschaftsstandort. Um die unternehmerische Zukunft nicht aufs Spiel zu setzen, ist eine stabile, verlässliche und strategische Forschungsfinanzierung unerlässlich. Sowohl Wissenschaftseinrichtungen als auch Politik und Wirtschaft müssen zusammenwirken, um die Finanzierungssituation kontinuierlich zu sichern und innovative Gründungen nachhaltig zu fördern.

Nur so kann der immanente Zusammenhang von Forschung und Unternehmertum als Motor für Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt erhalten bleiben und gestärkt werden.