Die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren viele Branchen revolutioniert, doch keine scheint so tiefgreifend betroffen zu sein wie die Softwareentwicklung. Während KI-Modelle immer leistungsfähiger werden und heute bereits komplexe Code-Snippets autonom generieren können, wachsen gleichzeitig die Befürchtungen, dass diese Technologie die traditionellen Fähigkeiten von Programmierern untergräbt und langfristig sogar zum Stagnationspunkt führen könnte. Der Begriff "Chauffeur-Wissen" fasst dieses Phänomen prägnant zusammen und macht darauf aufmerksam, dass sich viele Entwickler zunehmend auf KI verlassen, ohne das zugrunde liegende technische Verständnis zu vertiefen – ähnlich wie ein Chauffeur, der den Vortrag seines Chefs auswendig lernt, aber die Inhalte nicht wirklich begreift. Vor einigen Jahren war der Einsatz von KI in der Softwareentwicklung noch ein Experiment, begleitet von vielen Zweifeln und Unsicherheiten. Die ersten Sprachmodelle neigten dazu, häufig Fehler zu machen oder unsinnigen Code zu produzieren, was Entwickler zu berechtigtem Misstrauen veranlasste.

Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Moderne KI-Modelle sind in der Lage, funktionierenden Code zu generieren, der in vielen Fällen nur geringfügig von menschlichem Output abweicht. Diese Entwicklung hat eine Lawine von Veränderungen ausgelöst, insbesondere in der Art und Weise, wie Programmierer ihre Arbeit angehen. Dieser Wandel ist jedoch nicht nur eine technische Revolution, sondern auch eine kulturelle und intellektuelle Herausforderung. Während zunehmend Laien und unerfahrene Entwickler durch KI-Unterstützung in der Lage sind, komplexe Anwendungen zu bauen, sinkt die durchschnittliche Kompetenz in fundamentalen Bereichen wie Systemdesign, Algorithmik und Softwarearchitektur.

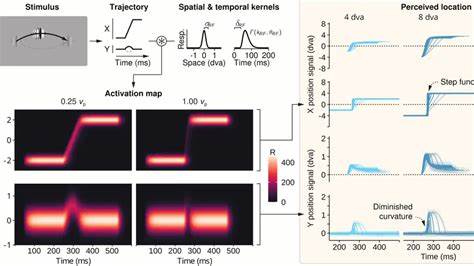

Das kritischste Problem dabei ist, dass die Qualität der Arbeit zunehmend am Erfolg der Funktionalität gemessen wird – also „funktioniert es?“ – und nicht mehr an den inhärenten Eigenschaften wie Sicherheit, Effizienz oder Wartbarkeit. Diese Verlagerung kann man sich anhand eines mentalen Modells vorstellen, das zwei Kurven beschreibt: die Kompetenz der Entwickler und die Verbreitung von KI-Technologien. Während die Nutzung von KI zunimmt, fällt die durchschnittliche Kompetenz aufgrund fehlendem tiefgreifenden Verständnis. Sobald diese Kurven sich kreuzen, beginnen Entwickler, KI-Code als richtig und ausreichend zu akzeptieren, ohne ihn kritisch zu hinterfragen oder zu optimieren. Dieser Punkt markiert einen Wendepunkt ohne einfachen Rückweg.

Die Implikationen sind tiefgreifend. Erstens führt das fehlende Verständnis dazu, dass Software häufig unbemerkt unsichere oder fehlerhafte Strukturen enthält, da Entwickler weder wissen noch danach suchen, wie man diese systematisch vermeidet. Zweitens verliert die Gemeinschaft das kreative Lösen komplexer Probleme, weil der Fokus sich auf die reine Funktionalität reduziert und nicht auf Verbesserungen oder Innovationen. Drittens könnte die gesamte Programmier-Disziplin stagnieren: Statt weiterführender Verbesserungen und neuer Paradigmen wird lieber auf bereits verfügbaren KI-Code zurückgegriffen, der nur das reproduziert, was bereits existiert. Das Dilemma lässt sich gut anhand einer bekannten Anekdote illustrieren, die von Physiker Max Planck und seinem Chauffeur handelt.

Als Planck seinen berühmten Vortrag zum Thema Quantenmechanik mehrfach hielt, beherrschte sein Chauffeur den Vortrag in einer Weise, dass er ihn sogar selbst halten konnte. Allerdings konnte er keine tiefgehenden Fragen beantworten, sodass bei kritischen Nachfragen Planck selbst eingreifen musste. Auf heutige Verhältnisse übersetzt, sind Entwickler, die lediglich KI-generierte Lösungen reproduzieren, ohne diese zu verstehen, wie dieser Chauffeur – sie können Wissen zwar präsentieren, beherrschen es aber nicht wirklich. Die Gefahr liegt damit auf der Hand: Wenn immer mehr Programmierer zu „Chauffeuren“ werden, steigt das Risiko für schwerwiegende Sicherheitslücken, unentdeckte Fehler und letztlich für Systemausfälle. Gerade in großen Unternehmen und kritischen Infrastrukturen kann ein solcher Mangel an fundiertem Wissen katastrophale Folgen haben, beispielsweise bei Cyberangriffen oder Datenverlusten.

Das Bewusstsein für diese Risiken ist noch gering, da erste Generationen von KI-Tools meist noch als unterstützendes Hilfsmittel betrachtet werden und nicht als Hauptakteur in der Softwareerstellung. Langfristig droht aber ein intellektueller Stillstand. KI-Systeme lernen aus bereits existierenden Daten, die von Menschen erzeugt wurden. Wenn diese Menschen wiederum hauptsächlich KI-Ergebnisse kopieren und reproduzieren, entsteht ein geschlossener Kreislauf ohne neue Impulse oder Fortschritte. Forscher sprechen hier auch von „künstlicher Kurzsichtigkeit“ der KI, da Neuerungen und Innovationen ausgebleiben und das Niveau zurückfällt, sobald fehlerhafte oder unvollständige Informationen systematisch repliziert werden.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Programmierung, sondern das gesamte Spektrum der Wissensarbeit. Studien deuten darauf hin, dass der vermehrte Gebrauch von generativer KI die kritischen Denkfähigkeiten beeinträchtigen kann und eventuell sogar zu kognitivem Abbau bei intensivem Gebrauch führt. Diese Erkenntnisse werfen Fragen auf, wie Bildung, berufliche Weiterbildung und die Kultur der Problemlösung in einer zunehmend KI-dominierten Umwelt gestaltet werden sollten. Nicht zuletzt zeigt sich auch ein soziales Paradox: Die vermeintliche Demokratisierung der Softwareentwicklung durch KI kann einerseits dazu führen, dass mehr Menschen teilhaben und Innovationen schaffen. Andererseits entsteht der Verlust des tieferen Fachwissens, das für nachhaltige Qualität, Sicherheit und Evolution der Technologie unerlässlich ist.

Die Verantwortung liegt damit gleichermaßen bei den Entwicklern, Unternehmen und Bildungsinstitutionen, einen Mittelweg zu finden, der KI als Werkzeug nutzt, ohne das fundamentale Verständnis zu vernachlässigen. Eine optimistische Perspektive besteht darin, KI als Chance zu begreifen, persistente Routineaufgaben zu automatisieren und somit mehr Raum für kreative und strategische Tätigkeiten zu schaffen. Dafür ist es aber nötig, die Kompetenzen in den Grundlagen zu stärken und Programmierern das nötige Wissen an die Hand zu geben, um KI-Ausgaben kritisch zu hinterfragen und zu validieren. Nur so kann die Gefahr eines „KI-Kollapses“ abgewendet werden, in dem Wissensarbeit auf oberflächliches Verstehen reduziert wird und Innovation auf der Strecke bleibt. Der drohende „Crack-Up“ der KI-Nutzung ist somit kein plötzliches Ereignis, sondern ein gradueller Prozess der Verflachung von Wissen, der sich bereits abzeichnet.

Es ist eine Herausforderung unserer Zeit, diesen Trend zu erkennen und bewusst entgegenzuwirken. Die Geschichte von Max Planck und seinem Chauffeur dient als warnendes Bild dafür, wie wertvoll echtes Verständnis ist und wie gefährlich bloßes Abspulen vorgefertigter Antworten sein kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung ein mächtiges Werkzeug ist, dessen Nutzen unbestreitbar ist. Doch gleichzeitig muss kritisch betrachtet werden, wie der zunehmende Einsatz dieser Technologie die klassischen Kompetenzen der Entwickler verändert und welche Folgen dies für die Zukunft der Programmierung und der Wissensgesellschaft hat. Ohne gezielte Förderung von echtem, tiefem Verständnis und kritischem Denken besteht das Risiko, in eine Sackgasse zu geraten, die nicht nur technische Probleme verursacht, sondern auch den Fortschritt insgesamt hemmt.

Die zentrale Frage lautet daher: Wie schaffen wir es, KI intelligent und verantwortungsvoll einzusetzen, ohne dabei das wertvollste Gut zu verlieren – das menschliche Wissen und die Fähigkeit, dieses Wissen kreativ anzuwenden und weiterzuentwickeln?.

![Create a Product People Will Buy [video]](/images/4977E4E7-1D4B-48A2-9726-DEADC3B12E4D)