Unsere visuelle Wahrnehmung ist faszinierend komplex und eng mit der Art und Weise verbunden, wie sich unsere Augen bewegen. Insbesondere bei schnellen Augenbewegungen – sogenannten Sakkaden – offenbart sich ein faszinierendes Zusammenspiel zwischen der Biophysik unserer Sinnesorgane und den motorischen Grenzen, innerhalb derer unser visuelles System arbeitet. Jüngste wissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, dass die Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsreizen nicht nur durch die sensorischen Fähigkeiten, sondern auch maßgeblich durch die Kinematik der Augenbewegungen selbst begrenzt wird. Diese Entdeckung wirft ein neues Licht darauf, wie unser Gehirn die visuelle Welt aktiv erkundet und interpretiert. Sakkaden sind die schnellsten Bewegungen unseres Körpers und passieren durchschnittlich etwa 10.

000 Mal jede wache Stunde. Sie dienen dazu, den fovealen Teil des Auges, der für höchste Detailauflösung zuständig ist, auf interessante Bereiche in unserer Umwelt zu richten. Damit verschafft der Blick uns den Zugang zu feinen visuellen Details. Was dabei allerdings oft übersehen wird, ist, dass diese schnellen Bewegungen eine Reihe sensorischer Konsequenzen nach sich ziehen, vor allem in Form einer schnellen, kurzzeitigen Verschiebung der visuellen Szenerie auf der Netzhaut. Diese Verschiebungen erzeugen einen Bewegungsreiz, der für das Gehirn eine Herausforderung darstellt, weil er potenziell das Seherlebnis stören könnte.

Das zentrale Element bei der Untersuchung dieses Phänomens ist die sogenannte Hauptsequenz, ein gut dokumentiertes Gesetz, das die Beziehung zwischen der Amplitude, der Geschwindigkeit und der Dauer von Sakkaden beschreibt. Grob gesagt bedeutet dies, dass bei längeren Augenbewegungen nicht nur die Strecke größer ist, die das Auge zurücklegt, sondern auch die maximale Geschwindigkeit und die Dauer der Bewegung systematisch mit der Amplitude ansteigen. Diese Gesetzmäßigkeit ist nicht nur beim Menschen beobachtbar, sondern gilt erstaunlicherweise auch über viele Spezies hinweg, darunter sogar bei Fruchtfliegen. Interessanterweise führt jede Sakkade zu einer entgegengesetzten Bewegungsverschiebung des Bildes auf der Netzhaut – man kann sich das so vorstellen, als ob die Welt während der Bewegung an der Netzhautoberfläche hin und her geschoben wird. Diese Bewegungen auf der Netzhaut folgen ebenfalls der Hauptsequenz, wobei die Geschwindigkeit des Netzhautbildes proportional zur Amplitude der Sakkade ist.

Doch was erstaunlich ist: Trotz dieser schnellen Bewegungen während der Sakkade nimmt das Gehirn diese Bewegungen meist nicht bewusst wahr – ein Effekt, der als sakkadische Ausblendung oder Omission bezeichnet wird. Wissenschaftler stellten sich die Frage, ob die Grenzen dessen, was wir bei hohen Geschwindigkeiten visuell wahrnehmen können, durch diese saccadischen Kinematiken bestimmt werden. Um diese Hypothese zu testen, wurden innovative Experimente mit Hochgeschwindigkeitsvideo-Projektionen durchgeführt, welche Bewegungsreize zeigten, die der typischen Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude von Sakkaden entsprachen oder absichtlich davon abwichen. Dabei mussten Testpersonen bei fixiertem Blick Bewegungen verfolgen und bewerten, deren Sichtbarkeit direkt von der Geschwindigkeit und Dauer des Reizes abhing. Die Ergebnisse waren bemerkenswert.

Die Sichtbarkeit der schnellen bewegten Reize hing klar von den saccadischen Kinematiken ab: Bei Bewegungen, die den typischen Geschwindigkeits-Amplituden-Beziehungen von Sakkaden folgten, konnten Beobachter die Bewegung kaum oder gar nicht bewusst wahrnehmen. Bewegungen, die diese Gesetzmäßigkeit verletzten, wurden dagegen eher gesehen. Diese Korrelation ließ sich sogar auf die individuellen Unterschiede der Augenbewegungsparameter eines jeden Beobachters zurückführen. Das heißt, die Wahrnehmung jener schnellen Bewegungen während des Fixierens war eng an die eigenen, charakteristischen Bewegungsmuster der Augen gebunden. Die Wissenschaftler überprüften zudem, wie sich verschiedene Faktoren wie die Bewegungspfadlänge und -dauer darauf auswirkten, ob die Bewegung sichtbar ist oder als sprunghaft wahrgenommen wird.

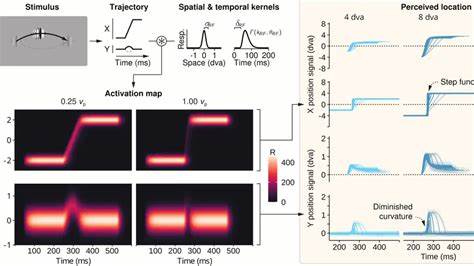

Diese Untersuchung zeigte, dass die Dauer einer Bewegung und ihre Geschwindigkeit in einem Zusammenspiel stehen, das der Hauptsequenz der Sakkaden entspricht. So mussten längere Bewegungen, die mit höherer Geschwindigkeit ausgeführt wurden, eine entsprechend längere Dauer aufweisen, um für das visuelle System sichtbar zu sein. Um die Mechanismen hinter diesen Beobachtungen besser zu verstehen, entwickelten die Forschenden auch ein vereinfachtes Modell der frühen visuellen Verarbeitung. Dieses Modell basiert auf bekannten räumlichen und zeitlichen Antwortfunktionen des visuellen Systems und simuliert, wie die neuronale Aktivität im visuellen Kortex auf schnell bewegte Reize reagiert. Das Modell konnte die experimentellen Ergebnisse eindrucksvoll replizieren und zeigte, dass die visuelle Empfindlichkeit gegenüber schnellen Bewegungen stark von der Art abhängt, wie diese Bewegungen über den zeitlichen Verlauf verarbeitet werden.

Insbesondere spielen statische Endpunkte vor und nach der Bewegung eine kritische Rolle dabei, ob eine schnelle Bewegung überhaupt bewusst wahrgenommen wird oder nicht. Das Phänomen, dass die Gegenwart statischer Endpunkte vor und nach Bewegung die Wahrnehmung von in Hochgeschwindigkeit ablaufenden Reizen beeinflusst, erinnert an natürliche Bedingungen während der Sakkaden. Dort ist die Szene vor und nach den Augenbewegungen stationär, was offenbar dazu führt, dass die Bewegung während der Sakkade ausgeblendet wird. Ohne diese statischen Endpunkte ist die Wahrnehmung solcher schnellen Bewegungen deutlich verbessert, was das Zusammenspiel von Sensorik und Motorik unterstreicht. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Implikationen für unser Verständnis des Zusammenspiels von Wahrnehmung und Bewegung.

Zum einen zeigen sie, dass das visuelle System nicht nur passiv auf alle eingehenden Reize reagiert, sondern dass es die typischen sensorischen Konsequenzen der eigenen Bewegungen kennt und entsprechend darauf abgestimmt ist. So kann das Gehirn Bewegungen, die durch die eigene Motorik verursacht sind, ausblenden, um nicht von ihnen gestört zu werden, während es zugleich empfindlich für relevante externe Bewegungen bleibt. Zum anderen eröffnet die Erforschung dieser gesetzmäßigen Kinematik neue Perspektiven für die Erklärung einer Reihe von Phänomenen, die bisher wenig verstanden waren, etwa warum Menschen während einer Sakkade keinen Bewegungsunschärfe-Effekt wahrnehmen oder warum bestimmte visuelle Sensitivitätsänderungen an Bewegungskontrolle gebunden sind. Die Ergebnisse deuten an, dass nicht nur exterozeptive Signale, sondern vor allem die intrinsischen Kinematiken der motorischen Ausführung eine zentrale Rolle bei der sensorischen Einstellung spielen. Auch im Kontext von neuropsychologischen und klinischen Fragestellungen können diese Befunde relevant sein.

Störungen in der Kopplung zwischen motorischen Signalen und sensorischer Verarbeitung könnten erklären, warum manche Patienten zum Beispiel Effekte wie eine beeinträchtigte visuelle Stabilität oder Fehlwahrnehmungen zeigen. Zudem werfen diese Erkenntnisse interessante Fragen zu neuronalen Mechanismen auf, die die Schnittstelle zwischen Motorik und Sinnesverarbeitung bilden – etwa die Rolle corollärer Entladungen versus reafferenter sensorischer Signale. Die langfristige Exposition gegenüber der charakteristischen Kinematik eigener Augenbewegungen könnte demnach tatsächlich die Grenzen definieren, innerhalb derer unser visuelles System Bewegungen wahrnehmen kann. Dieses dynamische Zusammenspiel aus biologischer Bewegungskontrolle und visueller Wahrnehmung sorgt dafür, dass wir trotz permanenter rascher Augenbewegungen eine stabile und klare Umwelt wahrnehmen können. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die jüngsten Forschungen einen grundlegenden Zusammenhang zwischen der Kinematik schneller Augenbewegungen und der Wahrnehmungsfähigkeit bei Hochgeschwindigkeitsreizen offenbaren.