In der Schweiz steht ein bedeutender Wandel bevor, der die Sicherheit der digitalen Kommunikation und den Schutz der Online-Anonymität grundlegend beeinträchtigen könnte. Eine geplante Änderung des Überwachungsgesetzes sieht eine ausgeweitete Überwachung und Datenerhebung vor, die bisher vor allem auf Mobilfunknetze und Internetanbieter beschränkt war. Mit der anstehenden Novelle soll die Reichweite jedoch deutlich erweitert werden – virtuelle private Netzwerke (VPNs), verschlüsselte Messaging-Dienste und soziale Netzwerke könnten künftig stärker ins Visier der Behörden geraten. Diese Entwicklung hat bei Experten, Nutzern und Anbietern von Verschlüsselungstechnologien großen Widerstand hervorgerufen und wird die zukünftige Gestaltung von Datenschutz und digitaler Sicherheit in der Schweiz maßgeblich beeinflussen. Bisher galt die Schweiz als sicherer Hafen für digitale Privatsphäre.

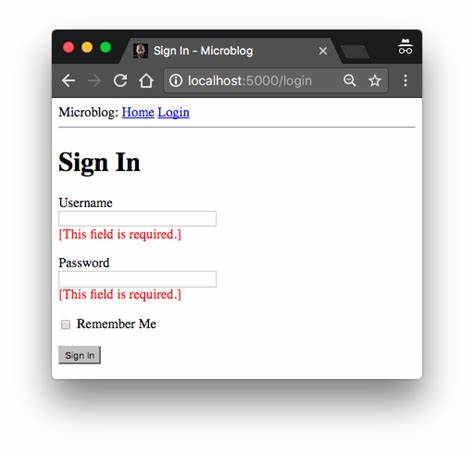

Dienste mit Sitz im Land, wie Proton, Threema und NymVPN, haben sich durch hohe Sicherheitsstandards und strikte Wahrung der Anonymität ihrer Nutzer einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Die geplante Gesetzesänderung droht jedoch, diesen Status zu untergraben. Dabei richtet sich die Erweiterung des Überwachungsgesetzes nicht nur gegen klassische Telekommunikationsanbieter, sondern zielt auf sogenannte abgeleitete Dienstleister ab. Das bedeutet konkret, dass Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar oder über 5.000 aktiven Nutzern künftig in den Anwendungsbereich der Überwachung fallen könnten.

Dieses Kriterium trifft auf eine Vielzahl von Online-Diensten zu, insbesondere auch auf VPN-Anbieter und verschlüsselte Messaging-Plattformen, die bisher weitgehend frei von solchen Einschränkungen operieren konnten. Ein Kernpunkt der Kritik ist, dass das Gesetz nicht direkt auf den Inhalt der Kommunikation abzielt. Stattdessen solle der Fokus auf Metadaten und Verbindungsinformationen gelegt werden – etwa wer mit wem kommuniziert. Kritiker nennen dies eine „Spielerei mit Worten“, die den Kern der Privatsphäre untergräbt. Denn selbst wenn der Inhalt sicher verschlüsselt bleibt, sind Metadaten oft genauso viel Wert für Überwachungszwecke und können Rückschlüsse auf das Verhalten und die Verbindungen eines Nutzers zulassen.

Dies stellt eine erhebliche Schwächung der Anonymität dar und widerspricht dem Prinzip, dass personenbezogene Daten im Netz kaum oder gar nicht verknüpft werden sollten. Die Befürworter der Gesetzesänderung führen Sicherheitsinteressen an, wie die Bekämpfung von Kriminalität und die Erhöhung der nationalen Sicherheit. Allerdings warnen Experten davor, dass das Sammeln größerer Datenmengen eben nicht zwangsläufig zu mehr Sicherheit führt. Alexis Roussel, Mitbegründer von NymVPN, betont, dass weniger Anonymität online das Risiko von Datenlecks, Identitätsdiebstahl und Angriffen auf Nutzer sogar erhöhen kann. Das erhöhte Datenvolumen, das durch erweiterte Überwachungsmaßnahmen anfallen würde, kann schneller ausgenutzt werden, wenn es nicht optimal geschützt ist.

Dies könnte im Zweifel die Bevölkerung noch verwundbarer machen, anstatt sie zu schützen. Der Widerstand gegen die Gesetzesänderung formiert sich bereits. Führende Schweizer Unternehmen in der Datenschutzbranche haben sich zusammengeschlossen, um dem Vorhaben entgegenzutreten. Proton, eines der bekanntesten Schweizer Unternehmen für sichere Kommunikation und VPN-Dienste, hat signalisiert, dass das Unternehmen im schlimmsten Fall seinen Sitz aus der Schweiz verlegen könnte, falls die Regelungen verabschiedet werden. Auch Threema und NymVPN stemmen sich dagegen und haben gemeinsam mit anderen Organisationen eine Strategie gestartet, um die Öffentlichkeit zu informieren und den Druck auf die Gesetzgeber zu erhöhen.

Es wird argumentiert, dass die neue Gesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Tech-Industrie langfristig beeinträchtigen und internationale Kunden abschrecken könnte. Besonders brisant ist die Tatsache, dass die Änderung des Überwachungsgesetzes in der Schweiz ohne Parlamentsabstimmung oder Volksreferendum vorgenommen werden kann. Stattdessen läuft derzeit eine öffentliche Konsultationsphase, die bis Anfang Mai 2025 geöffnet ist. In dieser Phase können Bürger, Unternehmen und Verbände Stellungnahmen und Gegenargumente an die Behörden richten. Es wird zu empfehlen sein, diese Möglichkeit zu nutzen, um Bedenken bezüglich Datenschutz, digitaler Freiheit und Sicherheitsrisiken direkt an die verantwortlichen Stellen zu adressieren.

Die Diskussion um die Verbesserung der Sicherheit durch Überwachung und gleichzeitigen Schutz der Privatsphäre ist kein rein nationales Thema, sondern wird weltweit geführt. Die Schweiz steht hier jedoch vor einer besonderen Herausforderung, weil sie international als Vorreiter bei digitaler Sicherheit galt. Auch in der Europäischen Union stehen ähnliche Debatten an, wobei das Thema VPN und Verschlüsselung zunehmend auf der Agenda von Gesetzgebern und Sicherheitsexperten erscheint. Die Schweiz könnte durch die aktuelle Gesetzesnovelle ein negatives Signal senden, das weit über die Landesgrenzen hinaus Wirkung entfaltet. Neben den technischen und rechtlichen Aspekten wirft die aktuelle Entwicklung auch eine grundlegende gesellschaftliche Frage auf: Wie viel Überwachung ist in einer demokratischen Gesellschaft akzeptabel, und wo beginnt der Eingriff in die Grundrechte der Bürger? Verschlüsselung hat sich weltweit als eine der wichtigsten Technologien etabliert, um die persönliche Freiheit und den Schutz vor willkürlicher Überwachung zu gewährleisten.

Wenn nun auch in einem Land mit starker Datenschutztradition wie der Schweiz die Rechtsgrundlagen geschaffen werden, die sichere Kommunikation erschweren, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit zwischen Anbietern wie Proton, Threema und NymVPN Potenzial bewiesen, um gemeinsam gegen eine solche Einschränkung vorzugehen. Einigen ihrer Argumente zufolge würde die Umsetzung der geplanten Erweiterungen das Geschäftsmodell vieler Anbieter gefährden, die auf Vertrauen und Vertraulichkeit angewiesen sind. Die gemeinsame Gegenwehr zielt darauf ab, die Gesetzgeber von den Risiken und Nachteilen der Maßnahmen zu überzeugen und deutlich zu machen, dass Bürgerinnen und Bürger, die auf sichere Kommunikation setzen, direkt betroffen sind. Für Endnutzer bedeutet die geplante Gesetzesänderung, dass mit grundlegenden Veränderungen im Umgang mit personenbezogenen Daten zu rechnen ist.

Möglicherweise müssen Nutzer künftig mit verpflichtenden Identifikationspflichten rechnen, sodass die Nutzung bestimmter Online-Dienste nicht mehr anonym oder pseudonym erfolgen kann. Dies wäre ein Rückschritt, der viele Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen auf verlässliche Verschlüsselung angewiesen sind, vor große Herausforderungen stellt. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgebungsprozess in der Schweiz weiter voranschreitet. Die laufende Konsultation bietet allerdings die Chance, den Dialog zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgern zu fördern und einen Kompromiss zu finden, bei dem der Schutz der Privatsphäre nicht an den sicherheitspolitischen Interessen zerbricht. Für alle Nutzer digitaler Dienste ist es ab sofort wichtig, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, sich zu informieren und bei Bedarf einzuschreiten, um den Schutz von Verschlüsselung und Anonymität zu verteidigen.

Zusammenfassend steht die Schweiz an einem Scheideweg, der die Zukunft der digitalen Sicherheit maßgeblich prägen wird. Die erfolgreiche Verteidigung der Online-Anonymität und der sicheren Verschlüsselung ist nicht nur für die hiesige Bevölkerung und Wirtschaft von enormer Bedeutung, sondern könnte die globale Datenschutzbewegung stärken oder schwächen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche sind die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, wegweisend für die Wahrung digitaler Grundrechte auch in den kommenden Jahren.