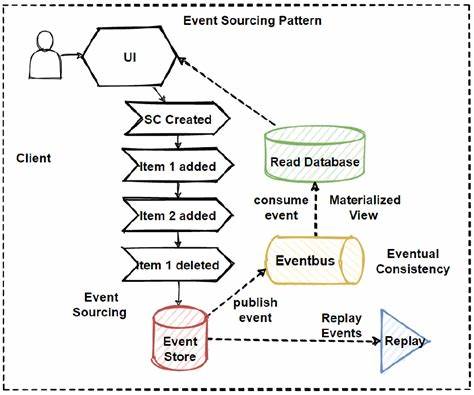

Event-Sourcing hat sich in den letzten Jahren als eine innovative Technik im Bereich der Softwareentwicklung etabliert, die viele Vorteile gegenüber klassischen Datenpersistenzmethoden verspricht. Dieser Ansatz basiert darauf, alle Zustandsänderungen einer Anwendung als einzelne Ereignisse zu speichern, anstatt lediglich den aktuellen Zustand in einer Datenbank abzulegen. Im Zentrum steht dabei die Idee, dass jede Änderung im System als unvergängliches Ereignis nachvollzogen werden kann, was Sicherheit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit maßgeblich verbessert. Eine der zentralen Stärken von Event-Sourcing liegt in der Art und Weise, wie historische Daten erfasst und verarbeitet werden. Indem jedes Ereignis persistiert wird, lässt sich die komplette Lebensgeschichte eines Objektes oder einer Entität rekonstruiert darstellen.

Dies ermöglicht nicht nur ein besseres Verständnis des Systems über die Zeit, sondern unterstützt auch Fehleranalysen, Debugging und das Einspielen von Zuständen zu einem beliebigen Zeitpunkt. In komplexen Anwendungen, in denen Konsistenz und Nachvollziehbarkeit essenziell sind, spielt dieses Detail eine bedeutende Rolle. Die Trennung von Befehl und Ereignis, oftmals in Kombination mit dem Command Query Responsibility Segregation (CQRS)-Muster eingesetzt, ist eine wichtige technische Strategie, die häufig Hand in Hand mit Event-Sourcing verwendet wird. Während Befehle Instruktionen zur Ausführung bestimmter Aktionen darstellen, dokumentieren Ereignisse die tatsächlich erfolgten Veränderungen. Durch diese Kapselung wird das System robuster und zudem skalierbarer, da Lese- und Schreiboperationen entkoppelt werden und somit unabhängig voneinander optimiert werden können.

Darüber hinaus bringt Event-Sourcing entscheidende Vorteile bei der Handhabung von Wettbewerbsbedingungen in verteilten Systemen. Da alle Zustandsänderungen sequenziell als Events protokolliert werden, lassen sich Konflikte bei gleichzeitigen Zugriffen leichter erkennen und bewältigen. Dies verbessert die Datenintegrität und reduziert Fehlerquellen, die insbesondere in Microservices-Architekturen oder Cloud-Umgebungen von hoher Relevanz sind. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Möglichkeit zu erweiterten Analysen und der Ableitung von Geschäftsinformationen aus den gespeicherten Ereignissen. Während traditionelle Datenbanken oft nur aktuelle Zustände vorhalten, bieten Event-Streams tiefgehende Einblicke in das Nutzerverhalten und den Verlauf von Geschäftsprozessen.

Dies eröffnet neue Chancen im Bereich Business Intelligence und ermöglicht datengetriebene Entscheidungen auf einer soliden Grundlage. Aber Event-Sourcing ist kein Allheilmittel und mit Herausforderungen verbunden. Die Komplexität der Implementierung sollte nicht unterschätzt werden. Es bedarf eines durchdachten Designs des Event-Modells und einer klaren Definition der Events um Inkonsistenzen zu vermeiden. Darüber hinaus muss die Event-Speicherung performant und zuverlässig erfolgen, idealerweise mit Mechanismen zur Fehlerbehandlung und Nachbearbeitung.

Die Event-Store-Technologie bildet das technologische Rückgrat dieser Architektur. Ein Event-Store ist speziell darauf ausgelegt, Ereignisse effizient zu speichern und abzurufen. Neben der rein historischen Speicherung besteht häufig die Notwendigkeit, Snapshots zu verwenden, um den Wiederaufbau von Zuständen zu beschleunigen. Diese praxisorientierten Techniken helfen, Performance-Einbußen bei großen Event-Streams zu minimieren. Auch das Thema Event-Versionierung darf nicht außer Acht gelassen werden.

Da sich das System im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ändern sich auch die Event-Definitionen. Durch eine geeignete Versionierungsstrategie lässt sich sicherstellen, dass alte Events weiterhin interpretiert werden können und Migrationen von Datenstrukturen problemlos erfolgen. Ein fehlerhaftes Versionierungskonzept kann sonst zu schwerwiegenden Problemen beim Wiederherstellen von Zuständen führen. Bei der Einführung von Event-Sourcing ist es ratsam, langsam zu starten und das System in überschaubaren Modulen zu implementieren. Kleine Prototypen ermöglichen erste Erfahrungen und die Identifikation potenzieller Probleme vor einer großflächigen Umsetzung.

Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern und Architekten, die bereits Projekte mit Event-Sourcing realisiert haben, kann zudem wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps liefern. Um Event-Sourcing langfristig erfolgreich zu betreiben, spielt auch die Wartbarkeit eine große Rolle. Dies betrifft sowohl die Pflege der Event-Store-Software als auch das Monitoring der laufenden Systeme. Automatisierte Tests, Monitoring-Tools und regelmäßige Reviews der Event-Modelle tragen dazu bei, den Überblick zu behalten und rechtzeitig auf notwendige Anpassungen zu reagieren. Nicht zuletzt beeinflusst Event-Sourcing auch die Entwicklungs- und Deployment-Prozesse.

Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) sollten so gestaltet sein, dass neue Event-Typen ohne Unterbrechungen eingeführt werden können. Dies erfordert ein hohes Maß an Automatisierung und Testing, um Risiken zu minimieren und Stabilität zu gewährleisten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Event-Sourcing einen modernen und leistungsfähigen Ansatz zur Verwaltung von Zustandsänderungen in Softwaresystemen darstellt. Seine Vorteile in Bezug auf Nachvollziehbarkeit, Skalierbarkeit und Fehlerresistenz machen es besonders für komplexe und verteilte Systeme attraktiv. Durch ein fundiertes Verständnis der Prinzipien, bewusste Berücksichtigung der Herausforderungen und konsequente Anwendung bewährter Methoden lässt sich Event-Sourcing erfolgreich umsetzen und nachhaltig betreiben.

Die Investition in diesen Ansatz kann die Qualität und Robustheit moderner Anwendungen erheblich steigern und bildet eine wichtige Grundlage für zukunftssichere Softwarearchitekturen.

![I Accidentally Made a Botnet (Marcus Hutchins) [YouTube]](/images/8753D771-089D-4E50-84DF-2D4A6725F7AA)