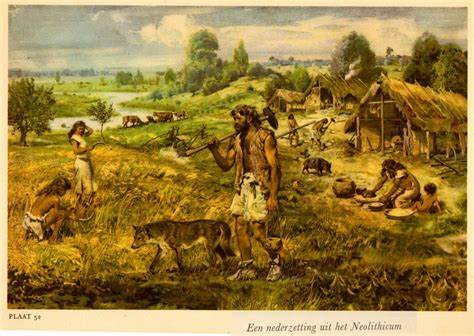

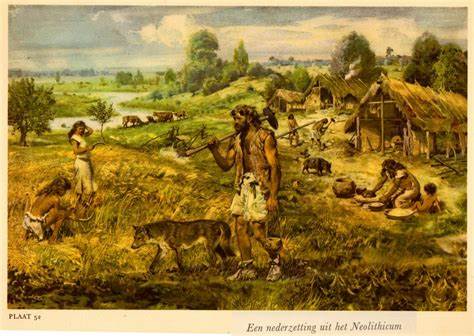

Die Neolithische Revolution markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit, denn sie kennzeichnet den Übergang von nomadischer Jäger- und Sammlergesellschaft zur sesshaften Landwirtschaft. In der südlichen Levante, einer Region mit großer archäologischer und klimatischer Bedeutung, stellen Forscher heute zunehmend Zusammenhänge zwischen intensiven Feuerereignissen, Bodenabtragung und dem Entstehen der Landwirtschaft her. Dabei rückt vor allem die Frage in den Vordergrund, ob katastrophale Brände und die damit verbundene Bodendegradation eine natürliche Ursache für eine tiefgreifende soziale und ökologische Transformation darstellten. Die Region des südlichen Levante zeichnet sich durch ein vielfältiges Klima und abwechslungsreiche Landschaften aus, die von mediterranen bis hin zu ariden Bedingungen reichen. Paläoklimatische Untersuchungen, unter anderem mittels Sedimentkernanalysen aus Seen wie dem Hula-See, Eis- und Speleothem-Datierungen, legen nahe, dass sich während des frühen Holozän, vor etwa 8.

200 Jahren, ausgeprägte Trockenperioden und ein intensives Brandgeschehen mit dramatischen Auswirkungen auf die Vegetation und die Bodenstruktur ereignet haben. Eine der zentralen Erkenntnisse der Forschung ist die starke Zunahme von Mikrokohlepartikeln in Sedimenten jener Zeit, was auf eine Hochphase von Biomassebränden hinweist. Diese Feuer waren offenbar nicht primär anthropogen verursacht, sondern wahrscheinlich Folge gesteigerter Blitzeinschläge infolge eines klimatischen Wandels mit verstärkter atmosphärischer Instabilität. Orbital bedingte Veränderungen in der Sonneneinstrahlung führten zu einer kurzzeitigen Verschiebung klimatischer Systeme, die trockene Gewitter in die Region brachten. Dies löste verheerende Brände aus, die die zuvor üppige Vegetation nahezu vollständig zerstörten.

Der Verlust der Vegetationsdecke hatte unmittelbar Folgen für den Boden: Intensiver Wasser- und Winderosion führte zur Aushagerung fruchtbarer Terra Rossa Böden an den Hängen, deren Überreste als umfangreiche Sedimentablagerungen in Tälern und Flusstälern wiedergefunden werden. Interessanterweise sind viele archäologische Fundstätten der Neolithischen Revolution genau an diesen gebildeten Talablagerungen lokalisiert, was auf eine bewusste Besiedlung der neu entstandenen, nährstoffreicheren Böden hindeutet. Diese unterscheiden sich deutlich von den ausgelaugten und erodierten Hängen. Die landwirtschaftliche Nutzung dieser ebenen, fruchtbaren Böden wurde vermutlich durch die Notwendigkeit einer stabileren Nahrungsversorgung angesichts klimatischer Unsicherheiten und Umweltkatastrophen beschleunigt. Darüber hinaus zeigen Isotopenanalysen an Speleothemen in Höhlen der Region, dass während dieses Zeitraums ein signifikanter Rückgang der Bodenbedeckung erfolgte.

Gleichzeitig lassen erhöhte δ13C-Werte im Vergleich zu früheren Parametern auf eine Veränderung der Pflanzenwelt schließen, von dichten C3-Wäldern hin zu offenerem Grasland und Savannen-ähnlichen Bedingungen. Auch wenn kontrollierte Feuer durch frühe Menschen zur Landschaftspflege nicht ausgeschlossen werden können, sprechen die zeitlichen und geographischen Ausbreitungen der Feuerintensität eher für natürliche Ursachen. Ein anthropogen ausgelöster Brand hätte sich selten in so großflächigem Ausmaß über viele Jahrhunderte erstreckt. Diese veränderten Umweltbedingungen stellen die Bevölkerung damals vor enorme Herausforderungen. Traditionelle Jagd- und Sammelstrategien waren aufgrund des massiven Verlusts an Wildpflanzen und Wildtieren kaum mehr nachhaltig.

Folglich könnten diese widrigen Umstände den Anstoß für neue Überlebensstrategien gegeben haben, darunter die Domestikation von Pflanzen und Tieren sowie eine intensivierte Landwirtschaft, die sesshafte Siedlungen ermöglichte und erforderte. Die archäologischen Funde der großen neolithischen Dorfgemeinschaften stärken diese Hypothese. Ihre Konzentration in Tälern mit neu angereicherten Böden zeigt nicht nur die Suche nach optimalen Lebensräumen, sondern auch eine Anpassung an die veränderten Umweltressourcen. Die Landwirtschaft bot unter den gegebenen klimatischen Bedingungen eine verlässlichere Grundlage für Ernährungssicherung. Zudem könnte die kognitive und kulturelle Entwicklung dieser Gruppen durch die Notwendigkeit von Anpassung und Innovation begünstigt worden sein, was in technologischem Fortschritt und komplexeren Siedlungsstrukturen sichtbar wird.

Das komplexe Zusammenspiel von Klimawandel, Naturbränden, Bodenverlust und menschlicher Anpassung verdeutlicht, dass Umweltfaktoren eine gewichtige Rolle bei der Auslösung der Neolithischen Revolution spielen konnten. Indem die Naturkatastrophen und die daraus resultierende Bodendegradation anfänglich zu großen ökologischen Krisen führten, eröffneten sie zugleich Chancen für neue Lebensweisen und ausgedehntere Nutzungsmuster der Landschaft. Forschungen, die verschiedene Datengrundlagen wie Kohlepartikelanalyse, Isotopenkalibrierungen, Sedimentdatierung und archäologische Befunde zusammenführen, zeigen die Bedeutung solcher multidisziplinärer Ansätze in der Paläoumweltforschung. Die naturwissenschaftliche Rekonstruktion der Feuerregime und Bodenentwicklung im frühen Holozän bietet eine wertvolle Perspektive, um die Dynamik zwischen Umweltveränderungen und kulturellem Wandel besser zu verstehen. Schließlich verdeutlicht das Beispiel des südlichen Levante, wie katastrophale ökologische Ereignisse in der Erdgeschichte als Katalysatoren für menschliche Innovationen und soziale Transformation wirken können.

Die epochalen Veränderungen, die in dieser Region und Zeit stattfanden, reichen weit über die reine Umweltgeschichte hinaus und prägen bis heute unser Verständnis der Ursprünge von Landwirtschaft und Zivilisation.