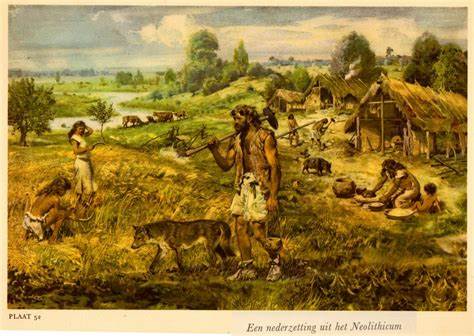

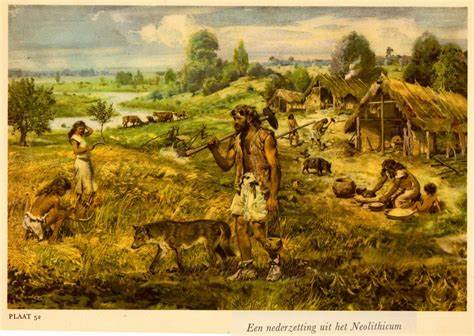

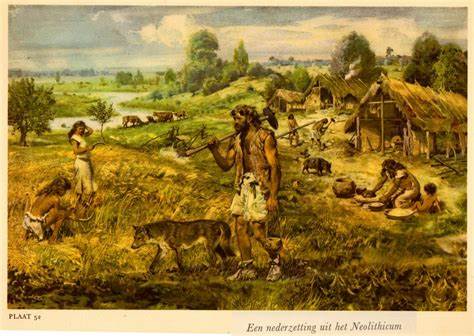

Die Neolithische Revolution stellt einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit dar. Der Übergang von Jäger- und Sammlergesellschaften hin zu sesshaften Bauern führte zu fundamentalen Veränderungen in Umwelt, Gesellschaft und Kultur. Dennoch sind die genauen Ursachen und Mechanismen, die diese Umwälzungen herbeiführten, bis heute Gegenstand intensiver Forschung und Diskussion. Aktuelle Studien aus dem südlichen Levant deuten auf einen starken Zusammenhang zwischen katastrophalen Bränden, Bodendegradation und dem Beginn des Ackerbaus hin, wobei natürliche klimatische Veränderungen als Auslöser für eine Umweltkrise vermutet werden, die letztlich den Wandel hin zur Landwirtschaft förderte. Die Region des südlichen Levant, ein bedeutendes Zentrum für die Domestikation von Pflanzen und Tieren, zeichnet sich durch eine komplexe Umweltgeschichte aus.

Eine Reihe von geologischen und paläoökologischen Untersuchungen, darunter Sedimentkerne aus dem Hula-See, Isotopenanalysen von Höhlentropfsteinen und Altersbestimmungen von Böden, zeigen ein Bild großer ökologischer Veränderungen während der frühen Holozän-Periode, etwa vor 8.000 bis 8.600 Jahren. Im Mittelpunkt dieser Entwicklungen standen außergewöhnliche Feuerereignisse, dokumentiert durch hohe Konzentrationen von Mikrokohle in Sedimentschichten. Diese Feuer führten zu einem dramatischen Verlust der Vegetationsdecke und trugen zu einer massiven Bodenerosion an den Hängen bei.

Das Ausmaß dieser Katastrophe wird durch Isotopenveränderungen im Kohlenstoff- und Strontiumsignal in Höhlentropfsteinen belegt, welche auf eine dezimierte Boden- und Pflanzenbedeckung schließen lassen. Zusätzlich wurde eine deutliche Senkung des Wasserspiegels des Toten Meeres nachgewiesen, was für eine trockene Klimaphase spricht, die möglicherweise in Zusammenhang mit bekannten globalen Klimaereignissen wie dem 8,2 Tausendjahresereignis steht. Ursächlich für die vermehrten Brände werden hauptsächlich Klimafaktoren angenommen. Ein Anstieg von Blitzeinschlägen durch erhöhte atmosphärische Instabilität und stärkere Trockenperioden schuf ideale Bedingungen für häufige und weitreichende Brände. Diese waren jedoch nicht primär anthropogen verursacht, sondern stellten eine natürliche Reaktion des Ökosystems auf veränderte klimatische Bedingungen dar.

Die anhaltende Vegetationszerstörung und Bodenverluste zwangen die damaligen Menschen, sich aus ehemals bewaldeten Hügellandschaften in die relativ nahrhaften, durch Sedimentverlagerung fruchtbar gewordenen Talflächen zurückzuziehen. Die Konzentration der frühen neolithischen Siedlungen auf solchen terrassierten, bodenreichen Beckengebieten signalisiert eine Anpassung an die neuen Umweltbedingungen. Diese geänderten Voraussetzungen erforderten neue Wirtschaftsformen, darunter den Anbau kultivierter Pflanzen und die Domestikation von Tieren, um die Ernährung großer Gemeinschaften zu sichern. Der Wandel vom reinen Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht war daher möglicherweise weniger nur ein kultureller oder sozialer Schritt, sondern auch eine Reaktion auf existenzielle Umweltveränderungen. Die umfassenden Feldbeobachtungen belegen, dass vor allem die erosionsempfindlichen kalkhaltigen Hänge im Rücken der fruchtbaren Täler durch Feuer und anschließende Bodenerosion entblößt wurden.

Die anfallenden Böden und organischen Stoffe sammelten sich in sedimentären Fallen, wo die ersten großen neolithischen Dorfanlagen errichtet wurden. In diesen Umgebungen waren erstmals landwirtschaftliche Techniken effektiv praktikabel, da sie Wasserressourcen und fruchtbaren Boden beherbergten. Die Rolle des Feuers bei der Veränderung dieser Landschaften besitzt eine doppelte Bedeutung. Einerseits waren Feuer natürlicher Bestandteil mediterraner Ökosysteme, die durch periodische Brände offene Graslandschaften förderten und die konkurrierende Baumvegetation dezimierten. Andererseits führte die Intensität und Häufigkeit der Brände im frühen Holozän zu einer katastrophalen Beeinträchtigung der Bodenqualität und Vegetationsdecken.

Diese Dynamik könnte dazu geführt haben, dass bestimmte wildwachsende Pflanzen, welche später domestiziert wurden, in den offenen, von Feuer geprägten Landschaften besser gedeihen konnten. Ethnographische Vergleiche legen nahe, dass bereits in prähistorischer Zeit kontrollierte Feuer von Menschen genutzt wurden, um Landschaften zu bewirtschaften und die pflanzliche Nahrungsbasis zu manipulieren. Dabei spielte jedoch wohl erst die Kombination von natürlichen Brennstoffverfügbarkeit und veränderten klimatischen Bedingungen eine übergeordnete Rolle bei der Entwicklung komplexer landwirtschaftlicher Gesellschaften. Weiterhin weisen Höhlentropfsteinanalysen auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Vegetation hin. Ein verstärktes Vorkommen von C4-Pflanzen, die typischerweise besser an offene, trockene und warme Bedingungen angepasst sind, wurde durch eine erhöhte Signatur von δ13C-Werten nachgewiesen, was auf eine Verschiebung des Pflanzenbestandes durch Feuer und Trockenheit hindeutet.

Diese Vegetationsumstellung beeinflusste die Bodeneigenschaften, wie Bodenfestigkeit und Wasseraufnahme, die für landwirtschaftliche Nutzung wesentlich sind. Die dramatischen Umweltveränderungen während der frühen Holozän-Phase dieser Region betonen die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und menschlichen Anpassungsstrategien. Während die Löslichkeit der Ursache für den bodenkapazitiven Kollaps komplex bleibt, zeigt der Befund, dass Naturkatastrophen, insbesondere intensive Feuersbrünste, ein starker Motor für gesellschaftliche Transformation sein können. Darüber hinaus könnten diese Ereignisse zur Entwicklung neuer kognitiver und kultureller Verhaltensweisen beigetragen haben, wie etwa der Nutzung komplexer Höhlensysteme für rituelle und soziale Zwecke, was als Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen verstanden werden kann. Die Forschungsergebnisse werfen auch ein neues Licht auf die Rolle der Klimaschwankungen des sogenannten Holozän-Humiden-Intervalls, das eine zeitweise Ausdehnung feuchter Klimazonen mit sich brachte, während gleichzeitig trockene Bedingungen dominierten.

Diese Faktoren zusammen führten zu einer außergewöhnlichen atmosphärischen Instabilität, die sich in der Form von häufigen Trockenblitzen und großflächigen Bränden manifestierte. In der Summe ergibt sich ein Bild von der Neolithischen Revolution als einem tiefgreifenden Prozess, der nicht allein durch menschliches Handeln bestimmt war, sondern in engem Zusammenhang mit natürlichen Umweltkrisen stand. Der Verlust fruchtbarer Böden und Vegetationsdecken zwang die Menschen, innovative Lösungen zu finden, die ihre Ernährungs- und Lebensgrundlagen sicherten. Die Landwirtschaft und Tierhaltung entstanden dabei weniger als reine Erfindung, sondern als notwendige Anpassung an eine neue Umweltrealität. Diese Erkenntnisse unterstreichen zudem die Bedeutung von natürlichen Feuerregimen und Bodenprozessen innerhalb der kulturellen Entwicklung der Menschheit.

Das Verständnis dieser Zusammenhänge eröffnet neue Perspektiven für Archäologen, Umweltwissenschaftler und Historiker, die den komplexen Einfluss von Klima und Landschaft auf die Entstehung menschlicher Zivilisationen erforschen möchten. Letztlich zeigt die Kombination aus Sedimentanalysen, Isotopendaten, archäologischen Befunden und Umweltrekonstruktionen ein faszinierendes Bild der Herausforderungen, denen sich unsere Vorfahren stellen mussten – Herausforderungen, die sie mit Innovation und Anpassungsfähigkeit meisterten und die den Grundstein für die heutige agrarische Gesellschaft legten.