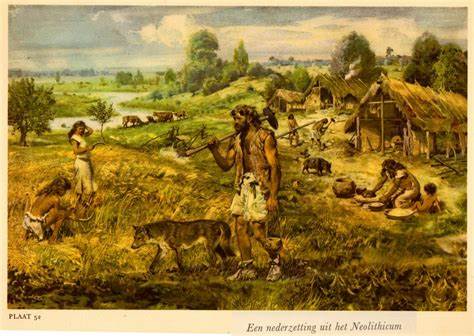

Die neolithische Revolution markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Menschheitsgeschichte: den Übergang von einer nomadisch-jägerischen Lebensweise zur Sesshaftigkeit und dem Anbau von Nutzpflanzen. Besonders im südlichen Levantegebiet, einer Schlüsselregion für die erste Domestizierung von Pflanzen und Tieren, ist die Frage nach den Ursachen dieser tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökologischen Transformation bis heute Gegenstand intensiver Forschung. Neue Befunde legen nahe, dass katastrophale Feuer und die daraus resultierende Bodendegradation eine entscheidende Rolle gespielt haben könnten – nicht nur als Folge menschlichen Handelns, sondern vor allem als Ergebnis natürlicher klimatischer Veränderungen.Im Verlauf des frühen Holozäns, vor etwa 10.000 bis 8.

000 Jahren, haben verschiedene wissenschaftliche Studien sedimentäre und isotopische Daten aus der Region untersucht, die auf massenhafte Vegetationsbrände hinweisen. Diese Beobachtungen basieren unter anderem auf der Analyse von Mikro-Kohlepartikeln in Sedimentkernen aus dem Hula-See sowie auf Änderungen der Kohlenstoff- und Strontiumisotopenverhältnisse in Tropfsteinen mehrerer Höhlen im Rücken der Bergzüge der Region. Die spektakulären Feuerereignisse führten zur Zerstörung großer Teile der natürlichen Vegetation und einer daraus resultierenden schweren Bodenerosion auf den Hügeln und steilen Flanken.Ursächlich für diese Feuer dürften hauptsächlich natürliche Faktoren gewesen sein, insbesondere eine verstärkte Blitzentladung aufgrund höherer Intensitäten von Trocken-Gewittern. Dieses erhöhte Blitzaufkommen lässt sich mit einem kurzzeitigen Einbruch des Klimas und der damit verbundenen Erhöhung der Insolation in der Region erklären – einem Phänomen, das mit der sogenannten 8,2-Kilojahres-Ereignis in der nördlichen Hemisphäre korreliert.

Zeitgleich mit diesen Klimaschwankungen war auch ein ausgeprägtes Trockenheitsintervall zu verzeichnen, wie es der extrem niedrige Pegelstand des Toten Meeres belegt. Die Kombination aus intensiver Trockenheit und häufigen Blitzschlägen schuf ideale Bedingungen für verheerende Naturbrände.Die Folgen dieser katastrophalen Feuer waren schwerwiegend: Die dichte Wurzelstruktur und Pflanzenbedeckung wurden großflächig zerstört, was zu einem weitreichenden Verlust an Bodenschutz führte. Böden, die zuvor durch Vegetation gehalten wurden, wurden durch Erosionsprozesse abgetragen und in Talbecken und Senken transportiert. Die fossilen Isotopen-Signaturen zeigen, dass sich während des gesamten Neolithikums auf diese Weise große Mengen erodierter Böden anhäuften, die für menschliche Siedlungen günstige Bedingungen boten.

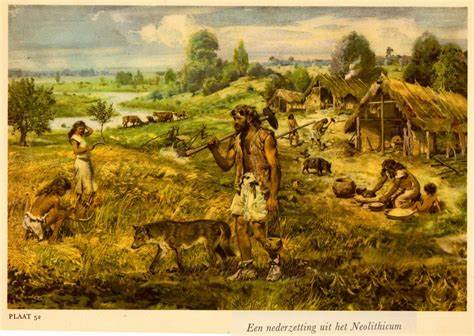

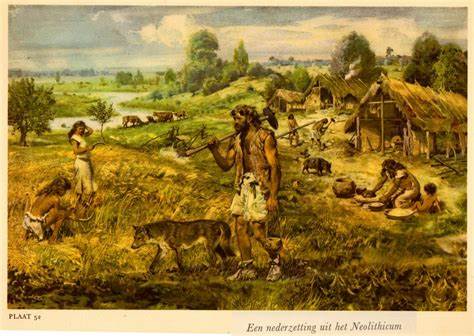

Diese fruchtbaren, durch Sedimentation neu entstehenden Böden wurden offenbar bewusst oder zumindest vorteilhaft von frühen Bauern genutzt, die sich in Tälern und Niederungen niederließen, anstatt auf kargen, stark abgetragenen Hügeln.Bemerkenswert ist, dass die archäologischen Fundplätze der neolithischen Zeit vorwiegend auf diesen neu angehäuften Böden liegen. Die größten und ältesten landwirtschaftlichen Siedlungen der Region befinden sich auf den fruchtbaren Sedimentanhäufungen im Jordan-Tal und ähnlichen geologischen Formationen. Dies deutet darauf hin, dass die durch natürliche Feuer und Erosion geprägte Landschaft eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Ackerbaugesellschaften spielte. Der Mensch reagierte offensichtlich auf die veränderten Umweltbedingungen, indem er neue Subsistenzstrategien entwickelte, die sich auf die neu entstandenen, nährstoffreichen Talböden konzentrierten.

Darüber hinaus lässt sich vermuten, dass die erzwungene Verlagerung der menschlichen Lebensräume vom labilen, erodierten Hügelgelände hin zu stabileren Tälern eine wichtige Anpassung an die Umweltveränderungen des frühen Holozäns darstellte. Die Notwendigkeit, Ackerbau auf fruchtbaren Böden mit ausreichend Wasserressourcen zu betreiben, könnte die Landwirtschaft als Existenzgrundlage maßgeblich gefördert und beschleunigt haben. Somit wäre die neolithische Revolution nicht nur ein Produkt menschlicher Innovation, sondern auch eine direkte Reaktion auf katastrophale Umweltverhältnisse, welche durch Naturgewalten hervorgerufen wurden.Die enge Verknüpfung von Umweltzerstörung durch Feuer, Bodendegradation und der Entwicklung der Landwirtschaft stellt eine spannende Perspektive in der Paläoökologie und Archäologie dar. Während bisherige Theorien oftmals menschliche Aktivitäten als direkte Ursache für weitflächige Brände anführten, spricht die neue Datenlage vielmehr für eine primär klimatisch bedingte Ursache.

Die natürliche Zunahme von Blitzschlägen durch atmosphärische Instabilitäten während einer klimatischen Übergangsphase scheint plausibler, um die Intensität und Ausdehnung der Feuerwellen erklären zu können. Sozio-kulturelle Faktoren könnten allerdings im Anschluss an diese Naturkatastrophen beschleunigend gewirkt haben.Das Verständnis dieser Wechselwirkungen erweitert nicht nur unser Wissen über die Frühgeschichte des Menschen, sondern liefert wichtige Erkenntnisse zur Anfälligkeit von Ökosystemen gegenüber klimatischen Extremereignissen. Die Studien zeigen, dass komplexe soziale wie ökologische Systeme oftmals in Ko-Evolution miteinander stehen und Umweltveränderungen grundlegende menschliche Entwicklungen beeinflussen können. Vor allem in einer Zeit, die den Beginn komplexer Gesellschaften und nachhaltiger Kulturlandschaften markiert, sind solche Erkenntnisse von enormem Wert.

Abschließend lässt sich festhalten, dass katastrophale Feuer und daraus resultierende Bodendegradationen im südlichen Levantegebiet möglicherweise ein entscheidender Auslöser und Verstärker für die neolithische Revolution gewesen sind. Die Umweltveränderungen zwangen die Menschen, ihre Lebensweise radikal zu ändern und schufen gleichzeitig die agrarischen Bedingungen, die eine nachhaltige Besiedlung und Nahrungsmittelproduktion ermöglichten. Weitere interdisziplinäre Forschungen werden sicherlich dazu beitragen, diese faszinierenden Zusammenhänge noch detaillierter zu entschlüsseln und unser Verständnis der frühgeschichtlichen Umwelt- und Menschheitsentwicklung zu vertiefen.