Die wirtschaftlichen Verflechtungen im Zeitalter der Globalisierung sind komplex und vielschichtig. Besonders im Bereich der Technologieunternehmen, die weltweit agieren und produzieren, können politische Maßnahmen wie Zölle weitreichende Folgen haben. Die jüngsten Quartalsergebnisse der Big Tech-Unternehmen sind daher für viele Analysten und Marktbeobachter von besonderem Interesse, da sie Anhaltspunkte für die tatsächlichen Auswirkungen von Handelszöllen liefern – allerdings nicht ohne Einschränkungen. Zölle haben traditionell das Potenzial, Kostenstrukturen von Unternehmen zu verändern, Preise für Endkunden zu beeinflussen und die Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten zu verschieben. Die großen Technologieunternehmen sind daher ein interessantes Objekt der Begierde, wenn es um die Bewertung der realen Effekte solcher Handelsbarrieren geht.

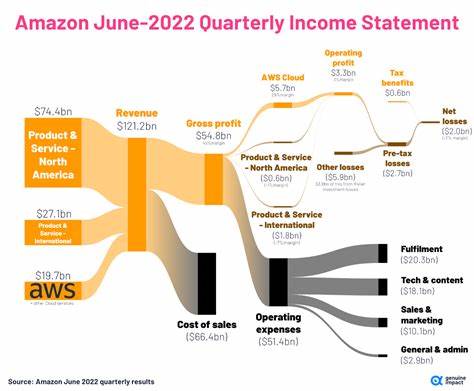

Ihre Einnahmen, Gewinnmargen und operative Strategien spiegeln nicht nur die Nachfrage auf den Märkten wider, sondern auch, wie gut sie sich an veränderte regulatorische Rahmenbedingungen anpassen können. Ein Blick auf die jüngsten Finanzberichte zeigt, dass die meisten Big Tech-Firmen trotz erhöhter Zölle und Handelskonflikte eine solide finanzielle Performance vorweisen. Dies mag auf den ersten Blick überraschen, denn erhöhte Importzölle sollten theoretisch höhere Kosten verursachen, die entweder von den Unternehmen getragen oder an die Kunden weitergegeben werden müssten. Dennoch verzeichneten viele dieser Unternehmen stabile oder sogar verbesserte Gewinnmargen, was verschiedene Erklärungsansätze zulässt. Zum einen haben viele Technologieunternehmen ihre Lieferketten diversifiziert, um Abhängigkeiten von bestimmten Ländern zu reduzieren.

Produktion und Fertigung sind zunehmend auf mehrere Standorte verteilt, was hilft, die Effekte von Zollerhöhungen in einem bestimmten Land abzufedern. Dies führt zu einer größeren Resilienz gegenüber Handelsspannungen und mindert Risiken, die sich aus plötzlichen Änderungen in der Handelspolitik ergeben. Zum anderen agieren Big Tech oft in einem Marktumfeld, in dem sie eine dominante Stellung innehaben und können dadurch Preisanpassungen leichter durchsetzen. Dies bedeutet, dass sie gegebenenfalls erhöhte Kosten an Verbraucher weiterreichen können, ohne signifikante Absatzverluste zu riskieren. Zusätzlich profitieren viele dieser Unternehmen von digitalen Geschäftsmodellen, Dienstleistungen und Abonnements, die weniger unmittelbar von physischen Importen betroffen sind.

Allerdings darf die Interpretation der positiven Quartalergebnisse nicht zu kurz greifen. Die Zahlen spiegeln nicht unbedingt das Gesamtausmaß der wirtschaftlichen Belastungen oder den langfristigen Einfluss von Zöllen wider. Die Erträge können kurzfristig stabil bleiben, weil Unternehmen strategisch auf Kosten und Preise reagieren oder staatliche Förderprogramme und andere Maßnahmen zur Abfederung von Belastungen nutzen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Zölle häufig nur einen kleinen Anteil der Gesamtbetriebskosten darstellen, insbesondere bei Unternehmen mit großer Marktmacht und hohen Margen. Zudem sind manche Zölle zeitlich befristet und können durch Handelsabkommen oder Verhandlungen wieder verringert werden, was die langfristige Planung erschwert.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Quartalsergebnisse nicht immer ausreichend differenzieren, welche Segmente eines Unternehmens stärker von Zöllen betroffen sind. Beispielsweise betrifft ein erhöhtes Zollniveau vor allem die Hardware-Sparte, während Software und Dienstleistungen unabhängig davon stabil bleiben können. Eine aggregierte Betrachtung kann solche Unterschiede verdecken. Darüber hinaus bedeutet der Fokus auf die Big Tech nicht, dass alle Wirtschaftssektoren dieselbe Resilienz gegenüber Zöllen aufweisen. Mittelständische Unternehmen oder Branchen mit geringerer Kapitalausstattung und weniger flexibilen Lieferketten sind oft anfälliger für negative Effekte.

Die Erkenntnisse aus den Quartalsergebnissen der Technologieriesen dürfen deshalb nicht unkritisch auf die Gesamtwirtschaft übertragen werden. Insgesamt unterstreichen die jüngsten Quartalszahlen, dass Big Tech-Unternehmen in der Lage sind, Herausforderungen durch Zölle zu managen und zumindest kurzfristig finanzielle Stabilität zu bewahren. Die Ergebnisse offenbaren jedoch auch, dass Zölle nicht zwangsläufig sofort und einheitlich zu gravierenden Umsatzeinbußen führen. Vielmehr sind komplexe Faktoren wie Unternehmensstruktur, Geschäftsmodell, Lieferkettenmanagement und globale Marktposition ausschlaggebend. Für Politik und Wirtschaft bedeuten diese Erkenntnisse, dass Handelsbarrieren weitreichendere und differenzierte Wirkungen entfalten können als zunächst vermutet.

Die Entscheidungsträger müssen daher genau analysieren, welche Branchen und Unternehmen tatsächlich betroffen sind und wie Handelskonflikte zu handeln sind, um unbeabsichtigte Folgen zu minimieren. Die Erfahrungen mit den Big Tech-Firmen legen nahe, dass Tarifpolitik allein kein Allheilmittel zur Bearbeitung globaler Handelsungleichgewichte ist. Vielmehr ist eine differenzierte Strategie gefragt, die neben Zöllen auch auf Dialog, Verhandlungsbereitschaft und Innovation setzt. Solche Maßnahmen helfen nicht nur Unternehmen, sondern auch den Verbrauchern, langfristig von stabilen und fairen Handelsbeziehungen zu profitieren. Abschließend lässt sich sagen, dass die Big Tech Quartalsergebnisse wertvolle Hinweise auf die Wirksamkeit von Handelszöllen geben, jedoch keine umfassenden Antworten liefern.

Sie zeigen Standfestigkeit und Anpassungsfähigkeit großer Konzerne, gleichzeitig bleibt die Komplexität globaler Handelsbeziehungen eine Herausforderung für die wirtschaftliche Analyse und politische Entscheidungsfindung. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich die Kombination aus politischen Maßnahmen und wirtschaftlicher Dynamik weiterentwickelt und welche Lehren daraus gezogen werden können.