Die Einführung von Zöllen stellt für viele Unternehmen eine bedeutende Herausforderung dar, die nicht nur die Kostensituation verändert, sondern auch die gesamte Lieferkette beeinflusst. Gerade vor der Ankündigung oder Umsetzung neuer Zölle reagieren Unternehmen häufig mit einer strategischen Anpassung ihrer Lagerbestände, um potenzielle Mehrkosten und Engpässe zu vermeiden. Dabei stellt sich die zentrale Frage, wie viel Inventar Unternehmen tatsächlich im Vorfeld aufgebaut haben, um den zukünftigen Zollbelastungen begegnen zu können. Die wirtschaftliche Unsicherheit, die mit Zollerhöhungen einhergeht, führt dazu, dass Firmen ihre Beschaffungsprozesse intensiv überdenken. Oftmals versuchen sie, Lieferungen vorzuziehen und größere Mengen als üblich zu importieren, um so den Bestand zu erhöhen und sich gegen steigende Kosten abzusichern.

Dieses Vorgehen birgt sowohl Chancen als auch Risiken: Einerseits kann es kurzfristig Kosten stabilisieren und Lieferketten sichern, andererseits besteht die Gefahr von Überbeständen und erhöhter Lagerhaltungskosten. Diverse Berichte und Unternehmensangaben aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass viele Firmen tatsächlich begonnen haben, Waren vor den Zöllen zu akkumulieren. Unternehmen wie Apple oder Amazon haben in ihren Quartalsberichten transparent gemacht, dass sie ihre Fertigungsaufträge und Lagerhaltungen entsprechend vorgezogen haben. Zitate aus dem ersten Quartal 2025 spiegeln eine weit verbreitete Praxis wider: Mehrere Firmen berichteten von beschleunigten Importen und aufgebautem Inventar. Apple bestätigte beispielsweise, dass die Produktion und Bestellung von Komponenten vorgezogen wurden, um zu vermeiden, dass die Kosten durch erhöhte Zölle explodieren.

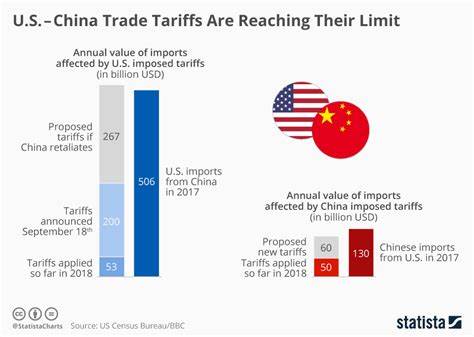

Amazon gab an, dass sowohl der Konzern als auch dessen Drittanbieter ihre Lagerbestände aufgestockt haben, um flexibel auf mögliche Preissteigerungen reagieren zu können. Auch Kraft Heinz und WD-40 beschrieben, mit dem Bau von Inventar Vorsorge zu treffen, damit die Produktion weniger anfällig für die kurzfristigen Preisveränderungen bleibt. Allerdings zeigen aktuelle Untersuchungen von Finanz- und Wirtschaftsanalysten, dass das tatsächliche Ausmaß dieser Lageraufstockungen eher begrenzt gemeint ist. Ein Beispiel hierfür ist die Analyse von Binky Chadha von der Deutschen Bank. In seinem Bericht stellt er fest, dass der Importwert in den ersten Monaten des Jahres zwar einen deutlichen Anstieg erlebte, vor allem im März des Jahres 2025, dieser Überschuss an Warenimporten jedoch schätzungsweise nur einem Mehrbestand von etwa drei Wochen entspricht.

Im Vergleich zu einem normalen Importvolumen von rund 275 Milliarden US-Dollar pro Monat war der zusätzliche Importwert in den letzten drei Monaten rund 190 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre Lagerbestände zwar erhöht haben, aber nicht im Übermaß, wie es aufgrund der Ankündigung weiterer Zölle zu erwarten gewesen wäre. Die Strategie der meisten Firmen scheint darin zu bestehen, nur eine moderate Pufferzeit aufzubauen, um sich für mögliche Zollerhöhungen zu rüsten, ohne jedoch unnötige Kapitalbindung durch zu große Lagerbestände zu riskieren. Man muss auch die veränderte Lagerhaltungsstrategie vieler Unternehmen im Blick behalten. Firmen tendieren zunehmend dazu, schlanke Lieferketten zu pflegen, um Kosten zu reduzieren und den Cashflow zu verbessern.

Seit den Problemen in der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie und den daraus resultierenden Engpässen ist eine Tendenz zu etwas höheren Pufferbeständen erkennbar, jedoch bleibt die allgemeine Haltung vorsichtig. Unternehmen planen in der Regel mit einem Vorrat von etwa drei Monaten, mit einer Tendenz zur Erhöhung dieses Puffers seitens der Supply-Chain-Manager. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen nehmen Firmen eine Art Abwägung vor: Ein zu großer Lageraufbau kann den Kostenrahmen stark beanspruchen und zu Ineffizienzen führen. Andererseits kann ein zu kleiner Puffer bei der Einführung neuer Zölle zu plötzlichen Preissprüngen und Kapazitätsengpässen führen. Unternehmen versuchen deshalb, mit einer moderaten Vorratsvermehrung ihre Flexibilität zu bewahren und das Risiko möglichst ausgewogen zu managen.

Darüber hinaus spielen unterschiedliche Branchen und Märkte eine Rolle bei der Gestaltung der Lagerstrategien. Während Technologie- und Elektronikunternehmen wie Apple und Amazon tendenziell schnell auf Marktveränderungen reagieren und daher ihre Lagerbestände dynamisch anpassen, agieren Anbieter von Konsumgütern mit längeren Vorlaufzeiten und müssen ihre Beschaffung entsprechend früher planen. Dies führt zu einer Bandbreite an Lageraufbauten, die je nach Sektor variieren. Die Berichte von Logistikdienstleistern wie UPS unterstützen diesen Befund. Sie weisen darauf hin, dass der Anstieg der Einfuhren zum Teil auf einen vorgezogenen Einkauf und eine Verschiebung der Liefertermine zurückzuführen ist.

Kunden nutzten die Möglichkeit, Lagerbestände aufzufüllen, ehe potenzielle Zolländerungen wirksam wurden. Diese Entwicklung zeigt, dass zumindest ein Teil der wirtschaftlichen Aktivität im betreffenden Zeitraum durch den Vorgriff auf zukünftige Käufe beeinflusst wurde. Aus Sicht der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung stellt sich die Frage, inwiefern dieser Vorratsaufbau den späteren Konsum und die Produktion beeinflusst. Ein Anstieg der Importe zum Aufbau von Lagerbeständen verschiebt prinzipiell zukünftige Bestellungen nach vorne, was kurzfristig zu einem Aufschwung in den Daten führen kann, der dann in den Folgeperioden wieder abflaut. Diese Verschiebung kann die Analyse der Konjunkturentwicklung erschweren, da ein vermeintlicher Boom im Importvolumen nicht unbedingt einer nachhaltigen Nachfrage entspricht.

Dieser Pull-Forward-Effekt ist in den Daten für das erste Quartal 2025 erkennbar, zeigt jedoch keine Anzeichen für einen übermäßigen Lagerstau. Unternehmen scheinen vielmehr gezielt und kontrolliert vorzugehen, um ihre Anforderungen an Flexibilität und Kostenkontrolle in Balance zu halten. Die trotzig beobachteten Lieferkettenprobleme und die anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf Handelspolitiken fordern jedoch eine ständige Anpassung der Lagerhaltung und der Beschaffungsstrategien. Abschließend lässt sich sagen, dass Unternehmen zwar durchaus vor den angekündigten oder erwarteten Zöllen ihre Lagerbestände erhöht haben, dies aber nicht in einem überwältigenden Umfang geschah. Die Zunahme entspricht etwa drei Wochen überschüssiger Bestände im Vergleich zum Normalniveau, was zeigt, dass die Unternehmen mit einer gewissen Vorsicht agierten.

Gleichzeitig verdeutlichen dies die Herausforderungen und Spannungsfelder im internationalen Handel, wo Anpassungsfähigkeit und strategische Planung essenziell sind, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Beobachtung zeigt auch, dass sich Lagerhaltungsstrategien in einer Zeit geopolitischer Unsicherheiten und globaler Lieferkettenprobleme weiterentwickeln. Unternehmen setzen verstärkt auf ausgewogene Ansätze, die sowohl auf Flexibilität als auch auf Kostenoptimierung abzielen. Die Analyse der Lagerbestandsentwicklung vor Zöllen bietet somit einen wichtigen Einblick in das Zusammenspiel von Handelspolitik, Unternehmertum und globaler Wirtschaftsdynamik.