Die Programmiersprache J steht in direkter Beziehung zu ihrer Vorgängerin APL und teilt viele ihrer konzeptionellen Wurzeln. Dennoch unterscheidet sich J in entscheidenden Aspekten, insbesondere was die Beziehung zur relationalen Denkweise angeht, die im Bereich des Datenmanagements und der Programmierung von Tabellenstrukturen traditionell von enormer Bedeutung ist. Relationale Modelle, wie sie in Datenbanksystemen vorherrschend sind, helfen dabei, Daten in Form von Tabellen zu organisieren, wobei jede Zeile häufig als heterogenes Datenpaket betrachtet wird. J hingegen bevorzugt eher homogene Arrays, was in gewisser Weise die Art und Weise verändert, wie Entwickler über Datenorganisation und -manipulation nachdenken müssen. In diesem Kontext bietet J eine alternative Denkweise, die es erlaubt, Tabellen nicht als monolithische Einheiten zu betrachten, sondern als Kombination einfacher, einheitlicher Spalten.

Diese Herangehensweise ermöglicht eine flexiblere und manchmal effizientere Handhabung von Daten, erfordert jedoch auch eine andere Sichtweise auf die klassischen Operationen wie Projektion, Selektion und Join. Wenn man beispielsweise eine Liste von Entwickler:innen und deren zugehörige E-Mail-Adressen verwaltet, so ist es im relationalen Modell üblich, diese als Tabelle mit heterogenen Zeilen darzustellen. In J neigt man eher dazu, zwei homogene Listen zu halten: eine mit den Namen der Entwickler:innen und eine weitere mit den E-Mail-Adressen. Diese sogenannten Spaltenorientierten Arrays lassen sich dann mithilfe spezieller Operationen zusammenführen und getrennt auswerten. Das Kombinieren der einzelnen Spalten zu einer tabellenähnlichen Darstellung erfolgt über sogenannte Verknüpfungsoperationen, die ein wenig an SQL Join-Operationen erinnern, jedoch anders umgesetzt werden.

Die Herausforderung liegt dabei darin, eine möglichst intuitive und zugleich effiziente Art zu finden, um Daten auszuwählen und zu filtern. Die Selektion von Einträgen, zum Beispiel nach bestimmten Buchstaben in den Namen, gelingt in J über bestimmte Operatoren, welche die Zeichenketten anhand des Vorkommens von Buchstaben prüfen. Anschließend können die entsprechenden Elemente der jeweils anderen Arrays auf Basis des gleichen Index extrahiert werden, was eine Art indirekten Join darstellt. Diese Vorgehensweise ist flexibler als klassische relationale Methoden, da der Programmierer explizit mit einzelnen Spalten und Indizes arbeitet und damit vollständige Kontrolle über den Manipulationsprozess hat. Allerdings erfordert dies auch ein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden Funktionen und Operatoren in J.

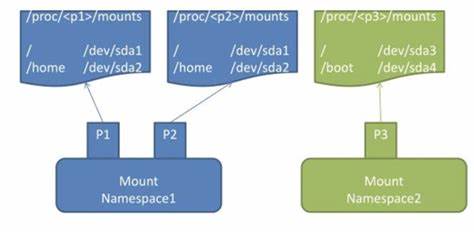

Ein weiterer interessanter Aspekt ist der Umgang mit verschachtelten Datenstrukturen, also Situationen, in denen einzelne Elemente komplexere Untereinheiten darstellen. Hier kommt in J die Fähigkeit zum Einsatz, Arrays innerhalb von Arrays (Boxen) zu verwenden. Das sogenannte Unboxing, also das Herauslösen einzelner Elemente aus solchen verschachtelten Strukturen, kann dabei allerdings zu unerwarteten Resultaten führen, typisch sind sogenannte Fills, also Platzhalter für fehlende Werte. Um dem entgegenzuwirken, bietet J spezielle Operatoren wie Spread (S:) und Level-At (L:), welche die Anwendung von Funktionen auf tiefere Ebenen verschachtelter Strukturen ermöglichen und so präzise Vergleiche und Selektionen vereinfachen. Diese Operatoren sind konzeptionell vergleichbar mit Tiefenmodifikatoren in anderen modernen Programmiersprachen und bieten eine mächtige Möglichkeit, komplexe Datenstrukturen effizient zu bearbeiten.

Die kombinierte Nutzung dieser Operationen mit stringbasierten Filtern eröffnet eine Fülle von Möglichkeiten, komplizierte Datenabfragen in kurzer und prägnanter Form zu realisieren. Joins, eine der zentralen Operationen im relationalen Datenmodell, werden in J ebenfalls realisiert – allerdings basieren sie mehr auf Index-basierten Lookups als auf der klassischen Kombination von Tabellen über gemeinsame Felder. Dieser Unterschied kann Vor- und Nachteile mit sich bringen: Einerseits bringt die explizite Indexierung eine größere Transparenz und Kontrolle, andererseits kann es zu mehr Codekomplexität führen, wenn viele Indizes verwaltet werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Zuordnung von Projekten zu Leitentwicklern, wobei neben den Namen der Projekte auch die E-Mail-Adressen der Lead-Entwicklerinnen und Entwickler verfügbar sind. Mit der Indexierung kann man bequem die passenden Informationen verknüpfen und in einer tabellenähnlichen Struktur ausgeben.

Diese Methode lässt sich auch problemlos erweitern und auf größere Datenmengen anwenden, allerdings steigt die Komplexität entsprechend. Generell zeigt sich, dass die relationale Denkweise in J nicht die gleiche intuitive Zugänglichkeit wie in klassischen relationalen Datenbanken bietet, dafür aber eine enorme Flexibilität bei der Datenmanipulation und -analyse. Die Stärke J's liegt in seiner Fähigkeit, auf atomare und homogene Datenkolonnen zuzugreifen und diese präzise und effizient zu bearbeiten. Für Entwicklerinnen und Entwickler, die bereit sind, sich auf diese Denkweise einzulassen, eröffnet sich eine Welt leistungsfähiger und unmittelbar steuerbarer Operationen, die über die Möglichkeiten klassischer relationaler Modelle hinausgehen können. Die Frage, ob dieses Vorgehen die beste Herangehensweise ist, bleibt offen und hängt stark von den individuellen Anforderungen und dem jeweiligen Anwendungsfall ab.

Dennoch ist es bemerkenswert, wie J durch seine speziellen Operatoren und die Flexibilität im Umgang mit Arrays und verschachtelten Strukturen eine neue Perspektive auf relationales Denken legt und traditionelle Konzepte infrage stellt. Für alle, die sich mit relationalem Datenmanagement beschäftigen und über den Tellerrand klassischer Systeme hinausblicken wollen, bietet J eine spannende Alternative, welche ein Umdenken bei der Datenorganisation und -manipulation verlangt. Dabei ist es wichtig, die Besonderheiten von J zu verstehen und die eigenen Arbeitsweisen entsprechend anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die relationale Denkweise in J eher als eine konzeptionelle Vorlage dient, die sich nicht eins zu eins auf das klassische relationale Modell übertragen lässt, sondern vielmehr als Inspiration für eine andere Art des Arbeitens mit Daten gilt. Die Homogenität der Datenarrays, die explizite Handhabung von Indexen und die offenen Möglichkeiten bei der Manipulation von verschachtelten Strukturen eröffnen eine große Bandbreite an Anwendungen – von einfachen Datenfiltern bis hin zu komplexen Verknüpfungen.

Für Entwickler, die sich in J vertiefen, ist es lohnenswert, die Funktionsweise der Operatoren Spread, Level-At und die Semantik des Boxings und Unboxings genau zu erkunden. Ebenso sollten sie sich mit der Indexbasierten Umsetzung von relationalen Operationen vertraut machen, um effizient und elegant mit Daten zu arbeiten. Relationale Datenverarbeitung erhält hier eine neue Dimension, in der klassische Konzepte neu interpretiert und mit innovativen Techniken kombiniert werden – ein spannendes Feld für jeden, der sich für Datenprogrammierung und funktionale Ansätze interessiert.