Der Mond, unser nächster kosmischer Nachbar, hat seit Jahrhunderten die Menschheit fasziniert. Trotz intensiver Untersuchungen während verschiedener Raumfahrtmissionen blieb das Verständnis seiner inneren Struktur und seiner geologischen Prozesse oft lückenhaft. Ein bemerkenswerter Durchbruch gelang jüngst durch die Analyse der thermischen Asymmetrie in seinem Mantel, die mithilfe der monatlichen Gezeitenreaktionen erschlossen wurde. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven auf die thermische Evolution des Mondinneren und die räumliche Verteilung von vulkanischer Aktivität in der Vergangenheit. Das physikalische Verhalten des Mondes wird maßgeblich durch seine Wechselwirkung mit der Erde bestimmt.

Aufgrund seiner exzentrischen und geneigten Umlaufbahn um die Erde erfährt der Mond regelmäßige Gezeitenkräfte, die eine periodische Deformation seiner inneren Struktur hervorrufen. Diese Ursache-Wirkung-Beziehung ist nicht nur für das Bilden von Gezeiten auf Ozeanen auf der Erde verantwortlich, sondern auch für subtile Verschiebungen im Gravitationsfeld des Mondes. Die Messung dieser Variationen bietet wertvolle Einblicke in seine innere Anatomie. Zentral für die Untersuchung sind die sogenannten Gravitations-Tide-Love-Zahlen, insbesondere der Grad-3-Love-Zahl k3, der die Antwort des Mondes auf die Gezeitenkräfte im Bezug auf seine Gravitationsveränderung beschreibt. Frühere Studien gingen von einem annähernd sphärisch symmetrischen Mond aus, bei dem sich die Deformationen und dadurch die Änderungen im Gravitationsfeld relativ homogen verteilen.

Jedoch stellten Daten der NASA-Mission GRAIL beeindruckende Abweichungen fest, die auf eine erhebliche laterale Heterogenität im Mondmantel hindeuten. Die Analyse der GRAIL-Daten durch das Forscherteam, darunter Wissenschaftler verschiedener renommierter Institutionen, ergab eine um etwa 72 Prozent erhöhte k3-Love-Zahl im Vergleich zu sphärischen Modellen. Diese erhöhte Größe konnte nur durch eine Abweichung im elastischen Schermodul des Mondmantels erklärt werden – ein Maß für die Steifigkeit des Gesteins gegenüber Scherbeanspruchungen. Konkret deutet dies auf eine Differenz von etwa zwei bis drei Prozent zwischen der Mondvorder- und -rückseite hin. Diese Variation ist in physikalischer Hinsicht bedeutend und weist auf eine thermische Asymmetrie mit Temperaturunterschieden von ungefähr 100 bis 200 Kelvin hin.

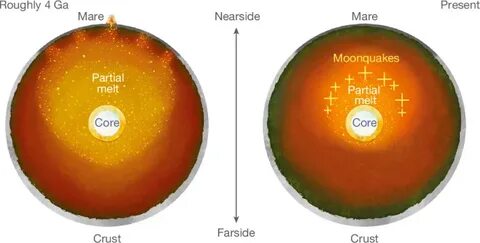

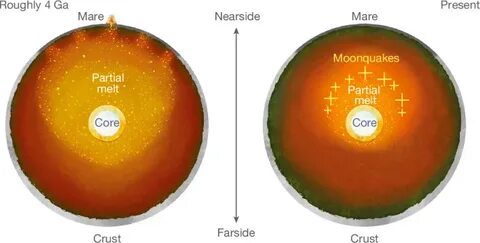

Diese thermische Anomalie im Mantel ist nicht zufällig, sondern spiegelt sich in zahlreichen beobachtbaren geologischen Unterschieden zwischen Mondvorder- und -rückseite wider. Schon lange sind diese beiden Hemisphären des Mondes bekanntlich verschieden: Die Vorderseite zeichnet sich durch große vulkanische Ebenen, sogenannte Maria, und eine dünnere Kruste aus, während die Rückseite überwiegend aus Hochländern mit dickerer Kruste besteht. Die Gravimetrie-Daten bestätigen nun, dass die thermischen Unterschiede tief in den Mantel eindringen und somit die vulkanische Aktivität vor rund drei bis vier Milliarden Jahren mitprägten und wahrscheinlich auch heute noch Einfluss auf lokale Mondbeben haben. Die Stärke und Tiefe der Asymmetrie konnten durch numerische Modellierung und Inversionsverfahren weiter präzisiert werden. So zeigen die Ergebnisse, dass die größte Sensitivität der Love-Zahlen mit Variationen in Schermodul entlang einer Tiefe von etwa 600 Kilometern im Mondmantel einhergeht.

Crustale Unterschiede allein, wie etwa Variationen in der Dicke der Kruste, reichen nicht aus, um die gemessenen Gravitationssignaturen zu erklären. Damit wird ein Mantel mit einem thermisch bedingten Unterschied in Steifigkeit zwischen der nearside und farside Hemisphäre des Mondes eindeutig bevorzugt. Eine rein zusammensetzungsbedingte Erklärung, etwa eine unterschiedliche Anreicherung von Eisen oder Wasser, scheidet aufgrund damit verbundener starker Dichteunterschiede aus, wie sie das globale Massenzentrum des Mondes in einem für Mondbeobachtungen unpassenden Ausmaß verschieben würden. Dies stützt die Hypothese, dass der thermische Effekt als Hauptursache in Frage kommt. Die Wärmequelle dürfte dabei hauptsächlich in einer höchst ungleichmäßigen Verteilung radioaktiver Elemente wie Thorium und Titanium liegen, die auf der Mondvorderseite gehäuft vorkommen.

Die Auswirkungen dieser thermischen Asymmetrie sind weitreichend. Zum einen wird die langanhaltende leichte Überhitzung an der Mondvorderseite eine verlängerte Phase der teilweisen Mantelschmelze ermöglicht haben, was wiederum mit der Entstehung der großen Lavaebenen und der weiterhin beobachtbaren Mondbeben in tieferen Mantelflächen korrespondiert. Aktuelle Modelle schlagen sogar vor, dass bis heute, in Tiefen zwischen 800 und 1.250 Kilometern, geringe Mengen an Magma durchgehend existieren könnten. Diese neue Sichtweise auf die thermische Evolution des Mondes hilft auch, die geophysikalischen Phänomene langfristiger Stadien der Abkühlung und Vulkanaktivität zu deuten.

Es gibt Hinweise darauf, dass die vulkanische Aktivität auf der Vorderseite des Mondes vor Milliarden Jahren durch diese thermische Asymmetrie gesteuert wurde, und dass sie deutlich abnahm, als der Mantel abkühlte und der Bereich der partiellen Schmelze sich nach unten verlagert. Technologisch wurde diese revolutionäre Erkenntnis durch die Auswertung der hochpräzisen Daten der GRAIL-Mission ermöglicht. Diese Raumsonden lieferten mittels präziser Messung der Entfernung zwischen zwei Orbiter-Satelliten Unterschiede im Gravitationsfeld des Mondes mit einer beispiellosen Auflösung. Die Kombination aus Primär- und Erweiterter Missionsphase, besonders die niedrigen Orbitalhöhen in der zweiten Phase, ermöglichte es, an feinen Schwankungen im gravimetrischen Signal zu erkennen, die tief verborgene Asymmetrien widerspiegeln. Der Einsatz neuer Analysesoftware und moderner inverser Modellierungsmethoden ermöglichte es, aus diesen Daten die komplexen drei-dimensionalen Variationen der elastischen Eigenschaften im Mantel zu rekonstruieren.

Ein semi-analytisches spektrales Verfahren half, die Kopplung von Gezeitenkraft und Gravitationsantwort zu verstehen – ein Ansatz, der erstmals bei einer extraterrestrischen Himmelskörper-Analyse in dieser Tiefe angewandt wurde. Darüber hinaus bildet diese Studie auch einen Beleg für die Wirksamkeit sogenannter „extraterrestrischer Tidal Tomography“ – einem Ansatz, der es erlaubt, tief im Innern von Himmelskörpern liegende thermische und strukturelle Anomalien aus Fernmessungen ihrer Gezeitenreaktion abzuleiten. Diese Methode könnte zukünftig auch auf andere Körper im Sonnensystem wie Mars, Enceladus oder Ganymed angewandt werden, was neue Einblicke in deren innere Zusammensetzung und thermische Geschichte erlaubt ohne auf umfangreiche landgestützte Messinstrumente angewiesen zu sein. Zusammenfassend zeigt die Entdeckung der thermischen Asymmetrie im Mondmantel, wie präzise gravimetrische Messungen und innovative Modellierungsansätze unser Bild vom inneren Aufbau unseres natürlichen Satelliten entscheidend verändern. Die Erkenntnis, dass der Mondmantel nicht homogen, sondern durch einen deutlichen räumlichen Temperaturgradienten geprägt ist, erklärt viele bisherige ungelöste Phänomene, von der Vorderseitenvulkanik bis hin zu den Mustern der Mondbeben.

Diese Entdeckung eröffnet zudem neue Forschungsperspektiven und fordert bestehende Theorien der Mondentstehung und -entwicklung heraus. Künftige Missionen, wie jene, die auf der Rückseite des Mondes seismologische Messungen durchführen sollen, werden diese neuen Erkenntnisse weiter ergänzen und verfeinern können. So wird die thermische Asymmetrie zum Schlüssel, um sowohl die Vergangenheit als auch die zukünftige Erforschung des Mondes besser zu verstehen und seine komplexe innere Dynamik zu entschlüsseln.

![Of all the AI Unicorns founded post transformer. [...] none have come out of YC](/images/90E6326E-2A5A-4B31-A796-C7AAEF37EB94)