Kunst hat seit jeher die Menschen fasziniert, inspiriert und gesellschaftliche Debatten angefacht. Doch während die ästhetische und kulturelle Bedeutung von Kunst unbestritten ist, stellt sich gerade im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung immer dringlicher die Frage nach dem rechtlichen Schutz und der rechtlichen Einordnung von Kunstwerken. Das Kunstrecht nimmt genau diese Rolle ein: als vielfältiges Rechtsgebiet, das weit über das klassische Urheberrecht hinausgeht und eine Vielzahl von rechtlichen Aspekten zusammenführt. Zwischen Kreativität und Kodifikation bewegt sich das Kunstrecht auf einem schmalen Grat, der für Künstlerinnen, Sammler, Galeristen, Museen, Auktionshäuser und sogar IT-Spezialisten zunehmend komplexer wird. Kunstrecht ist kein eigenständiges, kodifiziertes Gesetz, sondern ein Querschnittsgebiet, das verschiedene Rechtsdisziplinen miteinander kombiniert.

Von Urheberrecht über Vertragsrecht bis hin zu Strafrecht und speziellen Aspekten des IT-Rechts umfasst das Kunstrecht zahlreiche Regelungen, die den kreativen Prozess sowie den Handel und die Nutzung von Kunstwerken rechtlich gestalten und absichern sollen. Dies macht es zu einem anspruchsvollen Terrain, das juristische Fachkenntnis und interdisziplinäres Verständnis erfordert. Der Begriff der Kunst im rechtlichen Sinne ist eine Herausforderung an sich. Nicht jede kreative Äußerung erhält automatisch Schutz, sondern nur Werke, die individuell, geistig eigenständig und wahrnehmbar sind. Gerade bei kollaborativ geschaffenen Werken stellt sich die Frage der Urheberschaft und der Rechteverteilung als komplexes Problem dar.

Das Kunstrecht versucht hier, Rahmenbedingungen für Miturheberschaft sowie gemeinsame Nutzungsrechte zu schaffen – eine Aufgabe, die oft viel Verhandlungsgeschick und juristische Feinabstimmung erfordert. Der Erwerb eines Kunstwerks bedeutet ebenfalls nicht automatisch den Erwerb sämtlicher mit dem Werk verbundenen Rechte. Hier trifft im Kunstrecht häufig die Unterscheidung zwischen Eigentum und Urheberrecht aufeinander. Käufer und Sammler sind mit der Tatsache konfrontiert, dass die Vervielfältigung, Digitalisierung und kommerzielle Nutzung eines Kunstwerks weiterhin ausschließlich dem Urheber vorbehalten sein können. Dieses Missverständnis ist eine wesentliche Quelle zahlreicher Rechtsstreitigkeiten, insbesondere wenn Museen Werke digitalisieren oder in Ausstellungskataloge einbauen möchten.

Vertragsrechtliche Fragen spielen im Kunstrecht eine bedeutende Rolle. Die Zusammenarbeit mit Galerien etwa ist meist durch Verträge geregelt, die oft nicht in allen Einzelheiten verbindlich ausgearbeitet sind. Dabei sind Fragen nach Haftung bei Beschädigung, Preisfestsetzung, Rückkaufsrechten oder dem Umgang im Falle einer Insolvenz hochrelevant. Unklare oder unvollständige vertragliche Vereinbarungen können hier fatale wirtschaftliche und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Kunstrechts ist die Provenienzforschung sowie die Rückgabe von Kunstwerken, die im Zuge der Geschichte, insbesondere während der NS-Zeit, geraubt wurden.

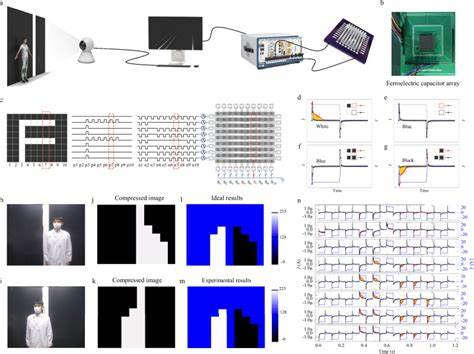

Internationale Vereinbarungen und immer strictere gesetzliche Vorgaben machen Unternehmen im Kunsthandel, Museen und Sammler zunehmend zur Verpflichtung den rechtmäßigen Ursprung ihrer Kunst zu überprüfen. Das Thema Fälschung und Betrug ist eng damit verknüpft und kann strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Der Umgang mit Raubkunst, Fälschungen und verfälschten Provenienzen stellt somit auch eine empfindliche Schnittstelle zwischen Zivil- und Strafrecht dar. Mit dem Vormarsch der Digitalisierung und dem Aufkommen neuer technologischer Möglichkeiten sind digitale Kunstwerke und NFTs (Non-Fungible Tokens) zu einer neuen Herausforderung im Kunstrecht geworden. Hier trifft das bestehende Recht auf neuartige Phänomene, die teilweise gänzlich neue Fragen aufwerfen.

Wer ist Eigentümer oder Inhaber eines NFTs, und welche Rechte werden beim Erwerb tatsächlich übertragen? Die Tatsache, dass ein NFT oft nur einen Verweis auf eine digitale Datei darstellt, die sich auch löschen oder vervielfältigen lässt, löst rechtliche Unsicherheiten aus. Dazu kommen Fragestellungen rund um Smart Contracts, die automatisierte Vertragsabwicklungen ermöglichen, und die Abgrenzung zwischen dem Kauf eines digitalen Objekts und dessen Nutzung. Die Schnittstellen zum IT-Recht gewinnen im Kunstrecht immer mehr an Bedeutung. Die Integration von Blockchain-Technologien, digitalen Marktplätzen und die Frage der Lizenzierung digitaler Nutzungsrechte führen zu einem spannenden aber auch komplexen Nebenschauplatz im Kunstrecht. Der rechtliche Schutz digitaler Kunstwerke muss neu gedacht und an die besonderen Gegebenheiten des Mediums angepasst werden.

Die Reproduzierbarkeit digitaler Dateien stellt nach wie vor ein Grundproblem dar, das juristische Lösungen und innovative Ansätze verlangt. Auch die strafrechtliche Dimension darf im Kunstrecht nicht unterschätzt werden. Gerade im internationalen Kunsthandel gehört die rechtliche Begleitung unverzichtbar zum Prozess – sei es beim Transport, der Zollabwicklung oder bei der Vermeidung von Hehlerei mit gestohlenen Werken. Neben Urheberrechtsverletzungen spielen Fälschungen, Betrug und Verstöße gegen Export- und Kulturgutschutzvorschriften eine bedeutende Rolle. Die strenge Prüfung und Überwachung von Provenienz und Echtheit ist eine präventive Maßnahme, die rechtliche Risiken minimiert und den Schutz der Kunstobjekte gewährleistet.

Kunst und Recht stehen auch im Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Wer darf Kunst schaffen, wer darf sie besitzen, zu welchen Bedingungen darf sie gezeigt, weiterverkauft oder digital genutzt werden? Diese Fragen sind eng miteinander verwoben mit sozialen, politischen und wirtschaftlichen Realitäten. Das Kunstrecht verbindet hier oft Aspekte des Arbeitsrechts, Sozialrechts sowie des Diskursrechts. Insbesondere die Vergütung von Künstlern und die faire Behandlung von Kreativen sind wichtige Themen, die durch rechtsgestaltende Maßnahmen unterstützend wirken können. Das Kunstrecht ist ein sich ständig weiterentwickelndes Rechtsgebiet, das nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch Akteure der Kunstwelt und IT-Experten immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.