Komplexe Systeme prägen heute nahezu jeden Aspekt unseres Lebens, von globalen Versorgungsnetzen über Wirtschaftssysteme bis hin zu sozialen Strukturen. Doch je komplexer ein System wird, desto anfälliger zeigt es sich für gravierende Störungen und Zusammenbrüche. Hinter diesem Phänomen verbergen sich zwei zentrale Schwachstellen, die sogenannten „Achillesfersen“ komplexer Systeme: eine enge Kopplung (tight coupling) zwischen den einzelnen Komponenten und die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis und Kontrolle. Diese Faktoren führen zusammen dazu, dass komplexe Gesellschaften, Organisationen und Infrastrukturen mehr und mehr an Grenzen stoßen, deren Überschreiten fatale Folgen haben kann. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel bietet das moderne elektrische Stromnetz, dessen Geschichte und Herausforderungen exemplarisch die Problematik illustrieren.

Schon seit Jahrtausenden wächst die Komplexität menschlicher Gesellschaften als Antwort auf zunehmende Herausforderungen. Joseph A. Tainter, ein anerkannter Anthropologe und Historiker, zeigt auf, wie Gesellschaften anfangs von erhöhter Komplexität profitieren konnten – beispielsweise durch die Erfindung von Schrift und Mathematik zur Verwaltung von Handel, Gesetzen und Steuern. Dabei entstanden spezialisierte Rollen wie Schreiber, die selbst keine materiellen Güter erzeugten, aber unerlässlich für das Funktionieren des Systems waren. Diese Steigerung der sozialen Komplexität bot zunächst einen klaren Nutzen bei vergleichsweise geringen Kosten.

Mit zunehmendem Wachstum und der damit verbundenen exponentiellen Zunahme von Problemen und Aufgaben wurden jedoch immer mehr nicht-produktive Positionen notwendig. Das Verhältnis von Kosten zu Nutzen verschob sich nach und nach zuungunsten der Gesellschaft. Wenn der Zusatznutzen durch weitere Komplexität zurückgeht oder abnimmt, gerät das System an den Rand seiner Tragfähigkeit, was langfristig zu einer erzwungenen Vereinfachung oder gar zum Zusammenbruch führen kann. Die Entwicklung moderner Energiesysteme und insbesondere des Stromnetzes bringt diese Dynamiken besonders deutlich zum Vorschein. Das Stromnetz gilt als eines der komplexesten technischen Systeme, das eine menschliche Zivilisation hervorgebracht hat.

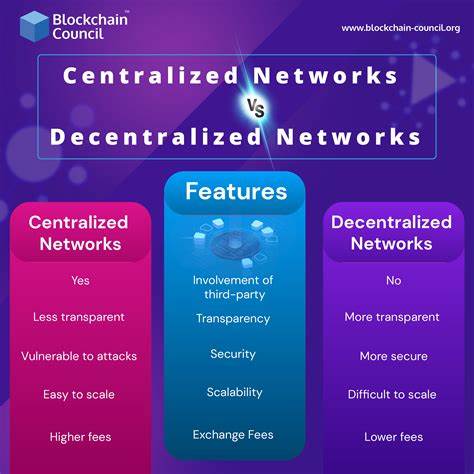

Über Ländergrenzen hinweg verbindet es Millionen von Verbrauchern, Tausende von Umspannwerken und Kraftwerken in gigantischen, fein abgestimmten Netzwerken. Die Herausforderung liegt darin, in Echtzeit eine perfekte Balance zwischen Stromerzeugung und -verbrauch zu halten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frequenz des Wechselstroms, der in den meisten Netzwerken mit 50 oder 60 Hertz betrieben wird. Diese Frequenz muss über das gesamte Netz hinweg konstant bleiben. Sie wirkt als der Herzschlag des Systems und synchronisiert sämtliche angeschlossene Verbraucher und Erzeuger.

Schon kleine Abweichungen können Geräte beschädigen und im schlimmsten Fall zu großflächigen Stromausfällen führen. Traditionell erzeugen massive, synchrone Generatoren in Kraftwerken den Strom. Diese riesigen Maschinen rotieren mit exakt der Netzfrequenz und fungieren durch ihre physikalische Masse als Schwungrad, das Schwankungen ausgleicht. Die zentrale Steuerbarkeit und robusten Eigenschaften dieser Generatoren ermöglichten im 20. Jahrhundert einen relativ stabilen und planbaren Betrieb des Netzes.

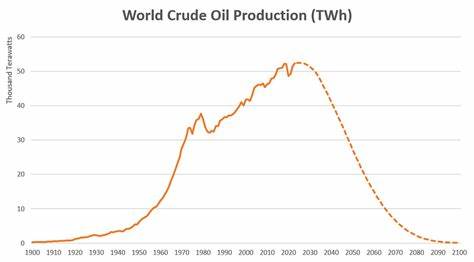

Die Energieerzeugung war dabei häufig an große Kraftwerke gebunden, die mit fossilen Brennstoffen, Wasserkraft oder später auch Kernenergie betrieben wurden. Die Gesamtheit des Systems blieb trotz seiner Größe überschaubar im Sinne der Verwaltung und Planung. Die Wirtschaft wiederum profitierte von stabilen Preisen und einer kontinuierlichen Verfügbarkeit von Strom, die industrielle Produktion und urbanes Wachstum befeuerten. Doch die ersten großen Umbrüche des Energiesektors, ausgelöst durch geologische und geopolitische Faktoren wie die Ölkrisen der 1970er Jahre, zeigten die Grenzen dieses Modells auf. Die Produktion konventioneller Ölvorräte begann zu stagnieren oder gar zu sinken.

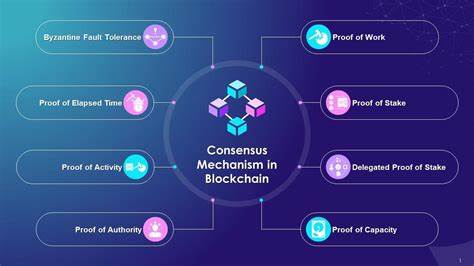

Dies führte zu einer Umstellung der Energieversorgung, bei der alternative Brennstoffe und Technologien, etwa Kernenergie, an Bedeutung gewannen. Diese neuen Technologien brachten jedoch zusätzliche Komplexität und Risiken mit sich. Kernkraftwerke erfordern eine Vielzahl an Sicherheitseinrichtungen und eine hochqualifizierte Belegschaft, was die soziale und technische Komplexität der Energiesysteme weiter erhöht. Die erhöhte Komplexität ist dabei untrennbar mit der zunehmenden Schwierigkeit verbunden, das System vollständig zu überblicken und sicher zu steuern. Die neueste Herausforderung entsteht durch die Integration von sogenannten erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarkraft.

Diese Energiequellen liefern Gleichstrom, der durch elektronische Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt werden muss, um ins Netz eingespeist werden zu können. Anders als die rotierenden Generatoren verfügen sie jedoch nicht über eine physische Schwungmasse, die kurzfristige Frequenzabweichungen ausgleichen kann. Je größer der Anteil dieser „verdrahteten“ Stromerzeuger wird, desto instabiler wird der gesamte Verbund. Hinzu kommt, dass Wechselrichter ihre Frequenz durch das „Abtasten“ des Netzes bestimmen und dann die Einspeisung anpassen. In kleineren Netzausschnitten funktioniert dieses Prinzip gut.

Überschreitet der Anteil der dezentralen Einspeiser jedoch eine kritische Grenze, kann dies zu selbstverstärkenden Rückkopplungseffekten führen. Dies wurde am 28. April 2025 in der Iberischen Halbinsel dramatisch offenbar, als eine vorübergehende Frequenzabsenkung eine Kettenreaktion auslöste, bei der Tausende Wechselrichter ihre Leistung reduzierten. Dies wiederum führte zum Abschalten konventioneller Kraftwerke, wodurch die Frequenz weiter sank und schließlich ein großflächiger, landesweiter Blackout ausgelöst wurde. Kein externes Ereignis wie Wetter oder Menschendrehen war notwendig; die komplexe Interaktion der technischen Komponenten ermöglichte diesen Kollaps allein durch interne Dynamiken.

Die Nähe der einzelnen Komponenten in einem solchen eng gekoppelten System schafft ein hohes Risiko, dass lokale Störungen sich blitzschnell über das gesamte System ausbreiten. Im Stromnetz kann dies innerhalb weniger hundert Millisekunden geschehen. Diese Eigenschaft ist typisch für komplexe Systeme: kleine Veränderungen oder Fehler können über das dicht vernetzte Geflecht rasend schnell katastrophale Konsequenzen entfalten. Gleichzeitig zeigt das Beispiel Frankreich eindrucksvoll, wie genügend rotierende Schwungmassen in Kernkraftwerken Stabilität bieten können. Das französische Netz konnte eine Übertragung des Stromausfalls in die Nachbarländer verhindern.

Dennoch verdeutlicht der Vorfall, wie fragil und am Rande des menschlichen Verständnisses diese Systeme bereits operieren. Ein weiteres Problem ist die schiere Komplexität moderner Infrastrukturen. Die enorme Anzahl von Komponenten – von Solarpaneelen, Turbinen und Wechselrichtern bis zu Steuerungssystemen und Schutzmechanismen – erfordert eine ständig wachsende Schicht an Wartung, Koordination und spezialisierten Fachkräften. Viele dieser Systeme sind zudem älter als ein halbes Jahrhundert und stoßen an Altersgrenzen. Die Einführung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen, Kontrollmechanismen und neuer Technologien erhöht die Komplexität exponentiell weiter.

Dies führt jedoch nicht automatisch zu einer höheren Zuverlässigkeit, sondern vergrößert eher die Anfälligkeit, da das Gesamtsystem immer undurchsichtiger wird. Die wichtigen Entscheidungen zur Stabilität und Koordination müssen immer noch von Menschen getroffen werden, doch deren Fähigkeit, das System vollständig zu erfassen und zu verstehen, ist begrenzt. Hier zeigt sich die zweite Achillesferse komplexer Systeme: die Grenzen menschlicher Erkenntnis und das Problem der kognitiven Überforderung. Die Bediener von Energieversorgungsnetzen und anderen kritischen Infrastrukturen sind zunehmend gezwungen, in Sekundenbruchteilen komplexe Situationen zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. Unvorhersehbares Wetter, politische Unsicherheiten und wirtschaftliche Zwänge verkomplizieren die Lage zusätzlich.

Die Vorstellung, dass Künstliche Intelligenz (KI) diese Lücke schließen könnte, ist einerseits verlockend, birgt andererseits aber eigene Risiken. KI-Systeme können selbst Fehler machen, manipuliert oder gehackt werden und sind auf Trainingsdaten angewiesen, die reale Extremereignisse nicht immer ausreichend abbilden können. Das Vertrauen auf noch komplexere selbstlernende Systeme kann somit neue Probleme erzeugen, anstatt sie zu lösen. Die Herausforderungen, vor denen moderne Gesellschaften stehen, sind damit tiefgreifend. Vor dem Hintergrund einer abnehmenden Verfügbarkeit günstiger fossiler Energieressourcen, demografischen Veränderungen und wachsender sozialer Ungleichheit arbeiten komplexe Systeme wie Stromnetze bereits an den Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Es zeichnet sich ein Szenario ab, in dem die Stromversorgung zunehmend intermittierend und teurer wird. Regionalisierung, also das Aufbrechen großer Netze in kleinere lokale Systeme, könnte eine pragmatische Antwort auf diese Entwicklung sein. Gleichzeitig wird die Frage drängender, wie Gesellschaften mit immer unsichereren Infrastrukturen umgehen und welche Kompromisse bei Verfügbarkeit und Komfort akzeptiert werden. Ein völliger Systemzusammenbruch, wie er oft in dystopischen Zukunftsszenarien beschrieben wird, mag zwar unwahrscheinlich sein – dennoch ist ein schleichender Zerfall bestehender Strukturen realistischer. Die Botschaft ist eindeutig: Mehr Komplexität ist nicht zwangsläufig besser.

Um dauerhaft stabile und nachhaltige Systeme zu entwickeln, müssen wir lernen, Komplexität gezielt zu reduzieren, Redundanzen klug einzubauen und unsere eigenen kognitiven Grenzen anzuerkennen. Die Reflexion über die zwei Achillesfersen komplexer Systeme liefert damit eine kritische Perspektive auf die Zukunft moderner Gesellschaften. Nur wenn technische, soziale und politische Strategien diese Herausforderungen adressieren, kann langfristig ein tragfähiges Gleichgewicht zwischen Komplexität, Stabilität und menschlicher Steuerbarkeit gefunden werden.