Dezentrale Netzwerke gewinnen in der heutigen digitalen Welt immer mehr an Bedeutung. Sie verändern grundlegend die Art und Weise, wie Informationen verteilt, verarbeitet und gesichert werden. Anders als zentrale Netzwerke, bei denen einzelne Server oder Rechenzentren die gesamte Datenverarbeitung steuern, setzen dezentrale Netzwerke auf eine gleichmäßige Verteilung der Datenverarbeitungskapazitäten über viele einzelne Knotenpunkte. Diese Architektur sorgt für erhöhte Sicherheit, höhere Ausfallsicherheit und bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten für innovative Anwendungen wie Blockchain und Kryptowährungen. Ein zentrales Merkmal eines dezentralen Netzwerks ist die Verteilung der Rechenleistung und Datenhaltung auf zahlreiche unabhängige Geräte.

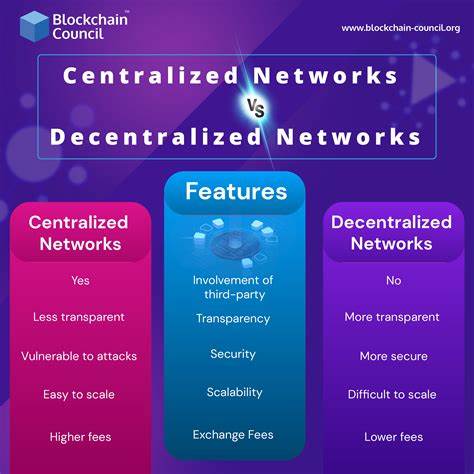

Jedes dieser Geräte arbeitet eigenständig, interagiert aber kontinuierlich mit den anderen Knoten im Netzwerk, um Informationen auszutauschen und abzugleichen. Diese dezentrale Struktur verhindert, dass ein einzelner Ausfallpunkt das gesamte System lahmlegen kann, was bei traditionellen, zentralisierten Netzwerken häufig ein großes Risiko darstellt. Um die Bedeutung dezentraler Netzwerke zu verstehen, ist es hilfreich, den Gegensatz zu zentralisierten Netzwerken zu betrachten. Klassische IT-Infrastrukturen beruhen meist auf zentralen Servern, die in Datenzentren zusammengefasst sind. Diese Server speichern Daten, verarbeiten Anfragen und steuern den Gesamtbetrieb.

Updates und Wartungen können einfach durchgeführt werden, da sie an einem zentralen Ort stattfinden. Allerdings bringt dieser Aufbau auch einige Schwachstellen mit sich, wie zum Beispiel Sicherheitsrisiken durch Hackerangriffe auf einen einzigen Punkt, mögliche Ausfallzeiten bei Serverproblemen oder Engpässe in der Datenübertragung. Auf der anderen Seite bieten dezentrale Netzwerke eine robustere Architektur. Durch die Verteilung der Aufgaben über viele Teilnehmer existiert kein einzelner Fehlerpunkt, was die Stabilität des Systems erhöht. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die verbesserte Sicherheit.

Da keine zentrale Instanz existiert, müssen potenzielle Angreifer zahlreiche Knoten überwinden, um das Netzwerk zu kompromittieren. Dies macht dezentrale Netzwerke besonders attraktiv für sensible Anwendungen. Ein prominentes Beispiel für dezentrale Netzwerke ist die Blockchain-Technologie. Sie bildet die Grundlage für Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Die Blockchain fungiert als ein digitaler, öffentlich zugänglicher und unveränderlicher Datensatz aller Transaktionen innerhalb eines Netzwerks.

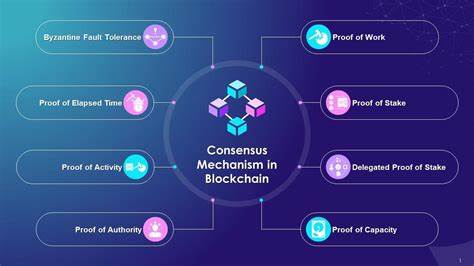

Statt auf einem zentralen Server zu liegen, wird sie auf tausenden von Computern weltweit gespeichert, die als Miner fungieren. Diese Miner verarbeiten Transaktionen, erstellen neue Datenblöcke und fügen sie der Kette hinzu. Dadurch entsteht eine vollkommen transparente, nachvollziehbare Historie aller Aktivitäten, die gleichzeitig vor Manipulationen geschützt ist. Die Funktionsweise der Blockchain veranschaulicht eindrucksvoll die Stärke dezentraler Netzwerke. Da keine zentrale Instanz die Kontrolle über die Daten hat, wird die Entscheidungsgewalt auf viele Teilnehmer verteilt.

Änderungen am System setzen meist einen Konsens der Mehrheit voraus, wodurch Willkür oder Machtmissbrauch verhindert wird. Darüber hinaus ermöglicht dieses Netzwerkdesign die Einführung neuartiger Finanzmodelle. Zum Beispiel können Inhaber von Kryptowährungen ihre Beteiligung staken und dadurch einen Anteil an den generierten Einnahmen, etwa durch Transaktionsgebühren, erhalten. Trotz all ihrer Vorteile sind dezentrale Netzwerke nicht ohne Herausforderungen. Die Verteilung der Daten und Rechenleistung erfordert oftmals einen höheren Energieverbrauch und komplexere Wartungsmaßnahmen.

Ohne zentrale Stelle müssen alle Netzwerkpartner koordiniert werden, was die Einführung von Updates oder Systemverbesserungen deutlich verzögern kann. In einigen Fällen führt diese Komplexität auch zu einer weniger intuitiven Benutzererfahrung, da keine zentrale Instanz die Führungsrolle übernimmt und einen einheitlichen Standard garantiert. In der Praxis findet man dezentralisierte Ansätze zunehmend in verschiedenen Bereichen. Das Internet of Things (IoT) beispielsweise nutzt dezentrale Netzwerkstrukturen, um Daten von Millionen von miteinander vernetzten Geräten effizient zu verwalten. Ebenso treibt die Edge-Computing-Technologie die Verlagerung der Datenverarbeitung näher an den Nutzer heran, was eine dezentrale Verteilung der Server-Architektur bedeutet.

Beide Konzepte ermöglichen schnellere Reaktionszeiten, reduzieren die Belastung zentraler Rechenzentren und verbessern die Datensicherheit. Die Investition in dezentrale Technologien ist ein wichtiger Aspekt, der seit der Einführung von Blockchain zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Kryptowährungen unterliegen starken Kursschwankungen und gelten als sehr risikoreiche Anlagen. Anleger sollten daher Diversifikation als Strategie verfolgen, indem sie ihr Portfolio auf unterschiedliche Anlageklassen und Branchen aufteilen. Der Markt für dezentrale Infrastruktur wächst zwar rasant, ist aber noch jung und volatil, weshalb fundiertes Wissen und Vorsicht essenziell sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dezentrale Netzwerke die Zukunft der digitalen Infrastruktur maßgeblich mitgestalten. Sie bieten gegenüber traditionellen zentralisierten Netzwerken erhebliche Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Ausfallsicherheit und Flexibilität. Mit der Weiterentwicklung von Technologien wie Blockchain, IoT und Edge Computing wird die Verbreitung dezentraler Systeme weiter zunehmen. Unternehmen und Investoren sollten sich daher intensiv mit den Möglichkeiten und Risiken auseinandersetzen, um von den Innovationspotenzialen optimal zu profitieren und gleichzeitig die Herausforderungen sicher zu meistern.