Das menschliche Auge ist ein komplexes Organ, dessen Funktion maßgeblich von verschiedenen Gewebsschichten und Zellen abhängt. Eine davon ist das Melanin, ein natürlicher Pigmentstoff, der in mehreren Augenstrukturen vorkommt. Okkuläres Melanin beeinflusst nicht nur die Augenfarbe, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle beim Schutz und der Aufrechterhaltung der Augengesundheit. In der Ophthalmologie wird zunehmend erkannt, wie wichtig dieses Pigment für physiologische Abläufe und die Prävention von Erkrankungen ist. Melanin im Auge besitzt sowohl biophysikalische als auch biochemische Eigenschaften, die essentiell für den Schutz gegenüber schädlicher Strahlung und oxidativen Prozessen sind.

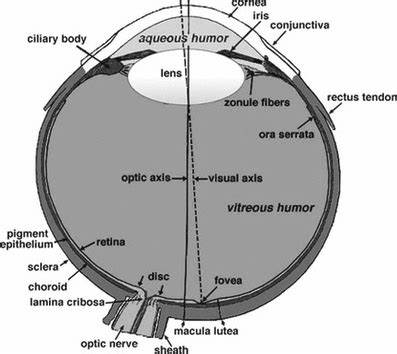

Besonders in der jüngeren Forschung rückt die Differenzierung zwischen den beiden Hauptklassen von Melanin – Eumelanin und Phaeomelanin – in den Blickpunkt, da sie unterschiedliche Wirkungen und Risiken für das Auge bergen. Anatomisch ist das Auge in verschiedene Schichten gegliedert, die Pigmentzellen enthalten, darunter den retinalen Pigmentepithel (RPE), die Iris und die uveale Schicht, welche aus dem Irisstroma, dem Ziliarkörper und der Aderhaut besteht. Diese Regionen weisen Meißen Zelltypen auf, die das Melanin synthetisieren. So stammen der RPE, die Irispigmentepithelien und die Ziliarpigmentepithelien aus dem neuralen Ektoderm, während die uvealen Melanozyten, die in der Aderhaut sowie im Stromagewebe der Iris und des Ziliarkörpers vorkommen, vom Neuralleistengewebe abstammen – einem Ursprung, den sie mit den Pigmentzellen von Haut und Haar teilen. Melanin erfüllt mehrere funktionelle Aufgaben im Auge.

Die wichtigste ist der Schutz vor eintreffender ultravioletter (UV) und sichtbarer Strahlung. Hierbei absorbiert Melanin Licht unterschiedlicher Wellenlängen und schützt so tiefere Gewebeschichten und empfindliche Zellen vor photodynamischem Schaden. Insbesondere im vorderen Augenabschnitt, zu dem die Iris zählt, wirkt Melanin als natürlicher „Sonnenschutz“. Die Pigmentierung vor allem der Iris beeinflusst, wie viel Licht und UV-Strahlung in das Auge eindringen. Die Stärke des Schutzes hängt von der Dichte und dem Melanin-Typ ab – dunkel gefärbte Augen mit einem hohen Anteil an Eumelanin bieten hierbei einen wirksameren Schutz als hellere Augen mit höherem Phaeomelaningehalt.

Neben der Lichtabsorption zeigt Melanin antioxidative Eigenschaften. Es fängt freie Radikale und reaktive Sauerstoffspezies (ROS) ab, die im Auge insbesondere durch Licht- und Sauerstoffexposition entstehen. Diese Radikale können Zellen schädigen und sind an der Pathogenese verschiedener Augenkrankheiten beteiligt. So wird beispielsweise angenommen, dass oxidativer Stress eine Schlüsselrolle bei der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) spielt, einer häufigen Ursache von Erblindung bei älteren Menschen. Melanin im retinalen Pigmentepithel trägt dazu bei, solche Schäden zu minimieren und unterstützt so die Aufrechterhaltung der Netzhautgesundheit.

Doch mit zunehmendem Alter nimmt die Melaninmenge im RPE ab, und es könnte sich eine veränderte chemische Eigenschaft einstellen, die das Pigment paradoxerweise zu einem pro-oxidativen Faktor macht. Dies könnte einen Mechanismus darstellen, der zur Entstehung von AMD beiträgt. Die Zusammensetzung des okulären Melanins ist ebenso von Bedeutung. Eumelanin ist das vorherrschende Pigment im menschlichen Auge und weist eine braun-schwarze Farbe auf. Es wird hauptsächlich aus Tyrosin in mehreren enzymatisch katalysierten Schritten gebildet.

Phaeomelanin ist heller und rötlich-gelblich und entsteht, wenn während der Synthese vermehrt Cystein oder Glutathion eingebunden werden. Epidemiologische Untersuchungen legen nahe, dass Augen mit einem höheren Anteil an Eumelanin weniger anfällig für bestimmte Krankheiten sind als solche, in denen Phaeomelanin eine größere Rolle spielt. Dies illustriert sich beispielsweise in der Verbindung zwischen Augenfarbe und Risiko für das Uveamelanom, einem malignen Tumor der uvealen Melanozyten. Menschen mit hellen Augen und somit tendenziell niedrigerem Eumelaningehalt weisen ein deutlich höheres Risiko für diese Erkrankung auf als Personen mit dunklen Augen. Darüber hinaus zeigt Forschung, dass die beiden Melaninarten unterschiedliche photobiologische Eigenschaften besitzen.

Während Eumelanin effektiv UV-Strahlung absorbiert und eine antioxidative Wirkung entfaltet, kann Phaeomelanin unter Lichteinfluss verstärkt reaktive Sauerstoffspezies generieren, die Zellen schädigen können. Diese phototoxischen Reaktionen von Phaeomelanin könnten die höhere Anfälligkeit von hellen Irisfarben für bestimmte Augenerkrankungen erklären. Die genauen molekularen Mechanismen werden weiterhin intensiv untersucht, doch die bisher vorliegenden Daten unterstreichen die Bedeutung des relativen Anteils der Melanintypen in den ocularen Geweben. Die Alterung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Melaninwirkungen im Auge. Während in der Jugend das Melanin vor Lichtschäden und oxidativem Stress schützt, verändert sich diese Schutzfunktion im Lauf des Lebens.

Das Pigment kann durch kumulative Schädigungen in seinen molekularen Strukturen instabil werden, was seine antioxidativen Kapazitäten vermindert oder gar umkehrt. Insbesondere das mit dem Alter ansteigende lipofuszinreiche Material, ein Abfallprodukt des Zellstoffwechsels, interagiert mit Melanin und kann zur Bildung von aggressiven Sauerstoffradikalen führen. Dieser Effekt wird oft im Zusammenhang mit der Pathogenese der altersbedingten Makuladegeneration gesehen und erklärt, warum ältere Menschen besonders von dieser Erkrankung betroffen sind. Auch in Bezug auf das Entstehen von Uveamelanomen bietet das Melanin ein zweischneidiges Schwert. In jungen Jahren stellt das Melanin in der Aderhaut und im Ziliarkörper einen Schutz gegen maligne Transformation dar, indem es Filterung von UV-Licht und Neutralisierung von Radikalen ermöglicht.

Im fortgeschrittenen Alter jedoch können Veränderungen in den Melaninpartikeln und ihr mögliches Prooxidansverhalten zur vermehrten DNA-Schädigung beitragen. Interessanterweise ist die Häufigkeit von Uveamelanomen bei Menschen mit dunkleren Augenfarben auf der ganzen Welt signifikant geringer, was die schützende Rolle von Eumelanin weiter nahelegt. Die Bedeutung des Melanins als „fotoprotektives“ Pigment wird auch durch seine Verteilung und das anatomische Arrangement innerhalb des Auges bestimmt. Das Pigmentepithel liegt direkt unter der Netzhaut und verhindert durch seine absorbierende Funktion Reflexionen und Streuungen von Licht, die das Sehen stören könnten. Ebenso liegen die uvealen Melanozyten so, dass sie sowohl mechanischen Schutz bieten als auch an Stoffwechselprozessen teilnehmen, die für das Überleben der umgebenden Zellen essenziell sind.

Aus ophthalmologischer Sicht eröffnen diese Erkenntnisse auch Chancen für Prävention und Therapie. Das Verständnis der melaninbedingten Schutzmechanismen legt nahe, dass gezielte Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung, etwa das Tragen von Sonnenbrillen mit UV-Filter, insbesondere bei Personen mit hellen Augen, sinnvoll sind. Zudem könnten zukünftige Therapien zur Modulation der Melaninaktivität oder zur Stärkung der antioxidativen Kapazitäten des Auges neue Ansätze bei altersbedingten Erkrankungen darstellen. Die Forschung an okulärem Melanin befindet sich weiterhin in dynamischer Entwicklung. Moderne Techniken ermöglichen mittlerweile die gezielte Isolierung und Analyse der Melaninpartikel aus unterschiedlichen Augenstrukturen und deren molekularer Charakterisierung.

Dabei wird zunehmend klar, dass Melanin weit mehr als nur ein Farbstoff ist – es ist ein multifunktionales Molekül, das der Augengesundheit unmittelbar dient. Mit zunehmendem Wissen über die biochemischen Eigenschaften, Synthesewege und Alterungsprozesse des Melanins wird das Verständnis für die Pathogenese von Augenerkrankungen verbessert und die Bedeutung einer individuellen Augenpigmentierung deutlicher. Zusammenfassend ist das okuläre Melanin ein unverzichtbarer Faktor für die Physiologie des Auges. Es übernimmt eine doppelte Schutzrolle durch Lichtabsorption und antioxidative Wirkung. Unterschiede in der Zusammensetzung und Konzentration des Melanins erklären zum Teil die variierenden Risiken für Augenerkrankungen zwischen verschiedenen Menschen.

Ein tieferes Verständnis dieser Prozesse bietet nicht nur Einblicke in die normale Augenfunktion, sondern auch wichtige Ansatzpunkte für den klinischen Umgang mit Erkrankungen wie AMD und Uveamelanom. Künftige Forschungen versprechen, diese Erkenntnisse zu vertiefen und die Entwicklung neuer präventiver und therapeutischer Strategien voranzutreiben.