Unicorn fasziniert Entwickler seit seiner Einführung durch seine Fähigkeit, Rails- und Rack-Anwendungen effizient und zuverlässig zu bedienen. Viele betrachteten die Mechanismen im Inneren als magisch, doch bei genauer Betrachtung entpuppt sich das Ganze als ein meisterhaftes Zusammenspiel von bewährten Unix-Prinzipien. Besonders beeindruckend ist die Master-Worker-Architektur, bei der ein Masterprozess zahlreiche Worker-Prozesse steuert. Mit einem einzigen Befehl lässt sich die Anzahl der Worker auf 16 oder mehr setzen. Das System zeigt dann auf Betriebssystemebene eine Vielzahl von Prozessen an, die zusammen ein harmonisches Ganzes bilden.

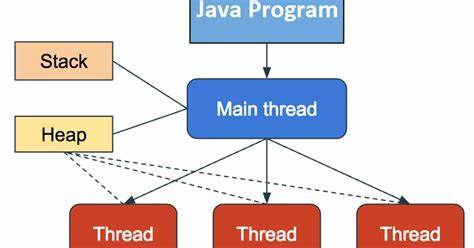

Die Prozesse werden deutlich gekennzeichnet, wodurch zu erkennen ist, welcher der Master und welche die einzelnen Worker sind. Dieses Verhalten basiert im Kern auf dem Unix-Systemaufruf fork, einem essenziellen Werkzeug zur Prozess-Erzeugung. Fork teilt einen bestehenden Prozess in zwei nahezu identische Prozesse auf – einen Eltern- und einen Kind-Prozess. Beide Prozesse laufen anschließend parallel, wobei der Kind-Prozess dieselben Datenstrukturen und Verwaltungsinformationen vom Elternteil erbt. Genau diese Eigenschaft macht es Unicorn möglich, seine Worker blitzschnell zu starten, da sie bereits die vorgegebene Anwendung im Speicher vorfinden, wenn sie mittels fork erzeugt werden.

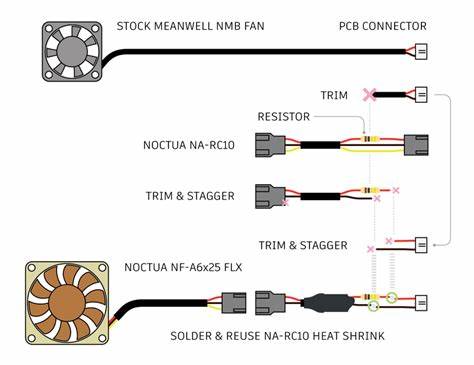

Dieses Konzept wird als Preloading bezeichnet und nutzt Copy-on-Write-Techniken moderner Betriebssysteme, wodurch tatsächlich erst dann Speicher kopiert wird, wenn ein Kind-Prozess Änderungen vornimmt. Doch Fork allein reicht nicht, um das komplexe Verhalten eines Webservers wie Unicorn zu erklären. Kommunikation zwischen Master und Worker ist ein weiterer zentraler Baustein. Diese erfolgt unter anderem über Unix-Pipes, die ursprünglich dafür gedacht sind, Datenströme zwischen Prozessen zu übermitteln. Wichtig zu verstehen ist, dass Pipes in Unix als spezielle Dateien behandelt werden, die ein sogenanntes Half-Duplex-Verhalten aufweisen: Daten fließen nur in eine Richtung.

Unicorn setzt Pipes geschickt ein, um Befehle vom Master an die Worker zu senden – beispielsweise Aufforderungen zum Herunterfahren oder Neustarten. Diese Prozesse können damit Befehle asynchron austauschen, ohne auf komplizierte Synchronisationsmechanismen zurückgreifen zu müssen. Ein ähnliches Prinzip steckt auch hinter einem weiteren noblen Trick namens „Self-Pipe“. Dabei handelt es sich um eine interne Pipe, die der Masterprozess allein für sich nutzt, um Signale zu verwalten. Indem ein Signalhandler nur eine kleine Aufgabe erledigt – das Signal in eine Warteschlange einzutragen und ein Byte in die Self-Pipe zu schreiben – sorgt Unicorn dafür, dass der Masterprozess nicht direkt und möglicherweise in unsicherem Kontext komplexe Aktionen ausführen muss.

Stattdessen „wacht“ der Prozess aus seinem Schlaf mittels select-Systemaufrufs auf, sobald die Pipe lesbar wird. So lässt sich Signale sicher und seriell bearbeiten, ohne den aufwendigen Problemen asynchroner Unterbrechungen zu begegnen. Die Kombination der Nutzung von Fork und Pipes schafft zudem eine ideale Umgebung für skalierbare Webserver. Aufgrund der Art und Weise, wie Worker und Master laufend miteinander und mit der Außenwelt kommunizieren, stellt Unicorn sicher, dass sich keine Zustände überschneiden und keine Daten verloren gehen. Die Signalisierung an Worker-Prozesse erfolgt ebenfalls über die Pipes, wodurch die potenziellen Gefahren direkter Unix-Signalübertragung an kindliche Prozesse gemildert werden.

Denn gerade Signale während kritischer Abschnitte im Programmablauf können zu sogenannten Race-Conditions führen, die schwer zu diagnostizieren sind. Netzwerkkommunikation erfolgt in Unix-Systemen grundlegend über Sockets, die mit den Systemaufrufen socket, bind, listen und accept verwaltet werden. Unicorn öffnet einer oder mehrere solcher Sockets, etwa TCP-Sockets, um eingehende Verbindungen von Clients zu akzeptieren. Da accept ein blockierender Aufruf ist, nutzt Unicorn den älteren aber robusten Systemaufruf select, um mehrere Sockets gleichzeitig auf Aktivität zu überwachen. Dies erlaubt es den Worker-Prozessen, effizient auf Verbindungsanfragen zu reagieren, ohne auf eine eineingeschränkte Reihenfolge oder einen bestimmten Socket zu warten.

Durch die Überwachung von mehreren Sockets und der Verbindungspipes in einem select-Aufruf kann die Anwendung schnell entscheiden, ob Arbeit zu erledigen ist oder ob Signale zu verarbeiten sind. Diese Arbeitsweise überwacht konstant sowohl das Socket-Eingangsgeschehen als auch Steuerkommandos vom Master. Die Lastverteilung erfolgt dabei indirekt durch den Kernel, der Verbindungen an freien Worker delegiert. Ein weiteres Kernstück im Umgang mit Prozessen sind Unix-Signale. Sie ermöglichen asynchrone Nachrichten und Steuerbefehle von außen oder vom Betriebssystem an einen Prozess.

Unicorn nutzt Signale sehr intensiv, um etwa Hot Reloads oder eine dynamische Anpassung der Anzahl an Worker-Prozessen zu steuern. So kann mit SIGTTIN die Workeranzahl erhöht und mit SIGTTOU verringert werden. Der besondere Clou liegt in der empfangenden Seite: Der Master definiert Signalhandler, die lediglich signalbezogene Informationen in eine interne Queue legen, jedoch keine langwierigen Aktionen in Signalhandlern ausführen. Durch die Self-Pipe-Strategie wird anschließend der Master wachgerufen, um die Warteschlange sequentiell zu bearbeiten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten – etwa zum Starten neuer Worker oder dem beenden überflüssiger Prozesse. Der wohl spektakulärste, häufig beschriebenen Mechanismus ist das Hot Reloading.

Der Wunsch, neue Versionen einer Webanwendung ohne Downtime auszurollen, war lange schwer realisierbar. Unicorn löst das elegant durch einen zweistufigen Prozess. Zunächst wird per SIGUSR2 ein neuer Masterprozess erzeugt, der als Kindprozess das aktuelle Programm mittels execve ersetzt – einem Unix-Systemaufruf, welcher den Speicher und Code des nochmals selben Prozesses durch ein anderes Programm ersetzt, ohne eine neue Prozess-ID zu vergeben. Bevor dies geschieht, werden alle benötigten Sockets in einem speziellen Umgebungsvariablenformat gespeichert und deren Schließung bei exec verhindert. Somit hat der neue Master die gleichen Sockets geerbt und kann sie direkt weiterverwenden.

Während beide Master-Worker-Paare auf demselben Socket lauschen, kann der alte Master Schritt für Schritt seine Worker herunterfahren, sobald sie ihre Anfragen bearbeiten haben. So entsteht eine sichere Übernahme der Arbeit ohne Verbindungsverlust oder Wartezeiten für Nutzer. Diese Mechanismen zeigen eindrucksvoll, dass keine Magie, sondern ein tiefes Verständnis der Unix-Systemaufrufe, ihrer Nebenwirkungen und der Möglichkeiten dahinter steht. Die Kombination von Fork mit Copy-on-Write, Pipes als leichtgewichtiges IPC-Werkzeug, Signalen mit wohlkonzipierten Handlers und selektiven Socket-Überwachungen ist der Schlüssel. Gerade das Flüchtige und Asynchrone von Signalen wird meisterlich mit der Self-Pipe-Technik beherrscht, sodass keine unvorhersehbaren Zustände entstehen können.

Für Entwickler bietet das Verständnis all dieser Unix-Grundlagen einen enormen Vorteil. Es erleichtert die Fehlersuche in komplexen Produktionsumgebungen, gibt Sicherheit bei der Architekturentscheidung – wie Prozesse effizient skalieren und kommunizieren können – und öffnet die Tür zu mehr Kontrolle über Laufzeitverhalten und Performance. Ebenfalls wird klar, warum Ressourcen wie Datenbankverbindungen oder Netzwerk-Sockets vor dem Fork-Erzeugungszeitpunkt sorgsam gehandhabt werden müssen, denn die Vererbung zum Kindprozess hat Auswirkungen auf Nutzung und Lifecycles. Unicorn macht durch sein schlichtes, aber wirkungsvolles Design vor, wie anspruchsvolle Serverarchitekturen mit überschaubaren Mitteln gebaut werden können. Anstelle auf exotische Frameworks, komplexe verteilte Systeme oder Thread-Konfusionen zu setzen, nutzt es geschickt die bewährten Werkzeuge Unix-basierter Systeme.

Fork, Pipes, Signale, Sockets und deren Zusammenspiel ermöglichen eine stabile, performante und erweiterbare Infrastruktur für webbasierte Applikationen, die auch heute noch Maßstäbe setzt. Dies offenbart auch einen philosophischen Gedanken: Großartige Systemlösungen sind oftmals keine magischen Kunststücke, sondern das raffinierte Zusammenspiel einfacher, aber perfekt abgestimmter Bausteine. Das Schöne an Unix ist, dass diese Bausteine dokumentiert, wohlüberlegt und seit Jahrzehnten gewachsen sind. Wann immer Entwickler sich an diese Grundlagen heranwagen, öffnen sie ein Fenster in die Tiefe der Betriebssystemfunktionen, die es ermöglichen, auf einem soliden Fundament zu bauen. Abschließend lässt sich sagen, dass Unicorn mit seinen „magischen“ Fähigkeiten lediglich das Potenzial von Unix optimal ausschöpft.

Dieser Ansatz macht den Webserver nicht nur leistungsfähig, sondern auch nachvollziehbar, wartbar und anpassbar. Die vermeintliche Zauberei ist in Wirklichkeit die Kunst, einfache Unix-Konzepte clever zu kombinieren und die Betriebssystem-APIs geschickt für moderne Anforderungen zu nutzen.