Das menschliche Sehsystem ist mehr als nur ein passiver Empfänger von visuellen Eindrücken – es funktioniert vielmehr als aktive Schnittstelle zwischen Umwelt und Gehirn, die maßgeblich davon bestimmt wird, wie und wann wir Informationen aufnehmen. Insbesondere schnelle Augenbewegungen, so genannte Sakkaden, sind ein Schlüssel zu verstehen, welche Grenzen unsere Wahrnehmung bei der Verarbeitung von rasanten Reizen hat. Neueste Forschungen zeigen, dass eine gesetzmäßige Beziehung – eine kinematische Regel – die Bewegung des Auges und die visuelle Wahrnehmung bei hohen Geschwindigkeiten eng miteinander verknüpft. Diese Entdeckung eröffnet neue Perspektiven darauf, wie Motorik und Sensorik sich gegenseitig beeinflussen und welche Rolle diese Wechselwirkung für unsere Fähigkeit spielt, sinnvolle Informationen in einem hochdynamischen Umfeld zu erkennen. Sakkaden zählen zu den schnellsten und häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers und dienen primär dazu, die Sicht auf neue Stellen in der Umgebung zu fokussieren.

Pro Stunde führen Menschen etwa zehntausend dieser Bewegungen aus. Trotz dieser raschen Augenbewegungen erleben wir diese bewegt erzeugten Bildverschiebungen auf der Netzhaut nicht bewusst – ein Phänomen, das als sakkadische Ausblendung oder saccadic omission bekannt ist. Die Bewegungen folgen dabei einem sogenannten Hauptsequenzgesetz, das eine enge mathematische Beziehung zwischen Bewegungsamplitude, Geschwindigkeit und Dauer beschreibt. Dieses Gesetz ist nicht nur bei Menschen zu finden, sondern gilt auch bei allen bekannten saccadenbildenden Tieren, von Säugetieren bis hin zu Insekten. Die entscheidende Einsicht der aktuellen Forschung liegt darin, dass die Wahrnehmungsgrenzen für hoch schnelle Bewegungen im Sichtfeld nicht allein durch die biologischen Eigenschaften des Auges und Gehirns bestimmt werden, sondern auch durch diese saccadischen Gesetzmäßigkeiten.

Studien mit schnell bewegten visuellen Reizen, die die charakteristischen Kinematikparameter von Sakkaden simulieren oder absichtlich davon abweichen, schieben dieses Verständnis weiter voran. Dabei zeigte sich, dass die Sichtbarkeit solcher Reize unmittelbar an die Bewegungsgesetze der Augen gekoppelt ist. Veranschaulicht wird dies in Experimenten, bei denen Probanden während fixer Blickhaltung hochkontrastige Gittermuster (so genannte Gabor-Patches) präsentiert werden, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Bewegungsamplituden über den Sichtbereich wandern. Die Teilnehmer sollen etwa Bewegungsverläufe beurteilen, wie die Richtung einer leichten Biegung im Pfad. Auffällig ist, dass die Bewegung nur dann als kontinuierlich erkennbar ist, wenn sie unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit oder im Einklang mit den erwarteten saccadischen Bewegungsparametern liegt.

Oberhalb dieser Schwelle gleicht die Wahrnehmung einem plötzlichen Sprung von einem Start- zu einem Endpunkt – vergleichbar mit einem sogenannten Scheinbewegungseffekt. Die Varianz in der Sichtbarkeit skaliert nicht linear mit der absoluten Geschwindigkeit der Reize, sondern passt sich dem Hauptsequenzgesetz an: Höhere Amplituden erfordern proportional höhere Geschwindigkeiten, um die Bewegung noch wahrnehmbar zu machen. Übersetzt heißt das, dass die visuelle Wahrnehmung beim Erkennen schneller Bewegungen darauf optimiert ist, Bewegungen in einem Geschwindigkeitsbereich zu erkennen, der den natürlichen Augenbewegungen entspricht. Dieses Ergebnis wurde durch unterschiedliche Versuchsanordnungen auf verschiedenen Bewegungspfaden, bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofilen und auch in verschiedenen Bewegungsrichtungen bestätigt. Darüber hinaus variiert diese Grenze nicht nur in Abhängigkeit der Bewegungsparameter, sondern auch individuell.

Messungen der saccadischen Parameter der Versuchspersonen – etwa der Geschwindigkeit und Dauer ihrer tatsächlichen Augenbewegungen in bestimmten Richtungen – korrelieren stark mit deren Fähigkeit, schnelle Bewegungen auf dem Bildschirm zu erkennen. Diese individuelle Anpassung zeigt, wie die sensorische und motorische Seite des visuellen Systems eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig prägen. Ein weiterer wichtiger Befund ergibt sich aus der Rolle stationärer visueller Informationen vor und nach der Bewegungsphase. Wird ein sich bewegendes Reizobjekt von einem statischen Bild am Anfang und Ende seines Weges umrahmt, verschärft sich die Kopplung der Bewegungswahrnehmung an das Hauptsequenzgesetz. Entfernt man diese statischen Referenzpunkte, so verliert die Wahrnehmung ihre Abhängigkeit von den saccadischen Kinematiken und wird mehr von der absoluten Geschwindigkeit beeinflusst.

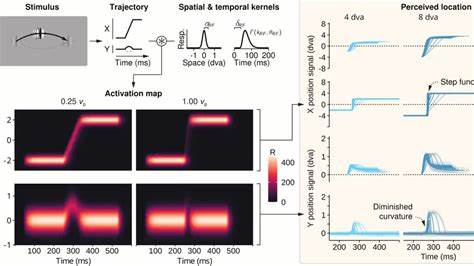

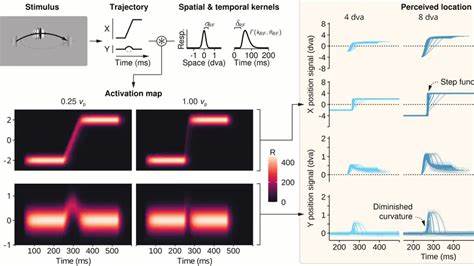

Dieses Phänomen ähnelt den Bedingungen beim natürlichen Sehen, wo vor und nach einer Sakkade viele visuelle Elemente unbewegt bleiben und so die Wahrnehmung der schnellen Augenbewegung optisch verdecken. Begleitend zu den experimentellen Studien wurde ein parsimoniales Modell des frühen Sehens entwickelt, das die sensorischen Prozesse der Netzhaut und frühen visuellen Hirnareale nachahmt. Dieses Modell nutzt räumliche und zeitliche Filterfunktionen, die der Verarbeitung in der Retina und im primären visuellen Kortex ähneln, und berechnet anhand der Zeitsignale in der neuronalen Aktivierung, ob ein bewegtes Objekt als fortlaufend oder als sprunghaft wahrgenommen wird. Die Ergebnisse aus den Simulationen schließen sehr gut an die beobachteten Verhaltensdaten an und bestätigen den Einfluss stationärer Endpunkte auf die Wahrnehmung von Bewegung sowie die Abhängigkeit der Sichtbarkeitsgrenzen von zusammengesetzten Bewegungsparametern, die an die saccadische Hauptsequenz erinnern. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die enge Verzahnung von Wahrnehmung und Motorik.

Die visuelle Wahrnehmung scheint nicht nur durch die Struktur und Funktion sensorischer Organe bestimmt zu werden, sondern auch durch die vieltausendfache Wiederholung spezifischer Bewegungen, die die sensorische Oberfläche beeinflussen. Die kontinuierliche Exposition gegenüber saccadischen Augenbewegungen könnte die Wahrnehmungsgrenzen so anpassen, dass Bewegungen außerhalb dieses kinematischen Rahmens — also schneller oder langsamer als natürliche Augenbewegungen — nicht mehr so gut wahrgenommen werden. Die theoretischen Implikationen sind weitreichend. Traditionelle Ansätze zur Erklärung der sakkadischen Unterdrückung betonen oft die Rolle von corollary discharge–Signalen, die Bewegungsbefehle an sensorische Zentren übermitteln und gezielt Wahrnehmung abschwächen. Die hier präsentierten Ergebnisse bieten eine alternative, einfachere Erklärung: statt auf komplexe neuronale Vorhersagen zu bauen, resultiert das Verschwinden von saccadischer Bewegung vor allem aus der strukturellen und zeitlichen Verzahnung der motorischen Kinematik mit den Dominanzverhältnissen in frühen visuellen Verarbeitungsstufen.

Die mechanistische Grundlage hierfür könnte in der zeitlichen Überlappung von neuronalen Antwortprofilen auf statische und bewegte Reize liegen, die zusammen mit der Kinematik der Augenbewegungen systematisch die Wahrnehmung einschränken. Auf praktischer Ebene eröffnet dieser Forschungszweig Chancen für zahlreiche Anwendungsfelder. So könnte das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Augenbewegungen und Wahrnehmung helfen, visuelle Displays für Piloten, Sportler oder Fahrer zu optimieren. Auch im Bereich der neurologischen Diagnostik lassen sich neue Parameter gewinnen, wenn man individuelle Abweichungen im Zusammenspiel von Augenbewegungsdynamik und Wahrnehmung verfolgt. Weiterhin könnten die Erkenntnisse in der Entwicklung virtueller und augmentierter Realitäten, bei denen schnelle Bewegungen simuliert werden, berücksichtigt werden, um Bewegungswahrnehmung und Visuserlebnis natürlicher und angenehmer zu gestalten.

Zukünftige Forschungen könnten untersuchen, inwieweit diese gesetzmäßigen Verbindungen zwischen Bewegungskinematik und Wahrnehmung eine universelle Eigenschaft sensorischer Systeme sind, und ob sich ähnliche Prinzipien in anderen Sinnesmodi wie etwa dem auditorischen oder haptischen System zeigen. Es bleibt spannend zu erforschen, wie sich die Kinematik verschiedener Bewegungssysteme mit den Wahrnehmungsgrenzen koppelt und ob evolutionäre Anpassungen entstehen, die eine maximale Effizienz im Zusammenspiel von Aktion und Wahrnehmung ermöglichen. Zusammenfassend unterstreicht die Verbindung zwischen den gesetzmäßigen Kinematiken saccadischer Augenbewegungen und der wahrnehmbaren Bewegungsgrenze die fundamentale Verzahnung von Bewegung und Wahrnehmung. Unsere Sinneswelt ist nicht nur von sensorischen Rezeptoren geprägt, sondern tief verwoben mit dem dynamischen Verhalten des Körpers, insbesondere des Auges, das unablässig die Umgebung erkundet und mitbestimmt, wie schnell, weit und detailreich wir die Welt erfassen können.