Die Fähigkeit des Menschen, Bewegungen in der Umgebung schnell wahrzunehmen, ist entscheidend für viele alltägliche Handlungen – vom Erkennen vorbeifahrender Fahrzeuge bis zum Auffangen fallender Gegenstände. Doch wie schnell sind wir tatsächlich in der Lage, bewegte Objekte bewusst wahrzunehmen? Und welche biologischen Mechanismen setzen dieser Geschwindigkeit Grenzen? Eine aktuelle Untersuchung hat nun einen faszinierenden Zusammenhang zwischen den Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen, genauer gesagt der Sakkaden, und dem Limit der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung offenbart. Diese Arbeit gewährt neue Einblicke in die enge Verzahnung von Wahrnehmung und Motorik und zeigt, dass die eigene Bewegung unseren Wahrnehmungshorizont maßgeblich bestimmt. Sakkaden – kleinste schnelle Augenbewegungen mit großer Wirkung Die Augen bewegen sich nicht kontinuierlich und ruhig, sondern in schnellen Sprüngen, sogenannten Sakkaden. Diese Bewegungen verschieben den Blickpunkt im Bruchteil einer Sekunde von einer Position zur nächsten, um neue Bilddetails auf der zentralen Netzhautregion, der Fovea, zu platzieren, wo die Sehschärfe am höchsten ist.

Sakkaden gehören zu den schnellsten und häufigsten Bewegungen, die der Mensch ausführt: Während eines wachen Tages führen wir zehntausende dieser Bewegungen aus. Beeindruckend ist dabei die Regelmäßigkeit, mit der diese Bewegungen ablaufen. Die sogenannte Hauptsequenz beschreibt ein Gesetz, das das Verhältnis von Amplitude (der Wegstrecke der Augenbewegung), Geschwindigkeit und Dauer einer Sakkade festlegt. Kurz gesagt: Je weiter das Auge in einem Sakkade-Sprung bewegt wird, desto schneller und länger dauert die Bewegung. Die retinalen Konsequenzen von Sakkaden: rasante Bewegungen auf der Netzhaut Jede Augenbewegung erzeugt eine entsprechende Bewegung des Bildes auf der Netzhaut.

Wenn das Auge sich beispielsweise nach rechts bewegt, verschiebt sich das Bild auf der Netzhaut nach links, und dies mit hohen Geschwindigkeiten. Diese rapiden Verschiebungen stellen das visuelle System vor große Herausforderungen: Obwohl das Bild faktisch schnell über die Netzhaut fliegt, nimmt unser Gehirn diese Bewegung während der Sakkade kaum bewusst wahr. Dieses Phänomen, bekannt als sakkadische Unterdrückung oder sakkadische Ausblendung, verhindert, dass wir eine verschwommene oder unruhige Welt erleben. Wahrnehmungsgrenzen bei Hochgeschwindigkeitsreizen entsprechen den Bewegungsmustern von Sakkaden Auf den ersten Blick mag es kontraintuitiv erscheinen, warum unser visuelles System diese intra-sakkadischen Bewegungen (schnelle Bewegungen des Bildes auf der Netzhaut aufgrund eigener Augenbewegungen) nicht bewusst wahrnimmt. Dennoch haben Forscher festgestellt, dass die Grenzen dessen, was wir während fixation überhaupt als Bewegung erkennen können, in engem Einklang mit der Hauptsequenz der Sakkaden stehen.

Konkret heißt das: Die Geschwindigkeit und Länge von Bewegungen, die wir noch bewusst wahrnehmen können, spiegeln nahezu exakt die Bewegungsgesetze wider, welche unsere Sakkaden bestimmen. Methodisch gelang die Untersuchung durch cleveres Experimentdesign. Anstelle tatsächlicher Sakkaden wurden bewegte visuelle Stimuli vor ruhendem Auge dargeboten, deren Bewegungen präzise an die Geschwindigkeiten und Wege realer Sakkaden angepasst waren. Dadurch konnten die Forscher ermitteln, welche Kombinationen von Geschwindigkeit, Bewegungsdauer und Amplitude ein Objekt noch als kontinuierliche Bewegung sichtbar machen, und wann die Bewegung für das Gehirn optisch „verschwimmt“ oder als sprunghafte Ortsänderung wahrgenommen wird. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Wahrnehmungsschwelle von Bewegungen proportional zur Hauptsequenz der Sakkaden stieg.

Bewegte Reize, die schneller als etwa die halbe Spitzen- oder Höchstgeschwindigkeit einer natürlichen Sakkade waren, wurden zunehmend unsichtbar. Ebenso verlangten größere Bewegungsamplituden längere Bewegungsdauern, damit die Bewegung bewusst wahrgenommen werden konnte. Diese Gesetzmäßigkeit, welche Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude miteinander verbindet, weist darauf hin, dass unser visuelles System seine Höchstleistung bei der Wahrnehmung bewegter Objekte entlang der gleichen Kinematik erbringt, die auch unsere Augenbewegungen begrenzt. Warum erkennt unser Wahrnehmungssystem diese Bewegungen nicht während natürlicher Sakkaden? Ein entscheidender Faktor für das Ausgeblendetsein von Bewegungen während Sakkaden sind statische Bildpunkte kurz vor und nach der Bewegung. Experimentell konnte gezeigt werden, dass die Sichtbarkeit der intra-sakkadischen Bewegung steigt, wenn die statischen Endpunkte der Bewegung entfernt oder verkürzt werden.

Dies deutet darauf hin, dass das visuelle System statische Szenen als Referenz nimmt, um Bewegungen auf der Netzhaut auszublenden – ein Prozess, der als Effekt des maskierenden Einflusses statischer Endpunkte sowie visueller Referenzen interpretiert werden kann. Eine weitere Erklärung für die Wahrnehmungsgrenze basiert auf den zeitlich begrenzten integrierenden Eigenschaften der frühen visuellen Verarbeitung. Das Gehirn verarbeitet visuelle Informationen über einen gewissen Zeitraum, wobei schnelle Bewegungen „ausgewaschen“ oder „verwischt“ werden. Die Kombination aus der Dauer der Stimulation an einem Ort, der Geschwindigkeit der Bewegung und der starken Aktivität durch statische Stimulation am Bewegungsende bestimmt, ob eine Bewegung als zusammenhängend wahrgenommen wird oder nicht. Individuelle Variabilität: Kinematik der Augenbewegungen als Schlüssel zur Wahrnehmung Die Hauptsequenz der Sakkaden ist zwar universell, doch sie weist durchaus individuelle Unterschiede und Abweichungen zwischen Bewegungsrichtungen auf.

Manche Menschen produzieren etwas schnellere oder langsamere Sakkaden, abhängig etwa von Alter, Trainingszustand oder neurologischen Besonderheiten. Die Forschung zeigte, dass individuelle Unterschiede in der Sakkadenkinematik eng mit individuellen Wahrnehmungsschwellen für schnelle Bewegung korrespondieren. Dabei war der Zusammenhang nur dann signifikant, wenn man die Netzhaut-Richtung berücksichtigte, also die entgegengesetzte Bewegungsrichtung der Sakkade, wie sie sich auf der Netzhaut abbildet. Dies unterstreicht den plausiblen Zusammenhang zwischen motorisch bedingten retinalen Bewegungen und Wahrnehmungsschwellen. Mechanistische Erklärung für das Zusammenwirken von Motorik und Wahrnehmung Wohin führen uns diese Befunde für unser Verständnis des Sehens? Erstens zeigt die Studie, dass Wahrnehmungsgrenzen nicht nur durch biophysikalische Grenzen der Sinnesorgane bestimmt werden, sondern auch maßgeblich durch die Bewegungen und die statistischen Eigenschaften jener Bewegungen, die das System zur Informationsaufnahme einsetzt.

Das bedeutet, unsere Sinne und unsere Bewegungen sind eng aufeinander abgestimmt. Zweitens reduziert sich die Notwendigkeit, komplexe neuralmotorische Vorhersagen – sogenannte corollary discharges – als einzige Erklärung für unterdrückte Wahrnehmungen während Sakkaden einzusetzen. Stattdessen kann die Eigenschaft, dass visuelle Reize, die von sakkaden-typischen Bewegungen herrühren, in einem bestimmten Geschwindigkeits- und Amplitudenbereich verschwinden, schon durch reine Reafferenzmechanismen und die zeitlich-räumliche Integration in frühen visuellen Kortex erklärt werden. Reafferenz bezeichnet dabei die sensorische Rückmeldung, die durch eigene Bewegungen entsteht. Weil diese Bewegungen charakteristische und regelmäßige kinetische Muster aufweisen, scheint das Gehirn diese sensorischen Konsequenzen bei der Wahrnehmung „herauszurechnen“ oder toleriert sie mit einer gewissen Reduzierung der Sensitivität, um Störungen durch eigene Bewegungen zu vermeiden.

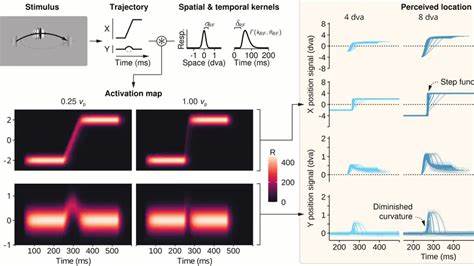

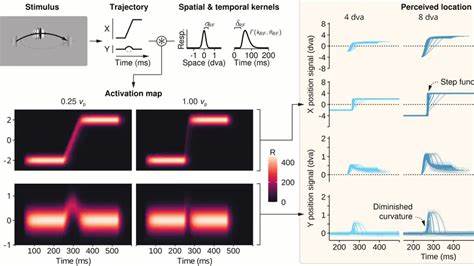

Dies erlaubt wiederum eine optimale Empfindlichkeit gegenüber wirklich externen schnellen Bewegungen außerhalb des eigenen Körpers. Ein Modell zur Erklärung der Sichtbarkeit von Bewegungen Mit einem einfachen Modell, das zeitliche und räumliche Filterung an früher visueller Umsetzungsstufe simuliert, ließen sich experimentelle Beobachtungen gut nachvollziehen. Es verdeutlicht, wie statische Endpunkte neben dem Signal der Bewegung selbst im neuronalen Aktivitätsmuster zusammenwirken und die bewusste Wahrnehmung von Bewegung beeinflussen. Bei hohen Bewegungs-geschwindigkeiten dominiert die Aktivität der statischen Reize, sodass der visuelle Eindruck von Bewegung verschwindet oder als abrupter Sprung empfunden wird. Das Modell unterstützt die Vorstellung, dass das Gehirn keine komplexen, präzisen Vorhersagen braucht, sondern sich eigenständig durch die kinematischen Eigenschaften und die natürliche zeitliche Dynamik der Sinnesverarbeitung ergibt, welche Bewegungsreize sichtbar bleiben und welche nicht.

Implikationen und zukünftige Richtungen Diese neue Erkenntnis bekräftigt die grundlegende Verknüpfung von Aktion und Wahrnehmung als integralen Bestandteil des sensorischen Erlebens. Es wird zunehmend deutlich, dass Wahrnehmung nicht passiv abläuft, sondern eng an motorisch erzeugte Sinneseingaben gebunden ist. Unter dieser Perspektive werden die Grenzen des Sehens nicht nur biophysikalisch oder neurophysiologisch bestimmt, sondern auch durch Bewegungsmuster, welche die Sinne immer wieder erzeugen. Für zukünftige Forschung ergeben sich aufregende Fragestellungen. Wie verallgemeinert sich diese Beziehung auf andere Sinne und andere Tierarten? Könnten beispielsweise schnellbewegte Tiere empfindlicher gegenüber schnellen Bewegungen sein? Oder hat ihre visuelle Wahrnehmung eigene gesetzmäßige Grenzen, die an ihre Bewegungsdynamik angepasst sind? Auch auf die Entwicklung der visuellen Wahrnehmung bei Säuglingen oder auf Veränderungen in neurologischen Erkrankungen könnten diese Erkenntnisse wichtige Hinweise liefern.