Die menschliche Wahrnehmung ist untrennbar mit Bewegung verbunden, insbesondere bei der visuellen Aufnahme von Informationen. Unsere Augen sind ständig in Bewegung, um Details aus der Umwelt zu erfassen. Dabei spielen sogenannte Sakkaden, die schnellen, ruckartigen Augenbewegungen, eine zentrale Rolle. Sie erlauben es, den Fokus rasch von einem Punkt zum nächsten zu verschieben, um das Blickfeld effektiv abzutasten. Doch wie beeinflussen diese Augenbewegungen die Grenzen dessen, was wir bei hohen Geschwindigkeiten visuell wahrnehmen können? Die jüngste Forschung zeigt, dass es eine gesetzmäßige Verbindung zwischen den Kinematiken der Augenbewegungen und den Wahrnehmungsgrenzen von schnellen Bewegungen gibt – eine Verbindung, die tief in den biophysischen und motorischen Abläufen des visuellen Systems verankert ist.

Der Begriff der „gesetzmäßigen Kinematik“ beschreibt dabei die präzisen, gut vorhersehbaren Beziehungen zwischen Merkmalen einer Sakkade, wie etwa deren Geschwindigkeit, Dauer und der Amplitude, also dem Ausmaß der Augenbewegung. Diese Beziehungen, allgemein als Main Sequence bekannt, sind seit Jahrzehnten empirisch nachgewiesen und gelten als universelles Prinzip in der Augenmotorik, das nicht nur beim Menschen, sondern auch bei anderen Tierarten beobachtet werden kann. Ein besonders faszinierender Aspekt dieser kinematischen Gesetze ist ihr Einfluss auf das, was unser Gehirn bei den sogenannten schnell auftretenden retinalen Bewegungen wahrnehmen kann. Bei einer Sakkade bewegt sich ein Objekt auf der Netzhaut ebenso schnell wie das Auge, nur in entgegengesetzter Richtung. Allerdings nehmen wir diese rasanten Bewegungen in der Regel gar nicht bewusst wahr, da das Gehirn sie aktiv ausblendet – ein Phänomen, das als sakkadische Ausblendung oder Sakkadische Unterdrückung bekannt ist.

Das Neuralnetzwerk ist also darauf optimiert, die für uns möglicherweise störenden Konsequenzen eigener Augenbewegungen zu ignorieren, um stabile und klare visuelle Wahrnehmungen zu gewährleisten. Die neue Forschung, die unter anderem von Martin Rolfs und Kollegen im Jahr 2025 veröffentlicht wurde, hat diesen Zusammenhang systematisch untersucht und eine Reihe von psychophysischen Experimenten durchgeführt. Dabei wurde die Sichtbarkeit schnell bewegter visueller Stimuli untersucht, die so gestaltet waren, dass ihre Geschwindigkeit, Dauer und der zurückgelegte Weg in Relation zu den sakkadischen Hauptsequenzparametern standen. Die Versuchsteilnehmer mussten trotz strikter Fixation Bewegungen des Stimulus erkennen oder deren Richtung bestimmen. Erstaunlicherweise stellte sich heraus, dass die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, ab der Bewegungen nicht mehr als kontinuierlich erkannt werden konnten, fast exakt der Main Sequence der Sakkaden entsprach.

Dies deutet darauf hin, dass die visuelle Sensitivität gegenüber hochgeschwindigen Bewegungen von den motorischen Charakteristika unserer Augenbewegungen mitbestimmt wird. Das heißt, das visuelle System adaptiert oder ist zumindest stark geformt von den Bewegungsmustern, die durch die eigenen Augen erzeugt werden. Die Bedeutung dieser Erkenntnis lässt sich an mehreren Punkten verdeutlichen. Zum einen erklärt sie, warum schnelle Bewegungen, die rein retinal durch eine eigene Sakkade vermittelt werden, bewusst ausgeblendet werden, während Bewegungen ähnlicher Geschwindigkeit, die nicht mit der Augenmotorik korrelieren, durchaus sichtbar bleiben. Zum anderen öffnet sie das Verständnis dafür, wie das Gehirn Motorik und Wahrnehmung eng miteinander verzahnt, sodass störende Eigenbewegungseffekte minimiert werden, ohne dabei die Wahrnehmung relevanter externer Bewegungen zu verlieren.

Die Experimente verwendeten dabei unter anderem Gabor-Patches, visuelle Reize mit einer speziellen wellenförmigen Struktur, die sich besonders gut zur Untersuchung von Bewegungswahrnehmung eignen. Indem diese Patches mit verschiedenen Geschwindigkeiten über definierte Strecken am Bildschirm bewegt wurden, konnte gezeigt werden, dass je nach Geschwindigkeit und Bewegungsausmaß der Stimulus entweder als flüssige Bewegung wahrgenommen wurde oder als diskontinuierlicher Sprung – ähnlich dem Erscheinungsbild von Bewegungen im Alltag, die wir durchaus bewusst erkennen können. Dieser Übergang von kontinuierlicher Wahrnehmung zu Wirklichkeitsverweigerung bei höheren Geschwindigkeiten korrelierte exakt mit der Hauptsequenz-Kinematik der Sakkaden. Dies bedeutete etwa, dass mit zunehmender Bewegungsamplitude auch höhere Geschwindigkeiten nötig sind, um die Bewegung des Stimulus zu verschleiern, was im Einklang mit den sächsischen Kinematikparametern steht. Zudem zeigten sich individuelle Unterschiede bei Teilnehmern, die mit den individuellen sächsischen Bewegungsmustern übereinstimmten – ein weiteres Indiz für die enge Verbindung zwischen motorischen und sensorischen Prozessen.

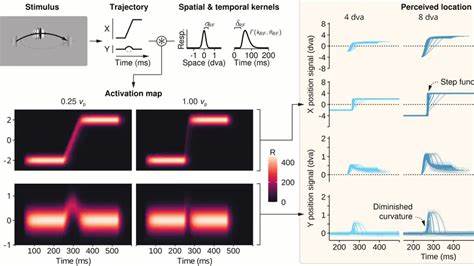

Ein weiteres wichtiges Resultat der Forschung war die Bedeutung statischer Endpunkte vor und nach einer Bewegung für die Wahrnehmung. Wenn eine Bewegung von einem stillstehenden Objekt eingeleitet oder beendet wurde, war die Bereitschaft, schnelle Bewegungen als kontinuierlich wahrzunehmen, deutlich geringer. Das passt zur alltäglichen Erfahrung, dass wir inmitten komplexer visueller Stabilität kurze Bewegungen weniger wahrnehmen, wenn sich das Umfeld nicht gleichzeitig stark verändert. Die Forscher entwickelten darüber hinaus ein einfaches Modell der frühen visuellen Verarbeitung, das die beobachteten Effekte qualitativ gut erklären konnte. Dieses Modell bediente sich zeichenspezifischer räumlicher und zeitlicher Filter und einem summativen Entscheidungsprozess, um den Nachweis einer Bewegung zu ermöglichen.

Besonders die zeitlichen Reaktionsprofile der visuellen Neuronen, die auf die Dauer statischer Stimuluspräsenz reagieren, stellten sich als Schlüssel heraus. Die Folge ist ein hemmender Effekt durch statische Endpunkte, der schnelle Bewegungen unterdrückt, ohne jedoch eine generelle Verringerung der Bewegungswahrnehmung zu bewirken. Die Zusammenführung von experimentellen Daten und Modellierung spricht für das Konzept, dass die visuellen Prozesse von einer lebenslangen Erfahrung mit den Eigenbewegungen des Auges geprägt sind. Denn der Mensch führt unzählige Sakkaden täglich aus, und das visuelle System hat sich offenbar darauf spezialisiert, die festen Zusammenhänge dieser Bewegungen in die Wahrnehmungsverarbeitung einzubinden, um einerseits Wahrnehmungsverzerrungen durch Eigenbewegungen zu vermeiden und andererseits maximale Sensitivität gegenüber realer Bewegung in der Umwelt zu erhalten. Die Implikationen dieser Forschung erstrecken sich weit über das Verständnis der visuellen Wahrnehmung hinaus.

Sie geben neue Impulse für die Neurophysiologie, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von reafferenten Signalen im Vergleich zu korollaren Abgabesignalen (Corollary Discharge). Letztere sind Kopien motorischer Befehle, die an sensorische Gehirnregionen gesendet werden, um vorherzusagen und zu kompensieren, welche sensorischen Veränderungen durch eigene Bewegungen entstehen. Während viele Theorien diesen Mechanismus als entscheidend für die Ausschaltung der saccadischen Aktion in der Wahrnehmung sehen, bieten die neuen Ergebnisse eine alternative, einfachere Erklärung – nämlich dass die Gesetze der Augenbewegungskinematik an sich ausreichend sind, um die Grenzen der Wahrnehmung zu bestimmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grenzen unserer Fähigkeit, schnelle Bewegungen visuell wahrzunehmen, stark von den motorischen Eigenschaften unserer eigenen Augenbewegungen geprägt sind. Das visuelle System ist eng mit dem oculomotorischen System verknüpft und nutzt die stabilen, gesetzmäßigen Bewegungsmuster, die es kennt, um eine effiziente und störungsfreie Wahrnehmung zu garantieren.

Dieses Zusammenwirken von Wahrnehmung und Aktion erklärt, warum schnelle Bildbewegungen auf der Netzhaut während Sakkaden meist unbewusst bleiben und trägt grundlegend zum Bild einer aktiven Wahrnehmung bei. Zukünftige Untersuchungen werden sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern ähnliche Gesetzmäßigkeiten andere sensorische Modalitäten und ihre aktiven Samplingbewegungen prägen. Ebenso könnte der Vergleich mit anderen Tierarten Aufschluss darüber geben, ob höhere Bewegungsgeschwindigkeiten der Augen mit einer verbesserten Wahrnehmung schneller Bewegungen einhergehen. Darüber hinaus könnten diese Erkenntnisse Auswirkungen auf klinische Fragestellungen haben, beispielsweise im Bereich neuropsychologischer Störungen, bei denen die Kopplung von visueller Wahrnehmung und Augenbewegung verändert ist. Die intensiven Verflechtungen von sensorischen und motorischen Systemen, wie sie an der Schnittstelle von saccadischer Kinematik und Bewegungswahrnehmung faszinierend sichtbar werden, zeigen die Komplexität und Eleganz biologischer Informationsverarbeitung.

Sie verdeutlichen, dass unser Wahrnehmungsapparat nicht passiv Bilder empfängt, sondern dynamisch, aktiv und maßgeschneidert an die Eigenheiten unseres Körpers arbeitet, um die Welt in einem bestmöglichen Licht zu erleben.