Die menschliche Atmung ist eine fundamentale Lebensfunktion, die wir unbewusst ausführen – doch hinter diesem scheinbar einfachen Vorgang verbirgt sich ein komplexes Zusammenspiel neurologischer Steuerungsmechanismen. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Atemmuster, die durch die Nasenatmung erzeugt werden, nicht nur individuell unterschiedlich sind, sondern auch stabile, einzigartige „Atemfingerabdrücke“ darstellen. Diese können sogar zur Identifikation von Personen herangezogen werden und bieten darüber hinaus aufschlussreiche Einblicke in physiologische, emotionale und kognitive Zustände. Die Entdeckung, dass Menschen individuelle Nasenatemmuster besitzen, revolutioniert unser Verständnis der Atmung. Während bisherige biometrische Verfahren vor allem auf Fingerabdruck, Iris oder Stimme setzten, eröffnet die Nasenatmung als einzigartiger Fingerabdruck ein neues Feld der persönlichen Identifikation.

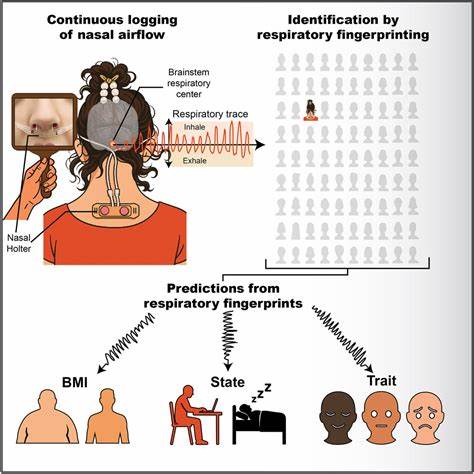

Ein neu entwickeltes, tragbares Messgerät konnte dabei Nasenluftströmungen an jedem Nasenloch einzeln über 24 Stunden mit hoher Präzision aufzeichnen. In Studien mit fast hundert gesunden Probanden wurde durch Analyse der Atmungsmuster eine Identifikationsgenauigkeit von annähernd 97 Prozent erreicht – beeindruckende Werte, die in etwa mit der Zuverlässigkeit der Stimmerkennung oder sogar darüber liegen. Die Atemmuster sind über Monate bis Jahre hinweg erstaunlich stabil. Das bedeutet, dass trotz alltäglicher Schwankungen im Verhalten oder Gesundheitszustand ein Persönlichkeitsabdruck anhand der Nasenatmung geschaffen werden kann. Dies macht die Nasenatmung besonders interessant für Anwendungen in der Biometrie, etwa zur sicheren Authentifizierung, aber auch für medizinische Diagnostik und Überwachung.

Hinter der Einzigartigkeit der Atemmuster stehen komplexe neuronale Netzwerke, die die Atmung kontrollieren. Das Gehirn koordiniert die Atmung nämlich nicht nur durch automatische Gehirnstammzentren wie den sogenannten Pre-Bötzinger-Komplex, sondern integriert auch sensorische Informationen aus der Umgebung und dem eigenen Körper. Dabei fließen Signale von chemosensorischen und mechanosensorischen Rezeptoren in Hirnstamm, das Zwischenhirn und verschiedene kortikale Areale ein. Die daraus resultierenden individuellen Atemmuster spiegeln folglich die einzigartige neuronale Steuerung jedes Einzelnen wider, inklusive deren emotionaler und kognitiver Zustände. Nicht nur die Identifikation ist möglich, aus den Messdaten lassen sich auch Rückschlüsse auf den physiologischen Status ziehen.

So korreliert beispielsweise die Nasenatemmuster mit dem Body-Mass-Index (BMI). Verschiedene Parameter wie das Atemvolumen und die Atemdauer zeigen signifikante Unterschiede je nach Körpergewicht. Das legt nahe, dass metabolische Anforderungen und der neural gesteuerte Atemrhythmus systematisch zusammenhängen. Auch der Einfluss psychischer Zustände wird durchschaubar. Die Langzeitmessungen ermöglichten das Vorhersagen individueller Werte von Angst, depressiven Verstimmungen und sogar Verhaltensmerkmalen anhand der Atemmuster.

Selbst gesunde Probanden ohne klinische Diagnose zeigen dabei deutliche respiratorische Unterschiede, die mit Fragebogenergebnissen zu diesen Bereichen korrelieren. So erhöht sich etwa bei erhöhten Depressionswerten die Atemfrequenz und ein längerer Exhaleschluss, während Personen mit höherer Angstneigung verkürzte Einatmungszeiten aufweisen. Diese Erkenntnisse könnten zukünftig eine nicht-invasive Überwachung psychischer Gesundheit bieten und bei der frühzeitigen Erkennung von Störungen helfen. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die Nasenzyklus-Analyse. Die Nasenlöcher wechseln sich im Luftdurchfluss in einem periodischen Muster ab, gesteuert durch autonome Nervensystemaktivitäten.

Die Flussasymmetrie zwischen dem linken und rechten Nasenloch korreliert ebenfalls mit physiologischen und kognitiven Parametern, was unterstreicht, wie tief verwoben die Nasenatmung mit der neuronalen Steuerung und emotionalen Regulation ist. Technologisch wurde diese Forschung durch die Entwicklung eines kompakten, leichten und tragbaren Messgeräts namens "Nasal Holter" möglich. Es misst den Luftstrom in jedem Nasenloch separat mit entsprechend sensiblen Drucksensoren. Dabei werden Luftstrom und Bewegungsdaten erfasst, die eine umfassende Analyse des Atemverhaltens ermöglichen. Die Messung erfolgt mit hoher zeitlicher Auflösung über lange Zeiträume, was bislang nicht möglich war.

Durch Datenanalyse mit fortschrittlichen Algorithmen, darunter neuronale Netzwerke und Zeitreihenanalysen, lässt sich die Atemcharakteristik präzise extrahieren und interpretieren. Diese neuen Möglichkeiten eröffnen vielfältige Anwendungsgebiete. In der Medizin könnten zuverlässige Atemfingerabdrücke in Zukunft die Überwachung von Atemwegserkrankungen, neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson oder psychischen Störungen unterstützen. Die nicht-invasive, kontinuierliche Messmethode erlaubt auch neue Forschungsansätze in der Neurowissenschaft, um besser zu verstehen, wie die Atmung mit Gehirnfunktionen zusammenhängt. Zudem besteht Potenzial für Sicherheits- und Authentifizierungsmaßnahmen.

Ähnlich wie Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung könnten Atemmuster als biometrisches Merkmal verwendet werden, das schwer fälschbar ist und einen hohen Datenschutz bietet. Da die Atmung automatisch und unbewusst abläuft, könnten so auch passive Identifikationssysteme entwickelt werden. Die Verbindung zwischen Nasenatmung und Gehirnaktivität ist zudem Gegenstand intensiver Untersuchungen. Studien zeigen, dass Nasenatmung die neuronale Erregbarkeit beeinflusst und sogar Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse steuert. Das Phase-locking der Atmung mit Hirnoscillationen scheint eine wichtige Rolle für kognitive Funktionen zu spielen.

Die individuelle Atemdynamik liefert somit einen Fensterblick auf neuronale Zustände, der je nach Stimmung oder Gesundheitslage variiert. Trotz der vielversprechenden Ergebnisse gibt es auch Herausforderungen. Die Messung über eine Nasensonde kann von den Probanden als störend empfunden werden und erfordert sorgfältige Anbringung, um Datenverluste zu vermeiden. Darüber hinaus ist die Genauigkeit der Volumenmessung durch die Sensorgrenzen limitiert, wenngleich die zeitlichen Elemente präzise erfasst werden. Forschungsarbeiten arbeiten daran, diese technischen Einschränkungen zu überwinden und die Tragekomfort sowie die Auflösung der Geräte weiter zu verbessern.

Nichtsdestotrotz sind die Erkenntnisse zu individuellen Atemmustern eine bedeutende Erweiterung biometrischer und medizinischer Forschung. Die Atemfingerabdrücke sind nicht nur exklusiv und stabil, sondern auch reich an Information bezüglich des Zustands von Körper und Geist. Sie repräsentieren somit eine innovative Schnittstelle zwischen Atmung, Neurowissenschaften und Gesundheitsanalyse. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nasenatmung weit über ihre klassische Rolle in der Atemphysiologie hinausgeht. Die präzise und langfristige Analyse der Nasenluftströmung schafft individuelle Profile, die zur persönlichen Identifizierung ebenso dienen wie zur Einschätzung von Gesundheits- und Gemütszuständen.

Dieses Feld trägt zur Entwicklung neuartiger diagnostischer Werkzeuge bei, die in Zukunft sowohl in der medizinischen Praxis als auch in Sicherheits- und Forschungsanwendungen von großem Wert sein können. Die Atmung als Spiegel einzigartiger neuronaler Muster ist somit ein spannendes neues Kapitel der personalisierten Medizin und der Biometrics.

![Can AMD match Nvidia in 2025 or 2026? [video]](/images/75761220-E909-45B9-8243-6DD8812D02BE)