In der heutigen vernetzten Welt gewinnt der Datenschutz zunehmend an Bedeutung. Insbesondere im Umgang mit Technologien wie dem Tor-Netzwerk, das Nutzern weltweit Anonymität ermöglicht, sind Sicherheit und vertrauenswürdige Systeme essenziell. Patela ist ein innovatives Projekt, das genau hier ansetzt und eine einzigartige Art von Serverinfrastruktur vorstellt: eine diskless, amnesische Umgebung, die als Grundlage für sichere, resistente und kontrollierte Tor-Knoten dient. Das Projekt wurde von Osservatorio Nessuno initiiert und zielt darauf ab, die Risiken zu minimieren, denen herkömmliche Tor-Infrastrukturen ausgesetzt sind. Im Folgenden erfahren Sie, wie Patela funktioniert, welche Herausforderungen es adressiert und welche technologischen Neuerungen es mitbringt.

Patela steht für eine „diskless“ oder datenträgerlose Infrastruktur, die in einem Kellerraum einer physischen Location betrieben wird – ein ungewöhnlicher, aber bewusst gewählter Standort, um maximale Kontrolle und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das Konzept basiert auf dem Verzicht auf lokale Speichermedien, wie Festplatten oder SSDs, die bei herkömmlichen Servern wichtige Daten permanent speichern und bei einer physischen Kompromittierung der Hardware Offensivmaterial für Angreifer darstellen können. Stattdessen booten die Patela-Server jedes Mal frisch von reproduzierbaren und signierten System-Images, die aus dem Netzwerk geladen werden. Dieser Ansatz schafft eine nahezu vollkommen amnesische Umgebung, die keinerlei Daten zwischen Neustarts konserviert. Die Motivation hinter diesem System ist tiefgründig und politisch zugleich.

Betreiber von Tor-Knoten sehen sich regelmäßig Angriffen und Repressionen vonseiten staatlicher Behörden ausgesetzt, die in der Vergangenheit mehrfach Hardware beschlagnahmt und analysiert haben. Dabei mangelt es oft an technischem Verständnis, was unter Umständen zu unrechtmäßigen oder wahllosen Maßnahmen gegen Knotenbetreiber führt. Patela wurde als Antwort darauf entwickelt, um ein robustes und manipulationssicheres Setup zu schaffen, das die Privatsphäre der Nutzer und Betreiber schützt und gleichzeitig die Infrastruktur vor physischen und cyberbezogenen Angriffen widerstandsfähig macht. Ein zentrales Element der Patela-Architektur ist das Konzept der Systemtransparenz. Dieses Prinzip, das auch von Projekten wie System Transparency gefördert wird, verlangt die lückenlose Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der verwendeten Systemimages.

Das bedeutet, dass jeder das Abbild des Betriebssystems oder der Serversoftware selbst von Quellcode aus exakt nachbauen kann. Dieses Verfahren garantiert, dass keine Hintertüren oder Manipulationen enthalten sind. Jede Version der Systemimages wird kryptografisch signiert und in einem öffentlichen Transparenzlog festgehalten. Somit ist die Integrität jederzeit überprüfbar und vertrauenswürdig. Ein technisch besonders anspruchsvoller Punkt ist das Booten der Server über sogenannte stboot-Technologie.

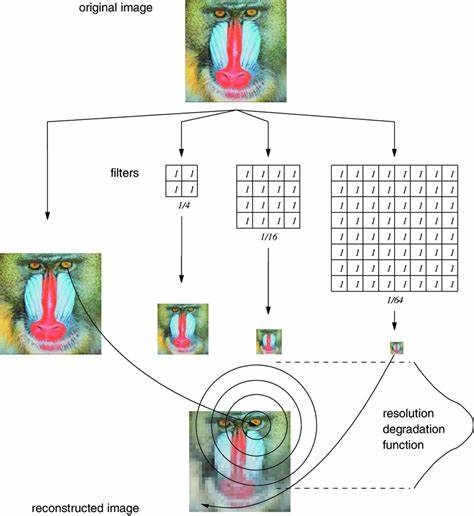

Dabei startet das System zunächst von einem minimalen lokalen Image, das nur die grundlegenden Funktionen enthält. Die weitere, komplexere Software wird anschließend von einem Remote-Server geladen, verifiziert und gestartet. Dieser Mechanismus erlaubt es, zentrale Images sicher zu verteilen, ohne physische Medien austauschen oder warten zu müssen. Zudem wird dadurch die Angriffsfläche für Manipulationen entscheidend reduziert. Weil die Server keine persistente Speicherung verwenden, stellt sich die Frage, wie notwendige Konfigurationsdaten und Schlüssel sicher verwaltet werden können.

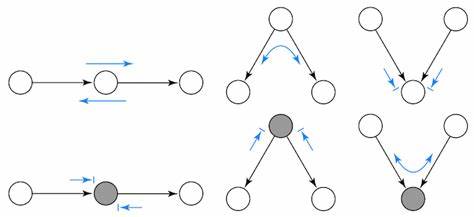

Patela löst dieses Problem mit einem selbst entwickelten Tool gleichen Namens, das auf einem Pull-basierten System beruht. Jeder Server lädt seine Konfiguration vom zentralen Konfigurationsserver herunter und hinterlegt sensible Daten, wie zum Beispiel die Identitätsschlüssel, verschlüsselt mit einem TPM (Trusted Platform Module) lokal. Diese verschlüsselten Daten werden anschließend zum Backup auf den Server hochgeladen, bleiben dort aber für Außenstehende unzugänglich, da sie nur vom originalen TPM entschlüsselt werden können. Das verhindert, dass ein Angreifer durch Kompromittierung des Konfigurationsservers oder durch Diebstahl der Hardware an schützenswerte Geheimnisse gelangt. Eine weitere wichtige Sicherheitskomponente ist der Einsatz von Mutual TLS (mTLS) für die Kommunikation zwischen Clients und Servern.

Während klassisches TLS nur den Server authentifiziert, erfolgt bei mTLS eine gegenseitige Authentifizierung beider Parteien. Dadurch entsteht eine sichere und vertrauenswürdige Verbindung, die den Datenaustausch vor Manipulationen schützt. Zusätzlich ermöglicht mTLS eine eindeutige Identifikation jedes Knotens in der Infrastruktur, was wiederum das Management erheblich erleichtert. Neben mTLS setzt Patela auch auf das innovative Biscuit-Authentifizierungssystem. Dieses tokenbasierte Verfahren ähnelt JWT (JSON Web Tokens) und hilft, wiederholte Authentifizierungsanfragen zu vermeiden, indem es eine zeitlich begrenzte, sichere Sitzung ermöglicht.

So wird die Kommunikation effizienter gestaltet, ohne die Sicherheit zu schwächen. Die Wahl der Programmiersprache Rust für die Entwicklung von Patela spiegelt ein modernes und zukunftsorientiertes Design wider. Rust überzeugt durch seine hohe Performance gepaart mit starken Sicherheitsmechanismen gegen häufige Programmierfehler wie Speicherlecks oder Datenrennen. Zudem erleichtert Rust das Cross-Compiling für verschiedene Hardwarearchitekturen wie x86_64 oder ARM64, die in energieeffizienten Mini-Servern wie dem Protectli zum Einsatz kommen. Das Ergebnis ist eine schlanke und robuste Software, die auf den ressourcenschwachen Maschinen zuverlässig läuft.

Für den Netzwerkbetrieb nutzt Patela fortschrittliche Linux-Werkzeuge wie nftables zur gezielten Steuerung sämtlicher Datenpakete, die von den jeweiligen Tor-Knoten ausgesendet werden. Damit lassen sich mehrere Tor-Relays mit unterschiedlichen IP-Adressen auf derselben Netzwerkschnittstelle betreiben, was eine effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen ermöglicht. Gleichzeitig werden so Sicherheitsmechanismen implementiert, die sicherstellen, dass jede Anwendung ausschließlich die vorgesehenen IP-Adressen verwendet. Patela wurde bereits erfolgreich in vier Exit Nodes eingesetzt, die alle auf einem einzigen Protectli-Server mit Coreboot laufen. Dieses Open-Source-BIOS ermöglicht tiefgreifende Kontrolle und Transparenz schon beim Systemstart – eine weitere Schicht im umfassenden Sicherheitskonzept.

Die Gesamtkapazität der Knoten liegt bei über einem Gigabit pro Sekunde, womit die Infrastruktur auch für produktive Einsätze geeignet ist. Trotz all der Fortschritte ist Patela kein abgeschlossenes Produkt, sondern vielmehr ein Anfangsstadium einer langfristigen Vision. Es gibt eine Reihe von geplanten Verbesserungen, darunter die Umstellung der Router-Hardware auf Open-Source-Systeme, sowohl am Internet-Austauschknoten in Mailand als auch im Rechenzentrum in Turin. Auch die Veröffentlichung eines eigenen Betriebssystems unter dem Namen Cantina-OS zur besseren Steuerung und Anpassbarkeit der Server wird angestrebt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Optimierung der Zertifikatsverwaltung.

Derzeit werden TLS-Zertifikate pro Instanz kompiliert und eingebettet, was den Updateprozess erschwert. Zukünftig soll auf einen gemeinsamen Zertifikatsspeicher umgestellt werden, bei dem die Authentifizierung via TPM unter Nutzung von Remote Attestation erfolgt. Letzteres stellt sicher, dass nur tatsächlich überprüfte und genehmigte Images auf den Servern laufen, was die Sicherheit nochmals erheblich steigert. Der gesamte Ansatz von Patela ist somit mehr als nur eine technische Innovation; er ist ein Beitrag zur Wahrung digitaler Freiheitsrechte und zur politisch motivierten Selbstbestimmung über eigene Server und Kommunikationskanäle. Die Entscheidung, Infrastruktur physisch zu kontrollieren, auf diskless Nodes und auf anspruchsvolle Kryptografie zu setzen, macht Patela zu einem Vorreiter in einem Umfeld, das immer stärker von Überwachung, Repression und Komplexität geprägt ist.

Der Betrieb eines solchen Netzwerks mag technisch herausfordernd sein, doch Osservatorio Nessuno zeigt mit Patela, dass es möglich ist, digitale Räume zu schaffen, die sowohl sicher als auch nachvollziehbar sind. Die Kombination aus Open-Source-Software, kryptografischer Transparenz, moderner Sicherheitshardware und innovativen Methoden zur Konfigurationsverwaltung eröffnet neue Wege für Projekte, die ähnlich kompromisslos und verantwortungsbewusst mit dem Schutz von Privatsphäre umgehen möchten. Für Nutzer und Unterstützer gleichermaßen bietet Patela nicht nur ein funktionales Konzept, sondern auch Inspiration, wie technische Infrastruktur als politisches Statement und als Werkzeug für gesellschaftliche Veränderung genutzt werden kann. Die Einladung, an der Entwicklung teilzuhaben oder sie finanziell oder materiell zu unterstützen, unterstreicht den gemeinnützigen und inklusiven Charakter des Projekts. Zusammenfassend zeigt Patela, dass die Zukunft von anonymen Netzwerken und insbesondere von Tor-Knoten nicht nur in Software liegt, sondern vor allem in einer ganzheitlichen Infrastrukturstrategie, die physischen Ort, Sicherheit, Transparenz und moderne Kryptotechnologien auf einzigartige Weise verbindet.

Diese amnesischen Server, die nach jedem Neustart ihrer Existenz ‚vergessen‘, setzen Maßstäbe für digitale Robustheit und sind ein Leuchtturmprojekt für Netzgemeinschaften weltweit.