In den letzten Jahren hat sich das Thema Vibe Coding zu einem viel diskutierten Trend in der Softwareentwickler-Community entwickelt. Besonders nachdem Andrej Karpathy diesen Begriff in einem Tweet prägte, verbreitete er sich rapide und wird heute häufig als revolutionärer Ansatz dargestellt, der die traditionelle Programmierung grundlegend verändern könnte. Dabei suggerieren viele Beiträge in sozialen Netzwerken wie LinkedIn und X, dass mit Vibe Coding – also dem Einsatz von KI-gestützten Coding Agents – jeder ohne Programmierkenntnisse in kürzester Zeit komplexe, qualitativ hochwertige Anwendungen erstellen könne. Doch wie realistisch ist diese Darstellung wirklich? Welche Grenzen gibt es, und in welchen Bereichen kann Vibe Coding tatsächlich seine Stärken ausspielen? Diese Fragen sollen im Folgenden eingehend beleuchtet werden. Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass der Begriff Vibe Coding durchaus euphorisch gemeint ist.

So sehr man sich auch wünschen mag, dass eine Katze mit ein paar Befehlen eine voll funktionsfähige Applikation ohne großen Aufwand entwickeln kann, entspricht dies aktuell nicht der Realität. Auch mit den heutigen großen Sprachmodellen (LLMs) ist die Programmierung komplexer Anwendungen keine Aufgabe, die in wenigen Minuten bewältigt werden kann. Der Weg zur einsetzbaren Software bleibt eine Herausforderung, die Zeit, Ausdauer und vor allem die Bereitschaft erfordert, sich in die Materie vertieft einzuarbeiten. Trotz dieser Einschränkung bietet Vibe Coding jedoch vielversprechende Möglichkeiten, gerade in spezifischen Anwendungsfällen. Ein zentrales Einsatzgebiet von Vibe Coding sind einfach aufgebaute Anwendungen, die keine komplexen Backend-Integrationen oder externe Dienste benötigen.

Programme wie Todo-Listen oder einfache Rechner ohne Authentifizierung, Zahlungsabwicklung oder Datenbankanbindung können mit entsprechender KI-Unterstützung in erstaunlich kurzer Zeit realisiert werden. Hier entfaltet die Technologie ihr volles Potenzial: Die Integration von standardisierten Funktionen und überschaubaren Logikpfaden ermöglicht es der KI, den Code schnell und korrekt zu erzeugen. Der Entwickler muss dabei jedoch weiterhin die Verantwortung übernehmen, das Ergebnis zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Wird die Aufgabe hingegen komplexer, etwa wenn es darum geht, mehrere Systeme miteinander zu verknüpfen oder speziellere Funktionen zu implementieren, kommt der menschliche Programmierer ins Spiel. Erfahrung und technisches Verständnis entscheiden hier maßgeblich über den Erfolg.

Die KI bleibt ein Werkzeug, das den Entwicklungsprozess beschleunigt, aber nicht vollständig ersetzt. Entwickler, die bereits Programmierkenntnisse besitzen, profitieren deutlich stärker von Vibe Coding. Sie können Hinweise geben, Fehlermeldungen interpretieren und durch gezieltes Prompting die Qualität der generierten Lösungen verbessern. Der Klassiker, sich blind auf die KI zu verlassen und sie eigenständig agieren zu lassen, endet häufig im Frust und zeitaufwendigen Fehlerbehebungen. Der Umgang mit der jeweiligen Programmiersprache und dem verwendeten Framework spielt eine ebenso wichtige Rolle.

Große Sprachmodelle beherrschen populäre Sprachen wie JavaScript und Python wesentlich besser als Nischen- oder proprietäre Sprachen. Frameworks wie React, Vite und Django werden von den Modellen sehr gut unterstützt, was den Einsatz in diesen Umgebungen erleichtert. Anders ist die Situation etwa bei Shopify Liquid, einer Sprache und Template-Engine, die speziell für Onlineshops entwickelt wurde. Trotz vieler Versuche kann die KI hier oft nur einfache Änderungen schlecht umsetzen – etwa das Verschieben einzelner Website-Abschnitte. Ein solches Ergebnis erinnert eher an die Betreuung eines unerfahrenen Praktikanten als an eine hochleistungsfähige Automatisierung.

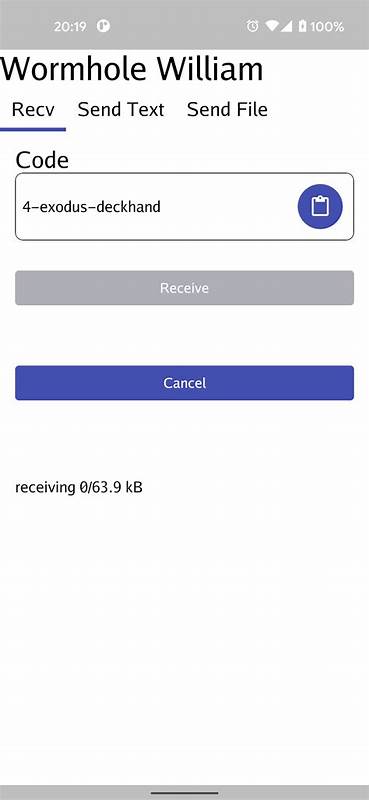

Ein aussagekräftiges Beispiel aus der Praxis schildert ein Entwickler, der als Backend-Experte mit Java und Python begonnen hatte und dank moderner Tools und KI-Unterstützung seinen Horizont auf Frontend-Technologien erweitern konnte. Beim Entwickeln einer App mit Next.js und Django stieß er jedoch auf ein hartnäckiges Problem: Die Daten auf der Benutzeroberfläche aktualisierten sich nicht, obwohl die API korrekte Werte lieferte. Erst durch das Studium der offiziellen Next.js-Dokumentation entdeckte er, dass ein Caching-Mechanismus die Ursache war.

Nachdem er dieses Wissen in die Prompts an den Coding Agent einfließen ließ, konnte dieser den Fehler beheben und den Frontend-Code anpassen. Solche Fälle verdeutlichen, dass menschliches Know-how und eine gewisse Ausbildung im jeweiligen Technologie-Stack unverzichtbar bleiben. Vibe Coding funktioniert am besten, wenn KI und Entwickler ihre Stärken kombinieren. Qualitätskontrolle und Überwachung der Veränderungen am Code sind weitere Schlüsselfaktoren beim Einsatz von KI-gestütztem Programmieren. Unkontrolliertes „Freilassen“ der KI, ohne Änderungen nachzuvollziehen, führt häufig zu ineffizientem oder sogar fehlerhaftem Code.

Das Einbauen von Tests und regelmäßiges Überprüfen hilft, die Kontrolle zu behalten und das Endprodukt qualitativ hochwertig zu halten. Diese bewährten Praktiken verlieren mit der Einführung neuer Technologien nicht ihre Bedeutung, im Gegenteil – sie werden noch wichtiger. Die Rolle des Entwicklers wandelt sich durch Vibe Coding. Zum einen ist es nötig, tiefere Kenntnisse über die Tools und Frameworks zu besitzen, mit denen man arbeitet. Zum anderen muss man die Fähigkeit entwickeln, Anforderungen und Lösungsideen präzise zu kommunizieren und die KI als eine Art digitalen Assistenten zu steuern.

Wer hierin Erfahrung sammelt, wird größere Entwicklungen schneller und mit höherer Qualität realisieren können. Andernfalls gleicht der Vorgang eher dem „Frustmanagement“ und dem mühsamen Erklären an jemandem, der teilnahmslos oder nur durch Zufall richtige Ergebnisse liefert. Ein weiterer interessanter Aspekt ist der Kontext von Solo-Entwicklern im Indie-Bereich. Für sie bietet Vibe Coding vor allem Vorteile in der Frontend-Entwicklung. Der Einsatz von LLMs und Coding Agents kann hier die Notwendigkeit verringern, große Teams zu bilden oder nach spezialisierten Frontend-Entwicklern zu suchen.

Damit wird das Programmieren zugänglicher und produktiver. Im Backend-Bereich hingegen besteht oft weiterhin der Wunsch, Aufgaben selbst zu erledigen, da hier die Komplexität und die Anforderungen an Sicherheit und Performance höher sind. Teamarbeit bleibt bei größeren Projekten unverzichtbar, weil das Delegieren und Übertragen von Verantwortung dann besser funktioniert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Vibe Coding eine interessante Ergänzung zu klassischen Programmiermethoden darstellt, die vielerorts Zeit und Aufwand sparen kann. Insbesondere für einfache Applikationen und Entwickler mit Vorerfahrung ist der Mehrwert spürbar.

Die Vorstellung, dass automatisierte Coding Agents komplette Projekte autonom und fehlerfrei umsetzen, entspricht jedoch nicht dem aktuellen Stand der Technik. Menschliches Wissen bleibt der entscheidende Faktor, um die Möglichkeiten dieser Technologie optimal auszuschöpfen. Wer bereit ist, sich auf den Lernprozess einzulassen, kann mit Vibe Coding seine Entwicklungserfahrung bereichern und in vielen Fällen schneller und effizienter zum Ziel gelangen. Die Zukunft der Programmierung wird vermutlich eine enge Verzahnung von menschlicher Kreativität, Erfahrung und künstlicher Intelligenz sein. Vibe Coding markiert hier einen ersten Schritt, der viele Türen öffnet, aber auch klar macht, dass Programmieren mehr bleibt als das bloße Aneinanderreihen von Codezeilen.

Es ist die Fähigkeit, Abläufe im Kopf zu visualisieren, Probleme zu analysieren und Lösungen maßgeschneidert zu entwickeln – Eigenschaften, die auch in einer Welt mit ausgeklügelten Coding Agents weiterhin unverzichtbar sind. Die Kunst wird darin bestehen, das Beste beider Welten intelligent zu verbinden.