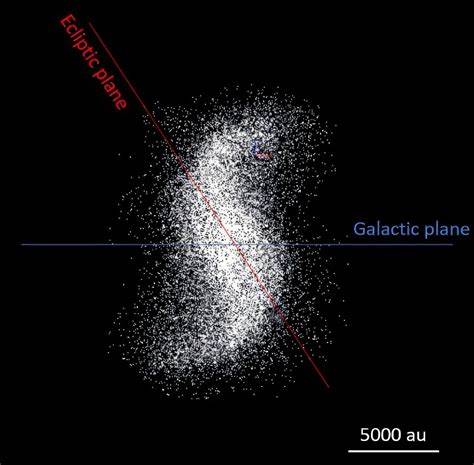

Die Oortsche Wolke ist eine der geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems und gilt als schier unerschöpfliche Quelle von Kometen, die das innere Sonnensystem erreichen. Vor kurzem rückte eine faszinierende Entdeckung in den Fokus der Astronomie: die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke. Diese neue Erkenntnis eröffnet völlig neue Perspektiven auf die Dynamik der äußeren Bereiche unseres Sonnensystems und könnte unser Verständnis von dessen Entstehung und Entwicklung grundlegend verändern. Die Oortsche Wolke befindet sich jenseits der äußersten Planeten unseres Sonnensystems und erstreckt sich über eine Distanz von mehreren tausend Astronomischen Einheiten (AE) bis hin zu möglicherweise zehntausenden AE. Sie wird in zwei Hauptbereiche unterteilt: die innere Oortsche Wolke, die näher an der Sonne liegt und durch eine dichtere Verteilung von Objekten gekennzeichnet ist, und die äußere Oortsche Wolke, die eine weitaus größere Ausdehnung besitzt, dafür aber nur lockerer mit kleinen Himmelskörpern besiedelt ist.

Die Objekte in der Oortschen Wolke bestehen meist aus Eis und Gestein und werden als Überbleibsel aus der Frühzeit des Sonnensystems betrachtet. Bis vor Kurzem wurde die Struktur der Oortschen Wolke als relativ gleichmäßig verteilt angenommen. Doch dank moderner Simulationen und neuer Beobachtungstechnologien hat sich dieses Bild erheblich gewandelt. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ließ Wissenschaftler über die Kräfte nachdenken, die eine solche Anordnung hervorrufen könnten. Diese Spiralstruktur ähnelt dabei in gewisser Weise den Spiralarmen, die wir von Galaxien kennen, wenn auch auf einer ganz anderen Skala und unter anderen physikalischen Bedingungen.

Die Ursachen für die Entstehung dieser Spiralstruktur sind Gegenstand intensiver Forschung und Prognosen. Ein möglicher Erklärungsansatz bezieht sich auf die gravitativen Einflüsse umliegender Sterne und die Bewegung der Sonne durch die Milchstraße. Die Sonne bewegt sich mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit durch die Galaxie, und dabei wirken verschiedenste gravitative Wechselwirkungen auf die fernsten Körper unseres Sonnensystems ein. Diese könnten Kollisionen und Anordnungen hervorrufen, die sich über Millionen von Jahren zu einer Spiralform entwickeln. Darüber hinaus könnte auch die Anwesenheit unbekannter massereicher Objekte in den äußeren Regionen des Sonnensystems – wie zum Beispiel hypothetische Planeten oder Zwergplaneten – zur Ausbildung dieser Spiralstruktur beitragen.

Einige Theorien sprechen von sogenannten „Planet Neun“, einem bisher unentdeckten neunten Planeten, der durch seine gravitativen Kräfte die Bahnbewegungen in der inneren Oortschen Wolke beeinflusst und dadurch spiralartige Muster formt. Die Spiralstruktur ist weit mehr als nur ein optisches Phänomen. Sie hat tiefgreifende Bedeutung für die Art und Weise, wie Kometen in das innere Sonnensystem gelangen. Die geänderte Verteilung der Objekte könnte erklären, warum manche langperiodische Kometen mit bestimmten Bahnparametern auftauchen. Ein besseres Verständnis der inneren Dynamik der Oortschen Wolke bietet deshalb auch wichtige Erkenntnisse für Prognosen und Beobachtungen im Bereich der Kometenforschung.

Die Entdeckung der Spiralstruktur wurde durch die Kombination ausgefeilter astronomischer Instrumente und Computersimulationen ermöglicht. Spezielle Teleskope, die auf die Infrarot- und Submillimeterstrahlung ausgerichtet sind, erlauben es, sehr schwache Lichtsignale aus dem fernen Sonnensystem zu empfangen. Parallel dazu helfen numerische Modelle dabei, die komplexen gravitativen Wechselwirkungen und deren Auswirkungen auf die Verteilung der Kleinkörper besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse haben auch eine wichtige Rolle im Kontext der planetaren Entstehungsgeschichte. Die Spiralstruktur und die Bewegungen innerhalb der Oortschen Wolke spiegeln Prozesse wider, die schon während der Frühphase unseres Sonnensystems stattfanden.

Die Verteilung der Materie und die gravitativen Einflüsse könnten somit entscheidende Hinweise darauf liefern, wie Kometen, Asteroiden und Planetenwandkörper sich formten und wie sie sich über die letzten Milliarden Jahre weiterentwickelten. Darüber hinaus eröffnet die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ungeahnte Chancen für zukünftige Forschung und Raumfahrtmissionen. Einerseits können Weltraumsonden, die in den kommenden Jahrzehnten in ferne Regionen unseres Sonnensystems vordringen, gezielter nach Kometen und Kleinplaneten suchen, die in dieser Spiralstruktur eingebettet sind. Andererseits kann die Erforschung dieser Substruktur dazu beitragen, Gefahrenpotenziale für die Erde besser einzuschätzen, etwa durch die Vorhersage kommender Kometenschwärme oder potentieller Einschläge. Die Beziehung der Oortschen Wolke zur galaktischen Umgebung ist eine weitere spannende Thematik, die sich durch die Spiralstruktur neu bewertet werden kann.

Neben den gravitativem Einflüssen der Milchstraße könnten auch kosmische Ereignisse wie nahe Supernova-Explosionen oder die Passage durch galaktische Staubwolken Auswirkungen auf die Struktur und Dynamik der Oortschen Wolke haben. Die Spiralform könnte somit als Indikator für vergangene Ereignisse in der galaktischen Nachbarschaft dienen. Ein weiterer Aspekt ist die Verknüpfung zwischen der Oortschen Wolke und anderen Populationen von Kleinkörpern im Sonnensystem, wie den Kuipergürtelobjekten oder den sogenannten Sednoiden. Die Beziehung und Übergänge zwischen diesen Regionen sind bisher nur unzureichend verstanden, könnten aber durch das neu entdeckte Spiralphänomen besser erforscht werden. So lässt sich etwa untersuchen, ob gewisse Objekte ihren Ursprung in der inneren Oortschen Wolke haben und durch gravitative Einflüsse in nahe Sonnenumgebungen gelenkt wurden.

Insgesamt stellt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke einen Paradigmenwechsel in der Erforschung der äußeren Sonnensystemregionen dar. Sie verdeutlicht, dass diese scheinbar ruhige und diffuse Umgebung in Wirklichkeit dynamisch und komplex ist. Durch weitere gezielte Beobachtungen, verbesserte Simulationen und zukünftige Missionen wird unser Bild von der Oortschen Wolke sicherlich noch differenzierter werden. Die Erforschung der Oortschen Wolke ist gleichzeitig eine Reise zu den Ursprüngen unseres Sonnensystems und bietet dabei Hoffnung, die Frage nach der Häufigkeit und Vielfalt von Lebensbedingungen im Universum besser beantworten zu können. Denn das Wissen über die Bausteine unseres Heimatsterns und die Mechanismen, die ihn umgeben, bilden eine wichtige Grundlage für das Verständnis kosmischer Prozesse im Allgemeinen.

Auch wenn noch viele Fragen offen bleiben, so zeigt sich doch eindrucksvoll, dass das Universum und ganz besonders unser Sonnensystem nicht statisch sind. Die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke ist ein beeindruckendes Beispiel für die fortwährende Bewegung und Veränderung, die alles um uns herum prägt. Die kommenden Jahre der Forschung dürften faszinierende Einblicke liefern und vielleicht bald noch weitere überraschende Strukturen in diesen entfernten Regionen enthüllen.