Die Entscheidung für eine Datenbanklösung ist für viele Unternehmen von zentraler Bedeutung, insbesondere wenn die Anforderungen an Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Datenverarbeitung immer komplexer werden. In diesem Kontext gewinnt die Migration von verteilten Datenbanksystemen wie CockroachDB hin zu klassischen relationalen Systemen wie PostgreSQL immer mehr an Relevanz. Die Erfahrungen von Motion, einem innovativen Unternehmen, das Anfang 2022 auf CockroachDB setzte und 2024 erfolgreich auf Postgres umstieg, zeigen eindrucksvoll die Vorteile und Herausforderungen dieses Prozesses. CockroachDB bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter naive horizontale Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und eine kompatible SQL-Schnittstelle. Besonders in Multi-Region-Setups, die durch Regelungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gefordert sein können, stellt CockroachDB für viele Unternehmen eine attraktive Lösung dar.

Dennoch zeigte sich bei Motion, dass diese Vorteile nicht immer den steigenden Anforderungen und Kosten gerecht werden, insbesondere wenn das Datenvolumen zunimmt und die Nutzung vorwiegend in einer einzigen Region mit vergleichsweise einfachen Transaktionsanfragen stattfindet. Ein zentraler Schmerzpunkt während der Nutzung von CockroachDB waren die Migrationsprozesse. Mit wachsendem Datenvolumen kam es häufig zu Timeout-Problemen bei Verwendung von Prisma, dem Object-Relational-Mapping-Tool (ORM), was zu längeren Ausfallzeiten und manuellen Eingriffen führte. Diese Schwierigkeiten bremsen nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern vermindern auch die Agilität bei der Weiterentwicklung der Datenbank. Dagegen hat PostgreSQL in vergleichbaren Migrationstests auf einer gleichgroßen Datengrundlage beeindruckende Performance gezeigt und erforderte nur Sekunden zur Anwendung von Schemaänderungen.

Das Problem der Migrations-Timeouts hatte auch negative Auswirkungen auf angrenzende Systeme wie ETL-Pipelines, die für den Datenabzug, die Transformation und das Laden in andere Systeme essentiell sind. Die verfügbare Unterstützung für CockroachDB über Tools wie Airbyte war 2024 noch in der Alpha-Phase und offenbarte technische Mängel wie Speicherlecks, was zu häufigen Unterbrechungen führte. Anders verhielt es sich mit PostgreSQL, das durch eine reiche Tool-Landschaft und bewährte Konnektoren ein deutlich stabileres und performanteres Umfeld für ETL-Prozesse bietet. Das Thema Abfragegeschwindigkeit stellte sich ebenfalls als kritisch heraus. Zwar konnte CockroachDB in einigen Fällen dank seiner optimierten Abfrageplaner schneller Ergebnisse liefern, doch in der Praxis überwogen Situationen, in denen die von Prisma generierten komplexen SQL-Statements mit zahlreichen Joins und Bedingungen PostgreSQL deutlich bessere Performance ermöglichten.

Die unvorhersehbare Optimierungsstrategie und die resultierenden Full Table Scans in Cockroach führten zu teilweise massiven Verzögerungen, die durch die verteilte Architektur zusätzlich verstärkt wurden. Neben den technischen Herausforderungen wirkte sich die Komplexität des Managements von CockroachDB auf die Entwickler und das operative Team aus. Das Abbrechen laufender Anfragen war umständlich und fehleranfällig, da hierfür ein Zugriff auf das CockroachDB-Admin-Interface nötig war. Die dadurch verursachte Verunsicherung führte zu vorsichtigem Umgang mit teuren Abfragen und teilweise zur Umgehung effizienterer Lösungen. Auch der Support erwies sich als weniger zufriedenstellend, da die Kommunikation über eine separate Plattform mit Wiederholungen der Problemdaten verbunden war und Reaktionszeiten oft mehrere Tage betrugen.

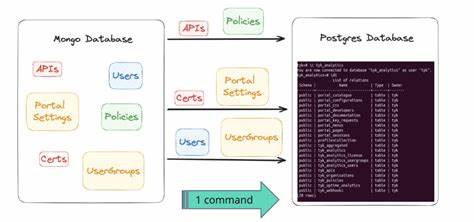

Hinzu kamen sensible Infrastrukturprobleme, die unter anderem mit Virtual Private Cloud (VPC)-Verbindungen zusammenhingen. Immer wieder traten Verbindungsprobleme auf, die sich spontan einstellten, ohne klare Ursache und Lösung, was die Entwickler zusätzlich belastete. Solche Probleme traten sowohl in produktiven als auch in Entwicklungsumgebungen auf und waren mit Postgres bisher unbekannt. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen entschied sich Motion für eine eigene Migrationsstrategie. Der Weg führte über das Auslagern großer Datenmengen in einzelne Dateien und parallele Verarbeitung mit einem eigens entwickelten Skript basierend auf der Programmiersprache Bun.

Dabei wurden die Daten aus CockroachDB extrahiert, in CSV-Formate transformiert und anschließend in PostgreSQL importiert. Eine der größten Herausforderungen war die unterschiedliche Byte-Codierung von JSON- und Array-Datentypen, die eine kundenspezifische Anpassung der Parsing-Pipeline nötig machte. Der eigentliche Umzug fand nachts statt, um die Ausfallzeit zu minimieren. Dank gezielter Planung und Bereitstellung leistungsfähiger Hardware konnte der Prozess in rund 15 Minuten durchgeführt werden. Insgesamt lag die Systemdowntime bei etwa einer Stunde, wobei ein sanfter Ramp-up der Systembelastung erfolgte, um Stabilität sicherzustellen.

Die Migration gelang ohne Datenverluste und führte unmittelbar zu signifikanten Verbesserungen in der Systemstabilität und Performance. Nach dem Wechsel zu PostgreSQL zeigte sich schnell ein Rückgang der aggregierten Anfrageverzögerungen um rund 33 Prozent. Mit Hilfe von Analysewerkzeugen wie PGAnalyze konnten weitere Engpässe in SQL-Abfragen erkannt und innerhalb kurzer Zeit behoben werden. Auch die Kostenstruktur profitierte vom Umstieg: Trotz großzügiger Ressourcenzuweisung waren die Betriebskosten deutlich geringer als zuvor bei CockroachDB, was langfristig Einsparungen von mehr als 110.000 US-Dollar pro Jahr ermöglichte.

Nicht zu vernachlässigen ist auch die dynamische und lebendige Community- und Toollandschaft rund um PostgreSQL, die Unternehmen wie Motion zeitnahen Zugang zu neuen Funktionen, Optimierungen und Support bietet. Das erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern ermöglicht auch eine bessere Skalierung zukünftiger Anforderungen. Zusammenfassend zeigt das Beispiel von Motion eindrucksvoll, dass trotz der offensichtlichen Vorteile von verteilten Datenbanksystemen wie CockroachDB klassische relationale Systeme wie Postgres für viele Anwendungsfälle eine effizientere und kostengünstigere Alternative darstellen können. Besonders bei einfachen, einregionalen Datenbankanforderungen und bei hohem Datenvolumen überzeugen Migrationserfahrung und Performance. Durch eine sorgsame Planung und die Nutzung moderner Technologien sowie individueller Lösungen lässt sich der Transition-Prozess erfolgreich gestalten, was Unternehmen sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile sichert.

Für Teams und Unternehmen, die einen ähnlichen Weg in Erwägung ziehen, ist es wichtig, frühzeitig die Kompatibilität von Datenformaten zu prüfen, Migrationstools zu evaluieren und entsprechende Infrastrukturressourcen bereitzustellen, um Ausfallzeiten minimal zu halten. Ein durchdachter Rollout mit Monitoring im Nachgang sorgt zudem dafür, dass potenzielle Korrekturen schnell vorgenommen werden können. Der Blick in die Zukunft zeigt zudem, dass die stetige Weiterentwicklung von Postgres und die Anpassung der damit verbundenen Ökosysteme den Wert von Migrationen in zunehmendem Maße steigern wird. Gerade für innovative, schnellwachsende Unternehmen bietet dies eine stabile und skalierbare Basis für nachhaltiges Wachstum und technische Exzellenz.