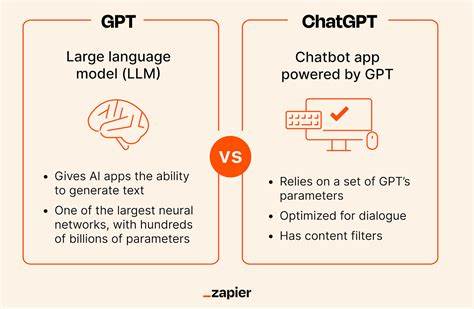

In den letzten Jahren haben KI-gesteuerte Sprachmodelle, auch als Large Language Models (LLMs) bekannt, einen enormen Einfluss auf die Art und Weise genommen, wie Menschen arbeiten, lernen und Probleme lösen. Ihre Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu unterstützen oder gar vollständig zu übernehmen, hat vor allem im Bereich der Softwareentwicklung, beim Schreiben von Texten und bei der Lösung von komplexen Fragestellungen die Effizienz vieler Nutzer deutlich gesteigert. Doch trotz dieser Fortschritte hat sich eine kritische Debatte entfacht: Machen diese Technologien uns womöglich kognitiv abhängig und oberflächlicher in unserem Denken? Oder können LLMs tatsächlich helfen, unsere Fähigkeiten zu erweitern und tiefes Lernen zu fördern? Die Antwort liegt irgendwo in der komplexen Balance zwischen Produktivität und tatsächlichem Verständnis, und es lohnt sich, diese Entwicklung genauer zu betrachten. Viele Anwender von LLMs berichten davon, dass sie für alltägliche Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails, das Lösen von Hausaufgaben oder sogar das Entwickeln einfacher Softwareprojekte immer stärker auf KI zurückgreifen. Der große Vorteil liegt natürlich in der Zeitersparnis und der schnellen Output-Erzeugung, die diese Technologien ermöglichen.

Etwas, das früher viele Stunden manueller Arbeit erforderte, kann in wenigen Minuten bewältigt werden. Doch ein Nebeneffekt ist, dass Nutzer dabei oft nicht mehr tief in die Materie eintauchen. Statt JavaScript selbst zu programmieren, lassen sie sich den Code vom Modell schreiben, ohne sich intensiver mit der Programmiersprache auseinanderzusetzen. Bei mathematischen Problemen suchen sie schneller die Lösung durch Abfragen bei der KI als durch eigenes Rechnen und Nachdenken. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass die Fähigkeiten zum Selbstdenken, Analysieren und Problemlösen teilweise verkümmern können.

Das Vertrauen in das Sprachmodell wird so schnell zur ersten Reaktion bei Herausforderungen, was die eigene Kreativität und das Erarbeiten neuer Lösungswege in den Hintergrund drängt. Die Reflexion und das bewusste Lernen durch Probleme dauern dadurch immer seltener an. Stattdessen übernimmt die KI einen Großteil der kognitiven Arbeit, und der Mensch wird mehr zum Koordinator dieser Modelle. Die Frage stellt sich, ob das tatsächlich degenerierend für das Gehirn ist oder vielmehr eine neue Form der Arbeit darstellt, in der Menschen ihre Energie auf strategische Übersichten und komplexe Entscheidungen konzentrieren, während die Detailarbeit automatisiert wird. Hier lohnt sich ein Blick in die Geschichte: Der Übergang von der manuellen Rechnerei hin zu Taschenrechnern hat ebenso viel Automatisierung bedeutet, doch niemand würde heute lernen, logarithmische Tabellen von Hand anzufertigen.

Dennoch bleibt das Verständnis für Mathematik eine Grundlage für komplexere Konzepte und Anwendungen. Im Gegensatz dazu besteht das aktuelle Risiko darin, dass die Fähigkeiten zur Programmentwicklung oder zum tiefen Denken nicht mehr in ausreichendem Maße aufgebaut werden, sodass man bei fortgeschrittener Arbeit an Grenzen stößt. Auch der Vergleich mit Navigation mittels GPS zeigt Parallelen: Der Verzicht auf das Erlernen von Orientierungssinn hat in der Praxis bislang kaum Nachteile gebracht, da GPS zuverlässig funktioniert. Allerdings ist die Navigation ein vergleichsweise begrenztes und isoliertes Skill-Set, während Softwareentwicklung und Problemlösung vielschichtiger sind und viele Denkfähigkeiten miteinander verknüpfen. Dadurch ist nicht davon auszugehen, dass der Verzicht auf echtes Lernen in solchen Bereichen ohne Folgen bleibt.

Der Umgang mit KI-Systemen erfordert deshalb eine bewusste und reflektierte Strategie, die einerseits die Vorteile der Produktivitätssteigerung nutzt, andererseits aber verhindert, dass elementare Kompetenzen verloren gehen. Für viele bedeutet das, einfache Routineaufgaben an die KI auszulagern, aber bei größeren Projekten oder neuartigen Fragestellungen wieder intensiver selbst zu arbeiten. Dabei können KI-Modelle als Tutor dienen, die Verständnisfragen beantworten und Hinweise geben, ohne das gesamte Problem zu lösen. So kann die Technologie als Lernverstärker fungieren, die das Nachdenken fördert statt es zu ersetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Bewusstsein für die langfristigen Folgen.

Wenn man sich ausschließlich auf LLMs verlässt, besteht die Gefahr, dass Denkfähigkeiten abnehmen und das eigenständige Erarbeiten von Neuem erschwert wird. Das wäre besonders in Technologie- und Wissenschaftsbranchen problematisch, in denen Innovation auf genau diesem tiefen Verständnis beruht. Die paradoxale Situation ist, dass KI zwar immer bessere Lösungen liefert, man als Lernender aber immer weniger in der Lage ist, diese nachzuvollziehen oder eigenständig weiterzuentwickeln. Die Balance zu finden, ist die große Herausforderung der aktuellen Zeit. Die Produktivität zu maximieren, führt kurzfristig zu beeindruckenden Ergebnissen, kann aber die Entwicklung von Fähigkeiten und die geistige Flexibilität beeinträchtigen.

Wer dagegen auf reines Lernen und tiefes Verstehen setzt, riskiert, den Anschluss zu verlieren, da der technologische Fortschritt sehr schnell voranschreitet. Nutzer sollten daher gezielt reflektieren, welche Fähigkeiten sie selbst erhalten und ausbauen möchten und bei welchen Aufgaben KI sinnvoll eingesetzt werden kann. Kritisch ist es, Zeit für Aufgaben zu reservieren, bei denen man ganz bewusst ohne KI arbeitet, um beispielsweise Schreiben, Problemlösen und Kreativität zu trainieren. Auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die unterschiedliche Ansätze vertreten und Feedback geben, ist wertvoll, um eigene Denkprozesse kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI-Sprachmodelle zweifelsohne immense Vorteile bieten und viele Prozesse effizienter gestalten.

Sie verändern aber auch die Art, wie Menschen lernen und arbeiten – mit Chancen und Risiken zugleich. Das Tempo der Entwicklung zwingt dazu, Entscheidungen bewusst zu treffen, eigene Kompetenzen zu bewahren und gezielt weiter auszubauen. Nur so bleibt die menschliche Kreativität und Innovationskraft in einer Welt erhalten, in der Künstliche Intelligenz immer stärker wird.