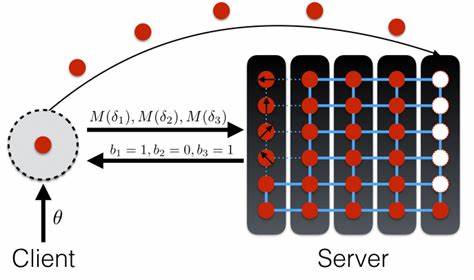

Die Quanteninformatik steht an der Schwelle zu einer Revolution, die das Potenzial hat, zahlreiche Bereiche von Wissenschaft und Technologie grundlegend zu verändern. Die universelle blinde und verifizierbare delegierte Quantenberechnung mit klassischen Clients ist ein wichtiges Konzept, das die Nutzung von Quantencomputern für Nutzer ermöglicht, die selbst keine Quantenhardware besitzen. Dabei wird sichergestellt, dass die Rechenaufgaben vertraulich bleiben und die Ergebnisse überprüfbar sind – ein Meilenstein in Sachen Sicherheit und Vertrauen bei der Quantenverarbeitung. Die Grundidee hinter diesem Ansatz ist es, dass ein klassischer Client, also ein Nutzer mit herkömmlicher Computertechnologie, komplexe Quantenberechnungen an einen Quanten-Computerdienst delegieren kann, ohne dabei die Kontrolle über die Daten oder die Berechnungsintegrität zu verlieren. Diese Delegation erfolgt blind, was bedeutet, dass der ausführende Quantencomputer keine Informationen über den konkreten Auftrag erhält.

Gleichzeitig ist das Verfahren verifizierbar, sodass der Client sicher sein kann, dass die berechneten Ergebnisse korrekt sind, ohne jede einzelne Rechenschritt überprüfen zu müssen. Diese Technologie adressiert ein zentrales Problem in der praktischen Anwendung von Quantencomputing: Die hohe Komplexität und Kosten der Hardware. Nur wenige Institutionen verfügen über leistungsfähige Quantencomputer, und deren Betrieb ist oftmals mit enormem technischem Aufwand verbunden. Ein klassischer Nutzer würde also darauf angewiesen sein, Computerdienste von Dritten zu nutzen, was wiederum Sicherheitsbedenken aufwirft. Die universelle blinde und verifizierbare Delegation ermöglicht einen vertrauenswürdigen Rahmen, in dem sensible Daten nicht preisgegeben und die Funktionsweise des Dienstes nicht durchschaut werden kann.

Einer der Kernaspekte dieser Technologie ist das Konzept der Blindheit im Sinne der Quantenberechnung, das sicherstellt, dass während der Ausführung keine Informationen über die zu lösende Aufgabe offengelegt werden. Die Quantenhardware agiert praktisch wie eine Blackbox, die die Befehle ausführt, ohne deren Inhalt zu verstehen. Dies entspricht einem Paradigma, das in klassischen Kryptographieansätzen oft als „Zero-Knowledge“ bezeichnet wird, überträgt es jedoch in die Welt der Quanteninformatik. Dadurch wird ein hohes Maß an Privatsphäre und Sicherheit gewährt. Neben der Blindheit spielt die Verifizierbarkeit eine ebenso wichtige Rolle.

In einer Umgebung, in der der klassischer Client keine Möglichkeit hat, die komplexen Quantenoperationen selbst durchzuführen, ist es entscheidend, dass Ergebnisse dennoch überprüft werden können. Moderne Protokolle verwenden hierfür fortgeschrittene mathematische Konstrukte und Quantenprotokolle, die es dem Nutzer erlauben, mit relativ geringem Aufwand die Korrektheit des Ergebnisses zu validieren, ohne die eigentliche Berechnung selbst nachvollziehen zu müssen. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften öffnet die Tür zu einer breiten Palette von Anwendungen. So könnten Unternehmen ihre sensiblen Daten durch klassische Geräte schützen und gleichzeitig die Vorteile der Quantenberechnung nutzen. Beispielsweise in der medizinischen Forschung, Logistikoptimierung oder Materialwissenschaft, wo komplexe Simulationen schnellere Lösungen bieten können, ohne dabei die Sicherheit der Informationen zu gefährden.

Weiterführend ist das „universelle“ Attribut von großer Bedeutung. Hierunter versteht man, dass die Methode nicht auf spezielle Rechenaufgaben oder Systeme limitiert ist, sondern eine breite Klasse von Quantenberechnungen abdeckt. Damit ist die Technologie flexibel und skalierbar, was essenziell ist für die zukünftige Integration in kommerzielle Systeme und in die Cloud-basierte Quanteninformatik. Die theoretischen Grundlagen, die diesen Fortschritt ermöglichen, beruhen auf der Kombination von Quanteninformationstheorie, Kryptographie und Algorithmik. Insbesondere die Nutzung von Quantenfehlerkorrekturmechanismen, Quanten-Teleportationsprotokollen und speziellen Verschlüsselungstechniken sorgt dafür, dass sowohl die Daten während der Übertragung als auch während der Berechnung geschützt bleiben.

Zugleich werden die Eigenschaften des Quantencomputers konstruktiv eingesetzt, um Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Eine Herausforderung, die in der Praxis noch gelöst werden muss, besteht darin, die Implementierung solcher Protokolle auf existierender Quantenhardware stabil und fehlerfrei zu gestalten. Quantencomputer sind noch anfällig gegenüber Umweltstörungen und Rauschsignalen, was die Fehleranfälligkeit erhöht. Fortschritte im Bereich der Quantenfehlerkorrektur und der robusten Protokollgestaltung sind daher essenziell, um diese Delegationsverfahren für den realen Einsatz zu qualifizieren. Interessanterweise fördert dieser Ansatz auch die Demokratisierung der Quanteninformatik.

Indem klassische Nutzer auf leistungsfähige Quantenressourcen zugreifen können, wird die Technologie breiter verfügbar, wodurch Forschungsinitiativen, Start-ups und Bildungseinrichtungen gleichermaßen profitieren können. Die Hürden für den Einstieg sinken signifikant, was das Innovationspotenzial massiv steigert. Auch aus der Perspektive der Datensicherheit stellt die universelle blind- und verifizierbare Lösungsstrategie einen Meilenstein dar. In Zeiten zunehmender Cyberangriffe und Datenschutzbedenken bietet dieses Verfahren einen Ansatz, bei dem nicht nur Daten verschlüsselt werden, sondern der gesamte Prozess der Berechnung selbst sicher gestaltet ist. Das schützt vor internen und externen Angriffen und stärkt somit das Vertrauen in ausgelagerte Quantencomputing-Dienstleistungen.