Die Welt der molekularen Elektronik steht vor einer fundamentalen Herausforderung: die Entwicklung von Materialien, die effizienten und stabilen Ladungstransport über lange Distanzen ermöglichen. Konventionelle organische makromolekulare Leiter stoßen dabei häufig an Grenzen wie geringe Leitfähigkeiten und eine exponentielle Abnahme des Ladungstransports mit zunehmender Molekülgröße. Ein neuer, bahnbrechender Ansatz basiert auf offenen-Mehrfachradikal-Donor-Akzeptor-Makromolekülen, welche eine bisher unerreichte Kombination aus hoher Mobilität, Stabilität und Leitfähigkeit bieten. Diese hochentwickelten molekularen Drähte überwinden herkömmliche Defizite und eröffnen neue Möglichkeiten für die nächste Generation von molekularen und nanoskaligen elektronischen Geräten. Die Grundlage für diese Entwicklung liegt in der einzigartigen elektronischen Struktur der offenen Mehrfachradikal-Donor-Akzeptor-Makromoleküle.

Durch eine Kombination aus stark alternierenden Donor- und Akzeptor-Einheiten, zum Beispiel über den 4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dithiophen (CPDT) als Donor und Thiadiazoloquinoxalin (TQ) als Akzeptor, entsteht eine ausgedehnte und hochgradig konjugierte π-Elektronenwolke. Diese Konjugation führt zu einer beträchtlichen Verringerung des Bandabstands und fördert die Ausbildung von offen-schaltigen, diradikalischen Zuständen, bei denen ungepaarte Elektronen über das Molekül verteilt sind. Der zentrale Vorteil dieser offenen-Mehrfachradikal-Strukturen besteht darin, dass sie resonanten Ladungstransport ermöglichen, bei dem die energienahen Molekülorbitale äußerst effektiv mit dem Fermi-Niveau der Elektroden in Einklang gebracht werden. Dieses Phänomen steht im Gegensatz zur üblichen, off-resonanten Tunneldominanz in organischen Molekülen, die auf eine schlechte energetische Kopplung und eingeschränkte Leitfähigkeit bei niedrigen Spannungen zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Resonanz können diese Makromoleküle Quasi-Metallverhalten zeigen, und zwar bei Längen von über 20 Nanometern – einem Maßstab, der in der molekularen Elektronik bisher als unerreichbar galt.

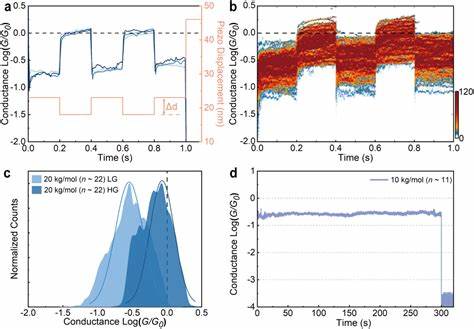

Experimentell bestätigt wurde dieses außergewöhnliche Verhalten durch Einzelmolekülmessungen mittels Rastertunnelmikroskop-Brechkontakt-Technik (STM-BJ). Dabei konnten Makromoleküle mit einem Wachstumsschritt von etwa zwei bis zweiundzwanzig Wiederholungseinheiten und einer daraus resultierenden Länge von bis zu knapp 20 Nanometern erfolgreich zwischen Goldkontakten geschaltet werden. Die dabei gemessenen Einzelmolekül-Leitfähigkeiten lagen bemerkenswerterweise nahe am sogenannten Leitfähigkeitsquantum (1 G0), welches das theoretische Maximum für Metallelektronenleiter darstellt. Besonders hervorzuheben ist, dass diese starken Leitfähigkeitswerte unter niedrigen Spannungseinflüssen und in Luft gemessen wurden, was auf eine hohe praktische Anwendbarkeit außerhalb kontrollierter Laborbedingungen hinweist. Neben der stabilen molekularen Struktur spielt die ausgeklügelte chemische Synthese eine herausragende Rolle.

Durch eine präzise Stille-Kupplung wurde eine kontrollierte Polymerisation erreicht, welche die Herstellung von End-funktionalisierten Makromolekülen mit exakt definierter Kettenlänge ermöglicht. Dies war essentiell, um systematisch den Einfluss der Molekülgröße auf die elektronische Eigenschaften und den Ladungstransport zu untersuchen. Die Endgruppenbindung an Goldelektroden wurde ebenfalls optimiert, um eine starke und stabile elektrische Kopplung zu gewährleisten. Die optischen Messungen ergaben eine progressive Verengung der Bandlücke mit zunehmender Kettenlänge sowie eine intensive Absorption im infraroten Bereich, was mit der zunehmenden π-Konjugation und dem Wachstum der diradikalischen Charakteristika korreliert. Zugleich belegten Elektronenspinresonanz-Messungen die Präsenz gut delokalisierter ungepaarter Spins, deren Interaktionen mit heteroatomaren Bauelementen minimal sind.

Auch temperaturabhängige Untersuchungen bestätigten eine äußerst geringe Energieaufspaltung zwischen niedrig- und hochspinigen Zuständen, was die thermodynamische Stabilität der hochgradigen diradikalischen Form begünstigt. Auf theoretischer Ebene wurden aufwendige Berechnungen mit Hilfe von Dichtefunktionaltheorie (DFT) und nichtgleichgewichts-Green'schen-Funktionalmethoden (NEGF) durchgeführt, welche das experimentelle Bild bestens widergeben. Die Simulationen zeigten eine signifikante Annäherung der an den Kanten lokalisierten α- und β-Einzelbesetzten Molekülorbitale, welche mit zunehmender Kettenlänge die wesentliche Grundlage für die resonante Ladungsleitung darstellen. Zudem suggerieren diese Modelle, dass die Quasi-Metallität nicht durch klassische Metallbindung sondern vielmehr durch eine topologische Eigenschaft der molekularen Ladungstransportpfade realisiert wird. Im Vergleich dazu zeigte ein geschlossen-schaler analoger Polymer eine konventionelle exponentielle Abnahme der Leitfähigkeit mit der Moleküllänge.

Ein weiteres faszinierendes Ergebnis ergibt sich aus der mechanischen Beeinflussung der Leitfähigkeit mittels variabler Tip-Substrathaltung in der STM-BJ-Messung. Durch wiederholtes Komprimieren und Entspannen der molecularen Brücke konnte eine reversible Veränderung der Leitfähigkeit erzielt werden, welche in komprimiertem Zustand sogar ein vollständiges Leitfähigkeitsquantum erreichte. Diese Beobachtung ist bezeichnend für Ballistik basierten Transport auf molekularer Ebene und unterstreicht die außerordentliche Planarität und strukturelle Stabilität des Makromoleküls. Lange Junction-Lebensdauern von mehr als 300 Sekunden wurden dabei realisiert, während herkömmliche molekulare Systeme oft nur Sekundenbruchteile stabil sind. Bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit dieser offenen-Mehrfachradikal-Makromoleküle im Vergleich mit anderen Spitzenreitern organischer π-konjugierter molekularer Leiter zeigt sich eindrucksvoll ihre Überlegenheit.

Sie übertreffen etablierte Systeme wie oligomeres Thiophen, polyanilinähnliche Emeraldines, kumulenartige Kabel und sogar Graphen-Nanoribbons hinsichtlich Leitfähigkeit und Langzeitstabilität. Dieser Erfolg beruht vor allem auf der überzeugenden Kombination aus extremer π-Konjugation, fein abgestimmtem Energieniveau und mutmaßlich geringer Rekombinations- und Störanfälligkeit durch das diradikalische Design. Die Implikationen für angewandte Technologien sind weitreichend und vielversprechend. Diese makromolekularen Drähte eignen sich ideal als miniaturisierte elektrische Verbindungen in molekularen Transistoren, für hochsensitive Sensoren, spintronische Bauelemente und sogar in der Quantentechnologie, wo langlebige, kohärente Ladungsträger essentiell sind. Zudem ermöglicht ihre robuste Luftbeständigkeit und Betrieb bei niedrigen Spannungen eine Integration in herkömmliche elektronische Architekturen ohne komplizierte Schutzmaßnahmen.

Zukünftige Forschungen könnten den Fokus auf die Integration dieser Makromoleküle in komplexe Schaltungsdesigns legen, sowie die Erforschung ihrer Wechselwirkungen mit verschiedenen Elektrodenmaterialien und Umgebungsbedingungen vertiefen. Ebenso versprechen Modifikationen der chemischen Struktur weitere Verbesserungen der elektronischen Eigenschaften sowie eine Erweiterung der funktionalen Vielfalt z.B. durch supramolekulare Organisation oder gezielte Einblicke in spinabhängige Transportmechanismen. Zusammenfassend markiert die Entdeckung und Charakterisierung langstreckiger, offener Mehrfachradikal-Donor-Akzeptor-Makromoleküle einen bahnbrechenden Fortschritt in der molekularen Elektronik.

Sie demonstrieren, dass organische molekulare Materialien nahezu metallische Leitfähigkeit über lange Distanz realisieren können, ohne dabei ihre chemische Stabilität einzubüßen. Dies legt den Grundstein für die Entwicklung effizienter, kleiner, umweltbeständiger und vielseitiger Bauelemente, welche die Grenzen der herkömmlichen Nanotechnologie sprengen und der Verwirklichung molekularer Schaltkreise und Quantenbauelemente einen entscheidenden Schritt näherkommen.