Die Welt der Videospiele steht an einem Wendepunkt. Nach Jahrzehnten, in denen die Entwicklung von AAA-Spielen vor allem durch den Wettstreit um immer realistischere Grafik und beeindruckendere visuelle Effekte bestimmt wurde, zeichnet sich eine neue Ära ab. Diffusionsmodelle, eine Technologie aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, gelten als die nächste große Innovation, die die Spielbranche fundamental verändern könnte. Dieser Wandel verspricht nicht nur eine Verschiebung der technischen Möglichkeiten, sondern auch eine Neudefinition von Spielgestaltung, Player-Erfahrung und wirtschaftlichen Modellen innerhalb der Industrie. In diesem Zusammenhang gewinnt die Diskussion um lokal verfügbare Tensor-Processing-Units (TPUs) auf Konsolen weiter an Bedeutung, da diese die notwendige Hardwarebasis für rechenintensive KI-Inferenz bieten.

Die bisherige Entwicklung von AAA-Titeln basierte hauptsächlich auf der Erhöhung der Rechenleistung, insbesondere durch leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs). Seit Jahrzehnten sahen Konsolengenerationen und High-End-PCs eine stetige Steigerung der Bildqualität, die für Spieler und Publisher gleichermaßen ein Verkaufsargument war. Doch diese Fortschritte nähern sich einem Plateau. Realistische Grafik und fotorealistische Darstellungen erhöhen sich zwar noch, jedoch lediglich in marginalen Schritten. Die Generationenunterschiede, wie sie einst zwischen PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 bestechen konnten, werden seltener und kleiner.

Für AAA-Studios, die auf beeindruckende Optik setzen, um hohe Budgets zu rechtfertigen und Konsolenhersteller, die mit besonderen Features werben, ist diese Entwicklung problematisch. Der visuelle Wettbewerb allein reicht nicht mehr aus, um neue Inhalte und Geräte zu verkaufen. Parallel zu diesem Umstand beobachten wir eine Demokratisierung der Spielentwicklung. Entwicklungswerkzeuge sind mittlerweile breiter zugänglich und leistungsfähiger als je zuvor. Dank Engines wie Unreal oder Unity können kleinere Teams bereits Grafikqualität liefern, die früher nur großen Studios vorbehalten war – oftmals mit 80 Prozent der Spitzenqualität.

Diese Entwicklung hat Einfluss auf das gesamte Ökosystem: Hochglanzgrafik wird von Konsumenten in dieser Form zunehmend als Standard verstanden, was die Einzigartigkeit und damit die wirtschaftliche Hebelwirkung reduziert. In der Folge sind große Produktionen, die allein auf visuelle Pracht setzen und komplexe, teure Inhalte bieten, finanziell riskanter geworden. Das führt zu einer Situation, in der selbst mit hohen Budgets produzierte AAA-Titel wie Concord oder Redfall nicht den erhofften Erfolg erzielen konnten, weil die Konsumenten zunehmend andere Faktoren und Erlebnisse bevorzugen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von Spielen mit hoher visueller Qualität. Hochglanzproduktionen können für viele Spieler leicht distanziert oder gar elitär wirken, insbesondere wenn im Hintergrund komplexe sozioökonomische Probleme und Kapitalismuskritik mitschwingen.

Spiele mit einem einfacheren, authentischeren Look wie Among Us, Vampire Survivors oder Slay the Spire haben sich als sehr erfolgreich erwiesen, da sie eine unmittelbare und glaubwürdige Spielerfahrung vermitteln. Diese Entwicklung zeigt eine Verschiebung in der Spielerpräferenz weg von reiner Optik hin zu Spielerlebnissen, die unmittelbarer, transparenter und oft auch experimenteller sind. Vor diesem Hintergrund ist die Frage berechtigt: Was wird die nächste technologische und kreative Grenze für AAA-Spiele sein, wenn die grafische Fidelity keine ausreichende Differenzierung mehr schaffen kann? Die Antwort liegt für viele Experten in der Nutzung von Diffusionsmodellen. Diese Form der künstlichen Intelligenz basiert darauf, Bilder, Videos und andere Medieninhalte durch stochastische Prozesse dynamisch zu generieren – ein Konzept, das sich fundamental von herkömmlichen Grafik-Engines unterscheidet. Bereits heute experimentieren Forscher und Entwickler mit Diffusionsmodellen in spielerischen Anwendungen.

Ein prominentes Beispiel ist GameNGen, eine von Google Research veröffentlichte Technologie, die beweist, dass ein Diffusionsmodell in der Lage ist, Spielszenen in Echtzeit zu generieren, ohne dass eine traditionelle Spiel-Engine dahintersteht. Das Modell empfängt Spielereingaben und erzeugt darauf basierend komplexe Bildfolgen, die echten Gameplay-Sequenzen täuschend ähnlich sehen. Das Erfolgsgeheimnis von GameNGen liegt dabei in der Nutzung einer lokalen TPU, die eine Verarbeitung mit 20 Bildern pro Sekunde erlaubt – ausreichend, um den Eindruck eines laufenden Spiels zu vermitteln. Diese Entwicklung ist nicht nur ein technischer Durchbruch, sondern stellt auch einen Paradigmenwechsel dar. Die Möglichkeit, Spielwelten, Charaktere und Umgebungen völlig flexibel anhand von KI-Modellen zu generieren, könnte die Produktionskosten für AAA-Spiele drastisch reduzieren und gleichzeitig den Grad an Personalisierung und Vielfalt für Spieler erhöhen.

Stellen Sie sich ein Spiel vor, das nicht nur standardisierte Karten oder Missionen anbietet, sondern unendlich viele Variationen, die auf individuelle Vorlieben abgestimmt sind, ohne dass Entwickler jeden einzelnen Frame manuell gestalten müssen. Solche Spiele könnten theoretisch unbegrenzt viele Welten enthalten, in denen Spieler nicht nur zeitlich begrenzte Inhalte erleben, sondern individuelle Abenteuer in komplett unterschiedlichen Settings. Ein GTA-ähnliches Spiel könnte zum Beispiel an jedem beliebigen Ort der Erde – schließlich mit maximaler visueller und erzählerischer Konsistenz – stattfinden. Lokale Modelle könnten Nutzer sogar ermutigen, selbst eigene Welten oder Geschichten zu generieren und mit anderen zu teilen. Diese Art von maßgeschneidertem Gameplay hebt nicht nur die Spielerbindung auf ein neues Level, sondern verändert auch grundlegend das Konzept der Spielentwicklung.

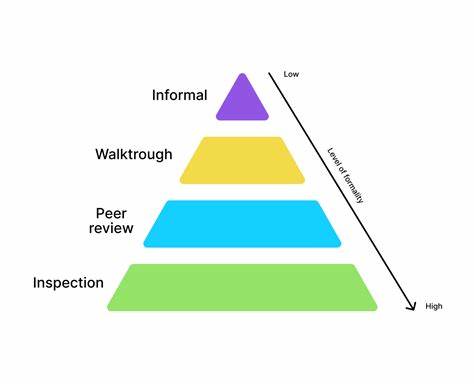

Natürlich ist die Umsetzung dieser Vision mit enormen Herausforderungen verknüpft. Diffusionsmodelle neigen von Natur aus zu Entropie – also zu einer Art instabiler und unvorhersehbarer Variation in der Bildausgabe. Für ein medienwirkungsreiches AAA-Spiel ist jedoch Kontinuität und Stabilität in der Darstellung unverzichtbar. Ein Spieler darf nicht das Gefühl haben, dass Szenen vor ihren Augen flackern oder unlogisch wechseln. Dies erfordert eine Vielzahl innovativer Ansätze, wie das „Einspeisen“ von Schleifen, die Koordination zwischen KI-Modellen und klassischen Spielelementen, sowie eine ausgeklügelte Nachbearbeitung der KI-generierten Inhalte, um eine kohärente Spielerfahrung zu gewährleisten.

Hier entstehen neue Tätigkeitsbereiche und Unternehmen, die sich auf das Fine-Tuning dieser Modelle spezialisieren. Werkzeuge zur Szeneerkennung, um wiederkehrende Objekte zu identifizieren und konsistent zu rendern, sowie Mechanismen zur Zwischenspeicherung und Editierung der KI-Ausgabe werden eine wichtige Rolle spielen. Ebenso ist die Entwicklung eines sogenannten „World Grammar“, also eines sprachlichen oder strukturellen Regelwerks, das als Grundlage für die generierte Spielwelt fungiert, ein wichtiger Schritt. Dies könnte ähnlich wie USD (Universal Scene Description) in Grafik-Pipelines als universelles Format dienen. Eine weitere technische Herausforderung ist die Erhaltung von Langzeitkohärenz in Spielen, die hunderte von Stunden dauern können.

Aktuelle Diffusionsmodelle sind meistens auf sehr kurze Zeithorizonte ausgelegt, deren Daten sich stetig verändern und kein langfristiges Gedächtnis aufweisen. Die Lösung liegt vermutlich in der Kombination von Diffusionsmodellen mit klassischen Simulationen oder sogar neuen Formen von KI-gestützten Umgebungsmodellen. Ökonomisch gesehen bietet der Einsatz von Diffusionsmodellen in AAA-Games eine große Chance. Da die Produktion hochdetaillierter Assets und Welten extrem kostspielig ist, verringert sich der Bedarf an Tausenden von Künstlern und Designern, die jede Szene manuell gestalten. Zwar ist die Entwicklung der KI-Engine und ihrer Infrastruktur selbst sehr aufwendig und teuer, doch durch die Modularität und Wiederverwendbarkeit eines einmal trainierten Modells kann das Verhältnis von Aufwand zu Ergebnis drastisch verbessert werden.

Premium-Spiele könnten sich dadurch neu definieren, indem sie qualitativ hochwertige und gleichzeitig außergewöhnlich vielfältige und personalisierte Inhalte bieten. Diese Entwicklung hat allerdings auch disruptive Effekte. Traditionelle AAA-Studios, die ihre Stärke in der detailverliebten, klassischen Spielekunst sehen und ausschließlich auf filmische Inszenierung setzen, könnten in den kommenden Jahren an Relevanz verlieren. Spiele, die primär als lineare Geschichten oder filmähnliche Werke konzipiert sind, eignen sich weniger für die dynamische, offene Gestaltung, die Diffusionsmodelle ermöglichen. Andere Genres hingegen, vor allem strategische und simulationslastige Titel, dürften länger ihre Nischen behaupten und florieren, da hier Präzision, Balance und Regelkomplexität im Vordergrund stehen – Aspekte, bei denen heutige KI-Lösungen noch Nachholbedarf haben.

Interessant ist auch, wie sich Spieldesign über kurz oder lang verändern wird. Statt sich streng an ein Genre zu halten, werden hybride, dynamisch skalierbare Spiele möglich, die sich während des Spiels verändern. So könnte ein Rennspiel spontaner Bestandteil einer Lebenssimulation werden, oder ein Strategiespiel Elemente eines Rollenspiels einbauen – alles generiert und orchestriert in Echtzeit durch diffusionsbasierte Modelle, die nahtlos ineinander übergehen. Die Grenzen zwischen einmal festen Spielwelten werden damit fließender als je zuvor. Neben Spielen selbst werden sich auch die Hardwarelandschaft und die Vertriebsmodelle wandeln.

Konsolenhersteller könnten künftig stärker als reine Hardwareanbieter auftreten und gleichzeitig als Plattform für lokal verfügbare TPUs agieren – spezialisierte Prozessoren, die für KI-Inferenz optimiert sind. Dadurch erhalten Entwickler Zugriff auf leistungsstarke Tools, die bislang nur in großen Rechenzentren verfügbar waren. Solche Konsolen könnten auch einen neuen Markt für Entwickler eröffnen, indem sie als allgemeine KI-Arbeitsstationen fungieren und somit Kreativität und Innovation auch jenseits von reinen Spielen fördern. Trotz aller Fortschritte werden die Anfangsphasen solcher diffusionbasierten Spiele tendenziell holprig wirken. Die KI-generierten Inhalte werden anfangs noch ungenau und unreif sein – vergleichbar mit den frühen Rendering- und Grafik-Experimentszenen früherer Konsolengenerationen.

Doch angesichts der rasanten Entwicklung von KI-Modellen, die in wenigen Jahren bereits enorme qualitative Sprünge gemacht haben, ist zu erwarten, dass die Technik schnell ausgereift und für den Massenmarkt tauglich wird. Ein wichtiger Aspekt bleibt die enge Zusammenarbeit von KI-Spezialisten, Spieleentwicklern und Künstlern, um kreative Visionen mit technologischen Möglichkeiten zu verbinden. Die Facetten dieses neuen AAA-Gameentwicklungs-Ökosystems werden vielfältig sein: Neue Middleware, neue Franchises und eine veränderte Rollenverteilung in der Branche zeichnen sich bereits ab. Studios, die bereit sind, in diesen KI-getriebenen Paradigmenwechsel zu investieren, könnten zu den Trends und Innovationstreibern der nächsten Jahrzehnte zählen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Diffusionsmodelle das Potenzial haben, die nächste Revolution in der AAA-Spielentwicklung einzuleiten.

Indem sie die Art und Weise verändern, wie Inhalte erzeugt werden, und dabei extreme Flexibilität und Personalisierbarkeit bieten, könnten sie den derzeitigen Stillstand im Bereich der Grafikqualität überwinden. Dies ist ein komplexes und kapitalintensives Unterfangen, jedoch bietet es die Chance auf ein völlig neues Spielererlebnis. Die bevorstehenden Jahre werden zeigen, welche Studios und Technologien diesen Wandel prägen und wie die zeitlos wichtige Frage, wie man spielerische Welten spannend und lebendig gestaltet, neu beantwortet wird.