In der heutigen Zeit wachsen Kinder in einer digitalisierten Welt auf, die sich stetig weiterentwickelt und immer neue Technologien hervorbringt. Die Digitalisierung prägt ihren Alltag, ihr Lernen, ihre sozialen Kontakte und letztlich auch ihre Entwicklung. Die Nutzung digitaler Medien ist für viele Kinder selbstverständlich geworden: schon im Grundschulalter verfügen fast neun von zehn Kindern über Internetzugang, und ein Großteil besitzt ein eigenes Smartphone. Der Zugang zu digitalen Geräten steigt mit dem Alter weiter an, so dass nahezu alle Jugendlichen über 15 Jahren zumindest ein internetfähiges Gerät zu Hause haben. Doch mit dieser Digitalisierung ergeben sich nicht nur vielfältige Chancen, sondern auch komplexe Herausforderungen für die Gesellschaft, Eltern, Pädagogen und die Kinder selbst.

Digitale Medien bieten immense Vorteile. Sie ermöglichen den Zugang zu Wissen und Informationen, unterstützen Lernprozesse und fördern Kreativität sowie Kommunikation. Kinder und Jugendliche können durch digitale Plattformen neue Interessen entdecken, soziale Kontakte pflegen und sich mit Gleichaltrigen weltweit austauschen. Vor allem in der schulischen und außerunterrichtlichen Bildung hat die Digitalisierung neue Unterrichtsmethoden und Lerninhalte hervorgebracht, die individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Virtual Reality eröffnen völlig neue Möglichkeiten, beispielsweise in der Medizin oder psychologischen Betreuung, und können so das Wohlbefinden junger Menschen deutlich verbessern.

Gleichzeitig bergen die digitalen Medien auch Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Problematische oder exzessive Nutzungsmuster, die sich in einer Art Suchtverhalten ausdrücken können, stellen eine ernsthafte Gefahr für die psychische und physische Gesundheit der Kinder dar. Forschungen zeigen, dass übermäßige Bildschirmzeit mit erhöhtem Risiko für Depressionen, Angststörungen und Schlafprobleme einhergehen kann. Besonders Mädchen scheinen von solchen Belastungen stärker betroffen zu sein. Neben der reinen Nutzungsdauer kommt es auch auf die Art der digitalen Aktivitäten an: Während soziale Medien einerseits soziale Vernetzung ermöglichen, begünstigen sie andererseits Vergleichsdruck, Cybermobbing und die Verbreitung von unrealistischen Schönheitsidealen, was das Selbstwertgefühl negativ beeinflussen kann.

Es ist zudem crucial, die Wechselwirkungen zwischen dem digitalen Verhalten der Kinder und ihrem familiären sowie sozialen Umfeld zu verstehen. Kinder, die bereits offline mit Belastungen wie familiären Konflikten, Vernachlässigung oder mangelnder sozialer Unterstützung konfrontiert sind, sind besonders anfällig für problematische Mediennutzung. Ebenso können Verhaltensauffälligkeiten oder geringe körperliche Aktivität offline die Risiken im digitalen Raum verstärken. Das bedeutet, dass digitale Risiken nie isoliert betrachtet werden sollten, sondern immer im Zusammenhang mit der gesamten Lebenssituation eines Kindes gesehen werden müssen. Neue technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz und Virtual Reality bringen weitere Chancen, aber auch neue Herausforderungen mit sich.

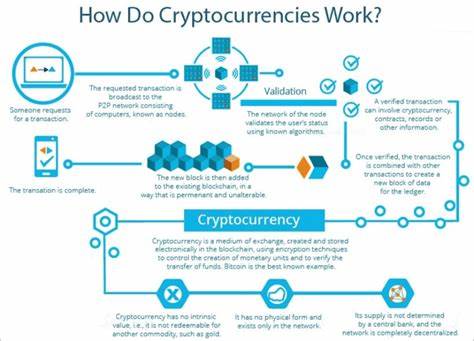

KI kann personalisierte Lernangebote schaffen oder helfen, medizinische Daten besser zu analysieren, wirft aber auch Fragen zum Datenschutz, zur Verzerrung von Informationen und zur Sicherheit von Kindern auf. Virtual Reality kann das Lernen und Therapien unterstützen, birgt jedoch Risiken wie Augenbelastung, Übelkeit oder eine mögliche Verwischung der Grenzen zwischen realen und virtuellen Erlebnissen, was besonders für jüngere Kinder geistige und kognitive Herausforderungen mit sich bringen kann. Der verantwortungsvolle Umgang mit solchen Technologien erfordert sichere technische Gestaltung, begrenzte Nutzungszeiten und eine enge pädagogische Begleitung. Um den vielfältigen Herausforderungen im digitalen Kindesalter wirksam begegnen zu können, ist ein umfassender gesellschaftlicher Ansatz notwendig. Regierungen, Bildungseinrichtungen, digitale Dienstleister, Familien und die Kinder selbst müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten, die sowohl Schutz bieten als auch die Chancen der Digitalisierung nutzen.

Die Politik hat mittlerweile in vielen OECD-Ländern begonnen, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Kinderschutz im Internet verbessern, die digitale Bildung fördern und den Umgang mit problematischen Inhalten und Cybermobbing erleichtern. Erfolgreiche Schutzkonzepte basieren auf einem Zusammenspiel aus effektiven gesetzlichen Regelungen, technischen Maßnahmen, der Vermittlung digitaler Kompetenzen und einer aktiven Einbindung der Kinder in diese Prozesse. Digitale Bildung spielt eine zentrale Rolle, um Kinder und Jugendliche zu befähigen, kompetent und sicher mit digitalen Medien umzugehen. Schulen und Lehrer sind hier wichtige Akteure, die den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Technologien vermitteln, Medienkompetenz stärken und aufgeklärte Nutzer heranbilden. Dabei geht es nicht nur um technische Fähigkeiten, sondern auch um die Vermittlung von Werten, Reflexionsfähigkeiten und kritischem Denken im Umgang mit digitalen Inhalten.

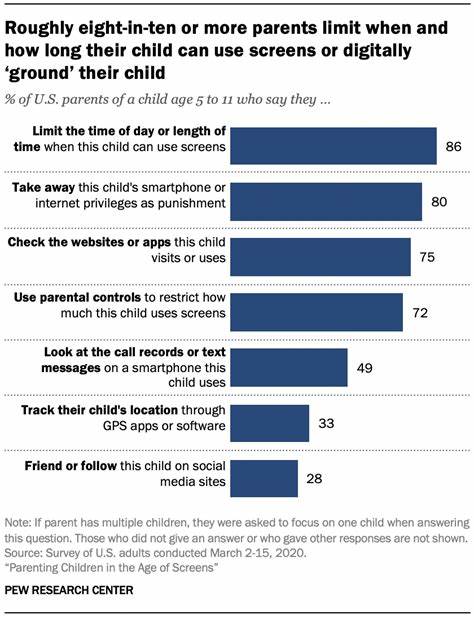

Eltern und Erziehende sind ebenso gefordert, den Medienkonsum ihrer Kinder zu begleiten, Orientierung zu geben und dabei eigene digitale Kompetenzen weiterzuentwickeln, um auf aktuelle Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Die Perspektive der Kinder muss bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Nur wenn ihre Sichtweisen, Bedürfnisse und Erfahrungen ernst genommen werden, können Unterstützungsangebote wirksam gestaltet und akzeptiert werden. Kinder sind keine passiven Nutzer, sondern aktive Gestalter ihrer digitalen Welt. Ihre Beteiligung bei der Entwicklung von Schutzmaßnahmen, Bildungsangeboten und Regelwerken stärkt nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern sorgt auch für realitätsnahe und nachhaltige Lösungen.

Eine der zentralen Forderungen ist die Verbesserung der Datenbasis zur Nutzung digitaler Medien durch Kinder und deren Auswirkungen auf deren Wohlbefinden. Um fundierte politische Entscheidungen treffen zu können, sind umfangreiche, qualitativ hochwertige und vergleichbare Daten notwendig. Dabei sollten nicht nur quantitative Aspekte wie Bildschirmzeit oder die Art der genutzten Anwendungen erfasst werden, sondern auch qualitative Analysen, die Einblick in die Wirkungen auf Gesundheit, soziale Beziehungen und psychische Stabilität geben. Langzeitstudien können darüber hinaus helfen, kausale Zusammenhänge zwischen digitaler Mediennutzung und Wohlbefinden besser zu verstehen. Insgesamt zeigt sich, dass das Aufwachsen von Kindern im digitalen Zeitalter eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist.

Die Digitalisierung bietet enorme Chancen zur Förderung von Bildung, sozialer Teilhabe und persönlicher Entwicklung. Zugleich müssen Risiken und Gefahren wirksam gemindert und Kindern ein sicherer und förderlicher Zugang zur digitalen Welt ermöglicht werden. Dies erfordert eine gemeinsame Anstrengung von Politik, Bildung, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Familien und nicht zuletzt von Kindern selbst. Ein ganzheitlicher, kindzentrierter und interdisziplinärer Ansatz kann dazu beitragen, dass Kinder in einer digitalen Gesellschaft nicht nur überleben, sondern gesund und glücklich aufwachsen und ihr volles Potenzial entfalten können.