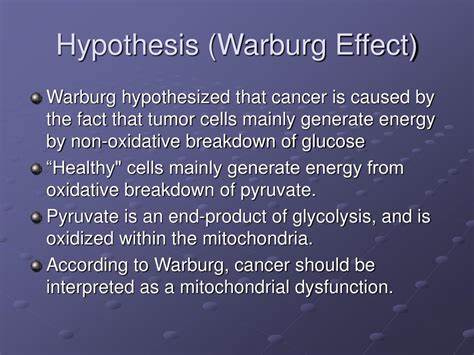

Die Erforschung der Krebsentstehung hat über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Theorien hervorgebracht, doch wenige haben so nachhaltigen Einfluss gehabt wie die Warburg-Hypothese. Diese Theorie, ursprünglich vom deutschen Biochemiker Otto Warburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formuliert, stellte die metabolischen Besonderheiten von Krebszellen in den Mittelpunkt der Krebsforschung. Die Warburg-Hypothese beschreibt, dass Krebszellen trotz ausreichenden Sauerstoffs eine verstärkte Umwandlung von Glukose in Laktat durchlaufen, ein Prozess, der als aerobe Glykolyse bekannt ist. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zum Energiestoffwechsel gesunder Zellen, die ihre Energie vorwiegend durch oxidative Phosphorylierung (OxPhos) in den Mitochondrien gewinnen.

Warburg stellte fest, dass Krebszellen weniger Sauerstoff konsumieren und stattdessen vermehrt Laktat produzieren. Er führte dies darauf zurück, dass die mitochondriale Atmung in Krebszellen chronisch eingeschränkt sei, wodurch sie zur Kompensation ihre Energiegewinnung vermehrt über Glykolyse und Laktatfermentation betreiben. Diese Schlussfolgerung legte nahe, dass eine mitochondrial bedingte Fehlfunktion die Ursache für Krebs sein könnte, anstatt primär genetischer Mutationen. In Warburgs Sichtweise sei der Mangel an effizienter OxPhos ein entscheidender Auslöser für das dysregulierte Zellwachstum. Im Laufe der Jahre wurde Warburgs Hypothese jedoch kritisch hinterfragt, insbesondere durch Wissenschaftler wie Sidney Weinhouse, der argumentierte, dass viele Krebszellen eine normale oder sogar hohe Sauerstoffaufnahme aufweisen.

Dies widersprach der Annahme einer generellen mitochondrialen Dysfunktion. Neue Forschungen zeigten, dass Sauerstoffverbrauch und Laktatproduktion keine verlässlichen Marker für die ATP-Produktion in Krebszellen sind. Darüber hinaus wurde entdeckt, dass Krebszellen ATP auch über alternative Mechanismen wie die mitochondriale Substratkettenphosphorylierung (mSLP) gewinnen können, besonders über glutaminabhängige Stoffwechselwege, was Warburgs ursprüngliche Sichtweise nicht berücksichtigte. Die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses hat sich aus der Warburg-Hypothese entwickelt und betrachtet Krebs als eine Erkrankung, die auf einer gestörten mitochondrialen Energieproduktion basiert. Laut dieser Theorie führt eine langanhaltende verminderte Effizienz der OxPhos in den Mitochondrien dazu, dass Krebszellen alternative Wege der ATP-Produktion verstärken, darunter die Substratkettenphosphorylierung im Cytosol und in den Mitochondrien.

Ein bedeutendes Merkmal dieser Dysfunktion sind neben erhöhtem Laktat auch die Anhäufung von Succinat, das im Glutaminabbauprozess entsteht und wichtige zelluläre Signalwege beeinflussen kann. Die strukturellen Veränderungen der Mitochondrien in Tumorzellen sind bemerkenswert. Elektronenmikroskopische Studien zeigen häufig deformierte, zahlreich vorhandene, aber funktionell eingeschränkte Mitochondrien mit abnormaler Cristae-Struktur. Zudem findet sich in Krebszellen häufig eine Ansammlung von Lipidtröpfchen im Cytoplasma. Diese Lipidtröpfchen sind kein Zeichen für eine gesteigerte Fettsäureoxidation, sondern resultieren vielmehr aus einer Blockade der Beta-Oxidation, die durch die mitochondriale Dysfunktion entsteht.

Lipidtröpfchen fungieren als Schutzmechanismen gegen oxidative Stresszustände und tragen zur Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase bei. Zentrale biochemische Parameter, die Warburg ursprünglich als Marker verwendet hat, wurden neu bewertet. So ist weder der Sauerstoffverbrauch noch die Menge an extrazellulärem Laktat ein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche ATP-Produktion in Tumorzellen. Aktuelle Studien nutzen komplexe Messmethoden, die ATP-Produktion direkt vergleichen und dabei unterschiedliche Quellen der Energiegewinnung berücksichtigen, darunter die mSLP. Diese Methode eröffnet ein differenzierteres Verständnis der Energieerzeugung in Krebszellen und zeigt, dass sowohl die Glykolyse als auch die mitochondriale Substratkettenphosphorylierung entscheidend für das Überleben und Proliferation von Tumorzellen sind.

Die mitochondriale Dysfunktion hat nicht nur Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel, sondern ist auch eng mit der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) verbunden. Erhöhte ROS-Werte können wiederum zu DNA-Schäden und genetischer Instabilität führen, die traditionell als Haupttreiber der Krebsentstehung betrachtet wurden. Aus Sicht der mitochondrialen Metabolischen Theorie sind diese genetischen Veränderungen jedoch eher eine Folge der mitochondrialen Dysfunktion und des damit einhergehenden oxidativen Stresses als die ursprüngliche Ursache. Diese neue Perspektive auf den Ursprung von Krebs hat wesentliche therapeutische Implikationen. Die Erkenntnis, dass Krebszellen auf eine Dysfunktion der Mitochondrien und eine gesteigerte Substratkettenphosphorylierung angewiesen sind, eröffnet alternative Strategien zur Behandlung.

Eine vielversprechende Vorgehensweise ist die sogenannte Ketogene Metabolische Therapie (KMT), welche die Energieversorgung von Krebszellen gezielt einschränkt, indem Glukose und glutaminhaltige Substrate limitiert und gleichzeitig Ketonkörper als alternative Energiequelle für normale Zellen gefördert werden. Ketone können von gesunden Zellen effektiv genutzt werden, Krebszellen hingegen sind oft unfähig, Ketone effizient zu metabolisieren, was ihre Proliferation einschränkt. Das therapeutische Konzept der „Press-Pulse“-Strategie zielt darauf ab, ständig den metabolischen Druck auf Krebszellen aufrechtzuerhalten („Press“) und dabei zeitlich begrenzte, gezielte Interventionen („Pulse“) durchzuführen, wie etwa die temporäre Einschränkung der Glutaminverfügbarkeit. Da Glutamin eine wichtige Rolle für das Immunsystem und andere gesunde Zellfunktionen spielt, kann eine permanente Einschränkung zu Nebenwirkungen führen; daher ist die pulsierte Blockade ein Mittelweg, um Krebszellen zu schwächen und Belastungen für den Organismus zu minimieren. Neben der diätetischen Intervention werden in der Erforschung auch Medikamente betrachtet, die gezielt den glutaminabhängigen Metabolismus oder die mitochondriale Funktion hemmen können.

Überraschenderweise haben einige Parasitenmedikamente, die Arzneimittelsicherheit und niedrige Kosten vereinen, das Potenzial, die metabolische Anpassungsfähigkeit von Krebszellen zu beeinträchtigen, da Parasiten und Krebszellen ähnliche metabolische Eigenschaften, insbesondere eine Abhängigkeit von SLP, aufweisen. Die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses stellt damit eine bemerkenswerte Verschiebung vom genetischen Paradigma dar, das Krebs primär als Folge von somatischen Mutationen betrachtet. Stattdessen werden mitochondriale Dysfunktionen als gemeinsame Ursache vieler Krebsarten erkannt, unabhängig von hormonellen, viralen, toxischen oder genetischen Auslösern. Die Theorie erklärt auch die Vielfalt der Krebsarten und ihre verschiedenen Eigenschaften durch ein gemeinsames metabolisches Merkmal – den langfristigen Verlust der OxPhos-Effizienz und die Kompensation durch alternative ATP-Quellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der mitochondrienvermittelten Signalwege, die Zellwachstum und Differenzierung steuern.

Hilfreich ist hierbei das Konzept des mitochondrialen protonenmotorischen Kraftsensors, der nicht nur die ATP-Produktion steuert, sondern auch Calcium-Signale reguliert, welche den Zellzyklus und die Zelldifferenzierung beeinflussen. Eine chronische Beeinträchtigung der mitochondrialen Funktion kann daher zu einem Verlust der differenzierten Zellzustände und zur Aktivierung von Proliferationsprogrammen führen. Beobachtungen zeigen, dass Krebs bei postmitotischen Zellen, wie Herzmuskel- und Nervenzellen, selten auftritt, was auf ihre begrenzte Fähigkeit zur langfristigen Substratkettenphosphorylierung hinweist. Im Gegensatz dazu besitzen Zellen, die sich leichter proliferieren können, oft einen besseren Zugriff auf alternative energetische Pfade, was die Anfälligkeit für die Krebsentstehung erhöht. Zusammengefasst bietet die mitochondriale Metabolische Theorie des Krebses eine integrierte Sicht auf die Krebsbiologie, die Stoffwechselstörungen und mitochondriale Fehlfunktionen als ursächliche Basis auffasst.

Diese Sichtweise ermöglicht es, Krebs nicht nur durch genetische, sondern auch durch metabolische Interventionen effektiv zu bekämpfen. Die therapeutische Betonung auf Stoffwechselmodulation, Ernährung und mitochondriale Gesundheit verspricht weniger toxische und nebenwirkungsarme Behandlungsmöglichkeiten, die in Zukunft die Krebstherapie revolutionieren könnten. Die Definition und Bezeichnung „Warburg-Effekt“ wurde über die Jahre häufig missverstanden und sollte differenziert betrachtet werden. Warburg selbst sah die aerobische Laktatfermentation als ein temporäres und variabel abhängiges Phänomen, während heutzutage häufig deren persistente Präsenz als identitätsstiftendes Merkmal von Tumorzellen gesehen wird. Der Begriff birgt daher die Gefahr von Fehlinterpretationen, weshalb moderne Forscher eher von erhöhter cytosolischer Substratkettenphosphorylierung sprechen, um den Mechanismus der Energieproduktion in Krebszellen präziser zu beschreiben.

Neben der Wissenschaftsgeschichte und den biologischen Fundamenten gewinnt auch die mitochondriale Metabolische Theorie zunehmend in klinischer Relevanz. Mehrere klinische Studien mit ketogenen Diäten, metabolischen Therapiekombinationen und Glutaminzielgerichteten Medikamenten zeigen ermutigende Ergebnisse, insbesondere bei aggressiven und schwer therapierbaren Tumoren. Diese Ansätze sind auch deshalb attraktiv, weil sie nicht nur auf Krebszellen abzielen, sondern auch gesunde Zellen schützen und deren mitochondriale Funktionen verbessern. Die Herausforderung für zukünftige Forschung und klinische Anwendung besteht darin, die komplexen Netzwerke aus Genetik, Epigenetik und Metabolismus weiter zu entwirren und die mitochondrialen Funktionen in den Mittelpunkt der Krebsdiagnostik und -therapie zu rücken. Fortschritte in der Mitochondrien-Bildgebung, Proteomik und metabolischer Profilierung tragen wesentlich dazu bei, dass diese Perspektive immer mehr Anerkennung findet.

Letztlich dient die mitochondriale Metabolische Theorie dazu, das „Onkologische Paradoxon“ zu lösen, das beschreibt, warum eine Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen zur gleichen Enderscheinung – Krebs – führen kann. Eine gemeinsame metabolische Basis unterstreicht, dass Krebs weniger eine rein genetische, sondern eine primär energetische Erkrankung ist. Dieses Verständnis ebnet den Weg für neue, effektivere und nachhaltigere Therapien, die der komplexen Natur von Krebs gerecht werden und das Leben von Millionen von Patienten weltweit verbessern können.