Die Welt der Kryptowährungen entstand aus einer revolutionären Idee: offene und transparente Technologie, die Freiheit von zentralen Institutionen ermöglicht. Open Source war von Anfang an ein Kernprinzip. Die Quellcodes von Projekten wie Bitcoin standen jedem frei zugänglich zur Verfügung, um überprüft, genutzt und verbessert zu werden. Diese Offenheit schuf Vertrauen, förderte Innovationen und ermöglichte eine lebendige Gemeinschaft, die aktiv an der Entwicklung beteiligt war. Doch mit zunehmender Kommerzialisierung und wachsendem Interesse institutioneller Investoren stehen diese Grundprinzipien heute auf dem Prüfstand.

Der ursprüngliche Geist der Kryptowelt ist untrennbar mit Dezentralisierung und Transparenz verbunden. Open Source bedeutet, dass jeder den Code einsehen, überprüfen und modifizieren kann. Dadurch werden Sicherheit und Vertrauen gestärkt, denn Schwachstellen können schneller entdeckt und behoben werden. Doch mit dem Wachstum des Marktes und der steigenden Konkurrenz tauchen auch Herausforderungen auf, die viele Projekte dazu veranlassen, ihren Quellcode zu schließen. Ein häufig genanntes Argument für Closed Source ist der Schutz innovativer Ideen und Designs.

Wenn der Code öffentlich einsehbar ist, besteht das Risiko, dass Wettbewerber den Code kopieren oder anpassen, wodurch der Wettbewerb verzerrt wird. Insbesondere im Bereich von DeFi (dezentrale Finanzanwendungen) sehen Entwickler oft, wie schnell ihre Protokolle geforkt werden. Dies führt dazu, dass manche Teams ihre Entwicklungen lieber intern halten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Doch die Entscheidung für geschlossenen Quellcode wirft erhebliche Bedenken auf. Kritiker sprechen von „Security through obscurity“ – Sicherheit durch Verbergen – was im Kontext der Kryptowährungen problematisch ist.

Anstatt Sicherheitslücken offen zu legen und zu beheben, werden diese verdeckt. Ohne öffentliche Prüfung kann Vertrauen schnell schwinden, denn Nutzer wissen nicht genau, ob der Code sicher ist oder potenzielle Hintertüren enthält. Das widerspricht dem Prinzip der Verifizierbarkeit, das Bitcoin und viele andere frühere Projekte auszeichnet. Ein aktuelles Beispiel für die Risiken geschlossener Entwicklung ist der Angriff auf die Solana-basierte Loopscale-Plattform. Das DeFi-Protokoll war ursprünglich geschlossen und erlitt wenige Wochen nach dem Start einen Verlust von 5,8 Millionen US-Dollar durch eine Schwachstelle im Code.

Ein Angreifer nutzte manipulierte Collateral-Parameter aus, um unterbesicherte Kredite aufzunehmen und das Funds abzuziehen. Obwohl die Gelder zum Glück teilweise zurückgegeben wurden, entstand eine erneute Debatte über die Sicherheit geschlossener Protokolle. Die Solana-Community, insbesondere Experten wie „Jordan“ von der Forschungsfirma Anza, kritisieren geschlossenen Quellcode als eine große Schwäche des Netzwerks. Sie argumentieren, dass Nutzer Teams blind vertrauen müssen, wenn sie keine Möglichkeit haben, den Code selbst zu überprüfen. Die DeFi-Landschaft auf Solana zeigt einen deutlichen Wandel: Während geschlossene Protokolle anfangs dominiert haben, ist inzwischen der Großteil des in DeFi gesperrten Kapitals – fast 90 Prozent – in offenen Open-Source-Protokollen gebunden.

Max Kaplan, CTO der Solana-Strategieberatung Sol Strategies, bekräftigt die Vorteile von Open Source: Auditiere und offene Codes schaffen ein Ökosystem, in dem viele Augen auf den Code schauen und Fehler schneller gefunden werden. Zudem fördern Bug-Bounty-Programme die Mitarbeit und das Engagement der Community. Verstecken von Codeblöcken bringt seiner Meinung nach keine echte Sicherheit, sondern nur trügerische Beruhigung. Neben technischen Aspekten stehen wirtschaftliche und regulatorische Gründe hinter der Verschiebung zu Closed Source. Unternehmen im Kryptobereich orientieren sich zunehmend an klassischen Firmenstrukturen.

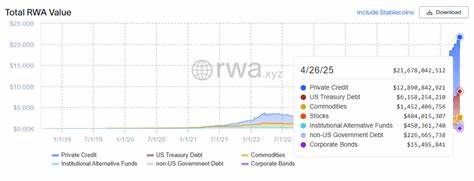

Die Aufnahme in das bestehende Finanzsystem steht im Mittelpunkt vieler Projekte. Banklizenzen werden beantragt, institutionelle Infrastrukturen aufgebaut und regulatorische Vorgaben eingehalten. Innerhalb dieses Rahmens gilt es, geistiges Eigentum zu schützen und das Vertrauen der traditionellen Finanzwelt zu gewinnen – was oft mit dem Verbergen von Quellcode einhergeht. Dieser Wandel zeigt deutlich: Krypto entwickelt sich von einer rebellischen Bewegung hin zu einem Teil des etablierten Systems. Das Aufgeben von Offenheit und Dezentralisierung wird dabei von manchen als unvermeidbarer Preis gesehen, um Skalierung und Massenakzeptanz zu erreichen.

Doch die Frage bleibt, ob dadurch nicht der Kern der Kryptowelt verloren geht. Ein Blick über die Blockchain hinaus zeigt Parallelen zur Künstlichen Intelligenz (KI). Anfang 2025 sorgte etwa Chinas Veröffentlichung des Open-Source-AI-Modells DeepSeek weltweit für Aufsehen. Es demonstrierte, wie offene Innovation bestehende Machtverhältnisse herausfordern kann. Gleichzeitig warnen Experten davor, dass offene KI ohne Sicherheitsmechanismen missbraucht werden kann – ähnlich wie bei Kryptowährungen, bei denen schlecht geprüfte Codes und Protokolle Risiken bergen.

Die Debatte offenbart einen fundamentalen Zielkonflikt: Offenheit erhöht Transparenz und potenziell Sicherheit, während geschlossener Quellcode Schutz vor Nachahmung oder Angriffen bieten kann. Mikko Ohtamaa, Gründer von Trading Strategies, betont jedoch, dass der Wert von Open Source – trotz der Mehrheit an Nutzern, die Code nicht verstehen – darin liegt, dass nur eine einzige ehrliche Person notwendig ist, um Sicherheitslücken zu erkennen und die Community zu warnen. Lizenzmodelle wie bei Uniswap v3 bieten Orientierungen, wie geistiges Eigentum geschützt und dennoch Transparenz gewahrt werden kann. Studien untermauern die Vorteile von Open Source in puncto Sicherheit. Eine Umfrage von Red Hat unter IT-Verantwortlichen zeigt, dass offene Software in Unternehmen als mindestens ebenso sicher angesehen wird wie proprietäre Lösungen.

Gerade im Bereich Blockchain und Kryptographie ist Transparenz unverzichtbar, da sie Vertrauen herstellt und eine echte Verifikation ermöglicht. Ohne diese Prinzipien droht ein Blockchain-System zu einem zentralisierten Modell zu verkommen, das seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Für die weitere Entwicklung der Kryptowelt ist deshalb entscheidend, wie diese Balance zwischen Offenheit und Schutz gefunden wird. Während Closed Source kurzfristige Vorteile im Wettbewerb bringen kann, birgt sie langfristig Risiken für das Vertrauen, das die gesamte Branche benötigt. Die Rückkehr zu einer offenen, gemeinschaftsgetriebenen Entwicklung könnte neue Impulse für Sicherheit, Innovation und dezentrale Werte geben.

Die Open-Source-Debatte ist somit kein rein technisches Problem, sondern eine Grundsatzentscheidung über die zukünftige Ausrichtung der Kryptowelt. Einerseits steht der Wunsch nach Innovation, Wettbewerbsvorteilen und Integration ins traditionelle System. Andererseits die Verpflichtung zu Transparenz, Dezentralisierung und Vertrauen – den Fundamenten, auf denen diese Technologie aufgebaut ist. Für Nutzer, Entwickler und Investoren bedeutet dies, wachsam zu sein und die Entwicklungen kritisch zu begleiten. Nur durch bewusste Entscheidungen und aktives Mitgestalten kann die Kryptowelt ihre Seele bewahren, auch wenn sich das Umfeld weiter verändert.

Offene Standards, regelmäßige Audits und eine engagierte Community sind Schlüssel, um die Vorteile von Blockchain-Technologien nachhaltig zu sichern. Letztlich steht hinter der Diskussion die Frage, ob Kryptowährungen weiterhin als Werkzeug der Freiheit und Unabhängigkeit verstanden werden, oder als ein weiteres Instrument in den Händen großer Konzerne und Institutionen. Die Antwort darauf wird maßgeblich das Gesicht der Branche in den kommenden Jahren prägen.