DNS-Load-Balancing ist ein oft missverstandenes Konzept in der IT-Welt. Häufig wird es als einfache und schnelle Lösung für Lastverteilung und Skalierungsprobleme gefeiert, doch die Realität ist wesentlich komplexer. Viele setzen DNS-Load-Balancing wie eine Art Zaubertrick ein und erwarten, dass dadurch Skalierungsprobleme wie von Geisterhand verschwinden. Dabei geht der Blick auf die Feinheiten und Einschränkungen dieser Technik oft verloren. DNS, das eigentlich als das Telefonbuch des Internets dient, ist mehr als nur eine Methode, um Namen in IP-Adressen aufzulösen.

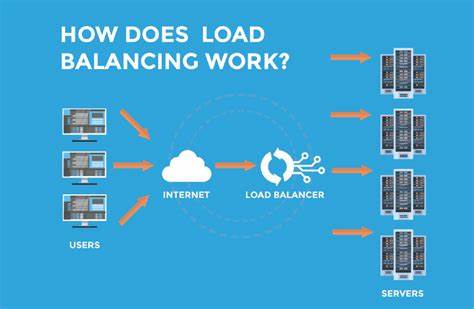

Im Kontext des Load Balancings werden mehrere IP-Adressen für eine Domäne hinterlegt, um die Last auf verschiedene Server zu verteilen und so Ausfälle einzelner Server abzufedern. Auf den ersten Blick erscheint diese Methode durch das sogenannte Round-Robin-Verfahren simpel: DNS-Server geben sequenziell unterschiedliche IP-Adressen aus, so dass Clients zufällig verschiedene Server erreichen. Doch genau hier beginnen die Tücken. DNS überprüft nicht, ob ein Server tatsächlich erreichbar oder leistungsfähig ist. Wenn ein Server ausfällt oder stark verlangsamt, verteilt DNS weiterhin seine IP-Adresse an die Clients.

Dadurch kann es vorkommen, dass Nutzer trotz eines fehlerhaften Servers diesen erreichen und Fehlermeldungen oder Verzögerungen erleben. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der häufig unterschätzt wird, ist die DNS-Cachingschicht. Sowohl DNS-Resolver als auch Clients speichern (cachen) die DNS-Antworten für eine bestimmte Zeitspanne, die durch den Time-to-Live (TTL) festgelegt wird. Während ein langer TTL-Wert die DNS-Anfragen minimiert und somit das Netzwerk entlastet, führt dieser dazu, dass Änderungen an der Serverstruktur oder fehlerhafte Server erst viel später erkannt werden. Kurz TTL-Werte ermöglichen schnelle Reaktionszeiten auf Serveränderungen, verursachen jedoch deutlich mehr DNS-Traffic und erhöhen die Last auf den DNS-Infrastrukturen.

Das richtige Gleichgewicht zu finden, gleicht oft einer Gratwanderung. Ein weiteres Problem zeigt sich bei der Gesundheitsüberwachung der Backend-Server. DNS allein bietet keine Überwachung, ob ein Server gerade verfügbar oder performant ist. Theoretisch könnten Monitoring-Systeme die fehlerhaften Server aus der DNS-Rotation entfernen, doch aufgrund von DNS-Propagation verzögern sich diese Änderungen im Internet um Minuten oder sogar Stunden. Folglich erreichen Anfragen weiterhin den ausgefallenen Server, was die Benutzererfahrung negativ beeinflusst.

Ein realitätsnahes Beispiel verdeutlicht die Herausforderungen: Ein Betreiber verteilt seine Webserver über verschiedene Cloud-Anbieter wie Hetzner, OVH und Scaleway, um sowohl Ausfallsicherheit als auch Lastverteilung zu gewährleisten. Die DNS-Antworten sind so konfiguriert, dass sie je nach Anfragenden unterschiedliche IP-Adressen liefern. Doch sobald einer der Server ausfällt, dauert es trotz externer Überwachung und sofortiger Entfernung der IP aus dem DNS-Eintrag eine gewisse Zeit, bis alle Benutzer das bemerken. Hinzu kommt, dass das Verhalten bei verschiedenen Fehlerarten unterschiedlich ist. Während Verbindungsabbrüche oder nicht erreichbare Ports dazu führen, dass Clients versuchen, eine andere IP zu verwenden, gilt das nicht für langsam antwortende Server oder HTTP-Fehler, die nicht unbedingt zum sofortigen Ausschluss dieser IP im DNS führen.

Die Folge sind inkonsistente Nutzererfahrungen und potenzielle Ausfallzeiten trotz angeblichem Lastenmanagement. Ein nicht zu vernachlässigender Punkt ist zudem die Tatsache, dass IP-Adressen bei DNS-Load-Balancing idealerweise stabil sein sollten. Häufig wechseln jedoch IP-Adressen, beispielsweise durch Neuzuweisungen im Cloud-Umfeld oder DHCP-Umgebungen. Dies kann zu erhöhtem Verwaltungsaufwand und Fehlkonfigurationen führen. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass DNS-Load-Balancing nur unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Lösung darstellt.

Es eignet sich besonders dann, wenn öffentliche IP-Adressen stabil sind und nicht direkt einem einzelnen Server zugeordnet werden, sondern vielmehr virtuelle IPs darstellen, die von mindestens zwei Load-Balancer-Servern gemeinsam betrieben werden. Neben diesen technischen Limitationen kommen auch externe Einflüsse hinzu, die kaum kontrollierbar sind. So können Probleme bei Internetdienstanbietern oder deren DNS-Resolver dazu führen, dass der gesamte Traffic plötzlich auf einen einzigen Server gelenkt wird, wodurch der erhoffte Lastausgleich entfällt und Systemüberlastungen entstehen. Die Konstellation wird weiter erschwert, wenn DNS-Resolver sich nicht an die TTL-Vorgaben halten oder ihre Cache-Zeiten willkürlich verlängern, was zu einer weiteren Verzögerung bei der Verteilung der Last führt. Die Kombination all dieser Faktoren macht DNS-Load-Balancing zu einer anspruchsvollen Technik, die nicht als alleinige Lösung für Verfügbarkeit und Skalierung betrachtet werden sollte.

Vielmehr ist es als ein Baustein unter vielen zu verstehen, der zusammen mit Infrastrukturüberwachung, Application Load Balancing und automatisierten Failover-Mechanismen zum Einsatz kommen muss. Wer DNS-Load-Balancing in sein Netzwerkdesign aufnehmen möchte, sollte daher bereit sein, kontinuierlich Serverzustände zu überwachen, seine DNS-Konfiguration sorgfältig zu pflegen und Strategien für einen schnellen Umgang mit Fehlerzuständen zu entwickeln. Nur so lassen sich die Nachteile der DNS-basierten Lastverteilung abmildern. Wichtig ist auch ein realistisches Erwartungsmanagement: DNS-Load-Balancing ist kein Allheilmittel und kann weder komplexe Lastspitzen vollständig abfangen noch die fein granularen Entscheidungen einer Anwendungsebene ersetzen. Betrachtet man die Technik als ergänzendes Werkzeug im Werkzeugkasten moderner Netzwerke, erhält sie ihren richtigen Stellenwert.

Die Arbeit mit DNS-Load-Balancing erfordert also Verständnis für die zugrundeliegenden Mechanismen und deren Grenzen. Es gilt, DNS, Cachingverhalten, Monitoring und konkrete Anwendungsfälle ganzheitlich zu betrachten. Nur mit diesem Wissen lassen sich strategisch sinnvolle Entscheidungen treffen und ein stabiler, performanter Netzwerkbetrieb sicherstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DNS-Load-Balancing zwar verlockend einfach wirkt, seine tatsächliche Umsetzung jedoch ebenso komplex und herausfordernd ist wie andere Load-Balancing-Verfahren. Es ist essenziell, die technischen Grenzen zu kennen und ergänzende Maßnahmen zu planen, um die Illusion der Einfachheit in eine verlässliche, nachhaltige Netzwerkarchitektur zu verwandeln.

Ohne gründliche Planung und Kontrolle kann DNS-Load-Balancing schnell zu unvorhersehbaren Problemen führen, die nicht nur die Performance, sondern auch die Verfügbarkeit von Diensten beeinträchtigen. Deshalb bleibt es wichtig, die Technik mit Respekt zu behandeln, aufmerksam zu beobachten und immer einen Plan B, C und D bereit zu halten. Denn im Netzwerkbetrieb gilt die Regel: Nichts ist garantiert, aber mit der richtigen Strategie lässt sich der Betrieb zuverlässig gestalten.