Licht und seine geheimnisvolle Natur fasziniert Wissenschaftler seit Jahrhunderten. Klassische Physik beschrieb Lichtwellen als elektromagnetische Wellen, deren Überlagerung verständlich macht, warum sich Interferenzmuster aus hellen und dunklen Streifen bei Experimenten wie dem Doppelspalt ergeben. Doch wie verhält sich Licht auf Quantenebene und vor allem, wie erklärt die Quantenmechanik klassische Interferenzerscheinungen, die scheinbar wellig sind, anhand von Teilchencharakteristika? Eine neue Theorie aus der Quantenoptik bringt nun frischen Wind in diese Debatte, indem sie helle und dunkle Zustände des Lichts als Ursprung klassischer Interferenzmuster identifiziert und so eine Brücke zwischen den Welten der klassischen Wellen und der Quantenpartikel schlägt. Traditionell wird in der klassischen Physik angenommen, dass destruktive Interferenz – das heißt, wenn sich elektromagnetische Wellen gegenseitig auslöschen – dazu führt, dass an bestimmten Stellen kein Licht mehr verfügbar ist, also auch keine Wechselwirkung mit Materie stattfinden kann. Doch die Quantenmechanik liefert ein anderes Bild.

Trotz eines durchschnittlich null werdenden elektrischen Feldes interagieren Photonen, die kleinsten Lichteinheiten, weiterhin mit Atomen oder anderen Materiesystemen, selbst an vermeintlich dunklen Flecken. Forscher der renommierten Bundesuniversität São Carlos, der ETH Zürich und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben sich zusammengetan, um diesen scheinbaren Widerspruch zu klären. Ihre Studie, veröffentlicht in Physical Review Letters, schlägt vor, dass das klassische Interferenzmuster auf sogenannten zwei-modalen Binomialzuständen des Lichts basiert. Diese Zustände bilden kollektive, verschränkte helle und dunkle Quantenzustände, die zum ersten Mal das Zusammenspiel klassischer Muster mit quantenmechanischen Eigenschaften umfassend erklären. Helle und dunkle Zustände sind dabei keine neuen Konzepte, sondern leiten sich gedanklich aus John Dickes Arbeit aus den 1950er Jahren ab, in der er helle und dunkle Zustände von Atomen beschrieb.

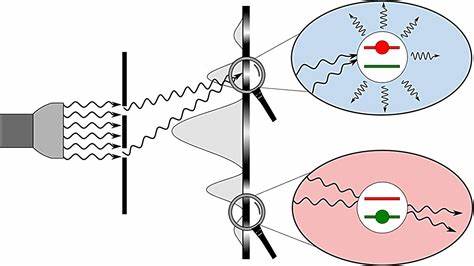

Der innovative Schritt der aktuellen Forscher liegt darin, diese Begriffe nicht nur auf Atome, sondern auf optische Modi anzuwenden, die null oder einen Photonenzustand einnehmen können. In diesem Szenario bezeichnet ein heller Zustand einen Lichtzustand, der in der Lage ist, ein Atom anzuregen, während ein dunkler Zustand zwar Photonen enthält, aufgrund destruktiver Interferenz aber die Anregung des Atoms verhindert. Gerhard Rempe, einer der leitenden Autoren, vergleicht die klassischen Konzepte der Lichtwelleninterferenz mit diesen quantenmechanischen Zuständen. Ein klassisches stehendes Lichtfeld, das aus zwei zueinander entgegengesetzten Lichtwellen besteht und regelmäßige Helligkeitsmuster erzeugt, wird in der neuen Theorie als eine Abfolge glänzender (heller) und unsichtbarer (dunkler) Photonen-Zustände beschrieben. Dieser Vergleich eröffnet eine bisher unbekannte Perspektive auf das Wesen von Licht und Interferenz.

Ein besonders verblüffendes Element dieses Modells ist die Existenz von Photonen in den dunklen Zuständen an Orten, an denen nach klassischer Vorstellung kein Licht vorhanden sein dürfte. Diese Photonen können mit herkömmlichen Detektoren nicht nachgewiesen werden, da sie nicht mit dem Atom oder Detektor koppeln. Dies unterstreicht die Erkenntnis, dass das Fehlen von Lichtintensität in einem klassischen Interferenzmuster nicht zwingend die Abwesenheit von Lichtteilchen bedeutet. Die experimentellen Arbeiten aus den späten 1990er Jahren, die sich mit dem sogenannten "which-path"-Gedankenexperiment im Doppelspalt beschäftigen, unterstützen diese theoretischen Vorhersagen. Hierbei wird untersucht, wie eine Messung des Weges eines Photons durch den Doppelspalt den Interferenzverlauf beeinflusst, ohne das Photon mit einem Impuls zu stoßen.

Die neue Theorie bietet eine Erklärung dafür, dass ein Beobachter der Weginformation den Photonen-Zustand von einem dunklen in einen hellen Zustand umwandeln kann, ohne den Weg direkt zu beeinflussen, wodurch das Interferenzmuster verschwindet. Diese entstehende Sichtweise einer quantenmechanischen Entzerrung klassischer Interferenzphänomene ist nicht nur elegant, sondern löst gleichzeitig ein altes physikalisches Dilemma, das von Größen wie Newton, Maxwell und Einstein geprägt wurde: Sind Licht und andere Teilchen eher Wellen oder Teilchen? Die helle/dunkle Zustandsbeschreibung verknüpft beide Welten in einem umfassenden Rahmen, der klassische Wellenphänomene als Resultat quantenmechanisch verschränkter Teilchenzustände interpretiert. Die Implikationen dieser Forschung gehen weit über die reine Lichtphysik hinaus. Sie eröffnen neue Möglichkeiten für die Untersuchung der Wechselwirkung von Materialteilchen mit Detektoren, die über optische Atome hinausgehen, wie beispielsweise Ionisationsgeräte oder Ablagerungsprozesse auf Oberflächen. Dadurch könnten experimentelle Ansätze entworfen werden, die die dunklen Zustände von Teilchen sichtbar machen und das Verständnis quantenmechanischer Prozesse in verschiedensten Systemen vertiefen.