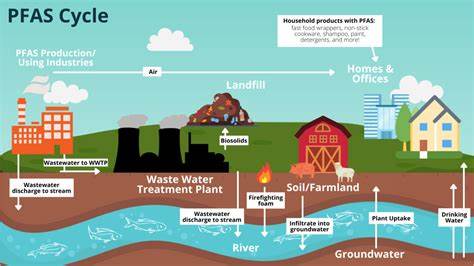

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, besser bekannt als PFAS oder „Forever Chemicals“, stellen eine der größten Herausforderungen für Umwelt- und Gesundheitsschutz dar. Diese Gruppe von Chemikalien ist wegen ihrer einzigartigen Eigenschaften weit verbreitet und gleichzeitig extrem beständig gegenüber chemischem Abbau, was ihnen den Spitznamen „Forever Chemicals“ eingebracht hat. Trotz der Dringlichkeit besteht Unsicherheit darüber, wie diese langlebigen Schadstoffe sicher beseitigt werden können. Eine häufig diskutierte Methode ist die Verbrennung, doch diese birgt zahlreiche Risiken, die bislang nicht ausreichend erforscht oder reguliert sind. Während der Umgang mit PFAS durch Wasserfilterung und Reduktion des Eintrags in Umweltmedien im Fokus der Öffentlichkeit steht, wird das Thema der Luftemissionen und insbesondere der Folgen der Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen oft übersehen.

Dies ist problematisch, da viele Gemeinden und Industrien PFAS-haltige Abfälle durch Verbrennung entsorgen, ohne die genauen Auswirkungen vollständig zu kennen. Die chemische Widerstandsfähigkeit von PFAS beruht auf der starken Bindung zwischen Kohlenstoff- und Fluoratomen, die nur unter extrem hohen Temperaturen erfolgreich aufgebrochen werden kann. Laborversuche legen nahe, dass Temperaturen von über 850 bis 1100 Grad Celsius über eine bestimmte Verweildauer nötig sind, um PFAS effektiv zu zerstören. Doch die Realität in bestehenden Müllverbrennungsanlagen ist oft fragmentiert und uneinheitlich, wodurch die vollständige Zerstörung nicht gewährleistet und die Freisetzung gesundheitsschädlicher Nebenprodukte wahrscheinlich ist. Daneben ist die technische Ausstattung vieler Anlagen nicht auf die Behandlung dieser speziellen Schadstoffe ausgelegt, da PFAS in der Vergangenheit noch nicht als wesentliche Emissionsquelle betrachtet wurden.

Es fehlen geeignete Messmethoden, um PFAS in der Abluft präzise zu erfassen. So können Schadstoffe unbemerkt freigesetzt werden, was eine verlässliche Beurteilung der Risiken für Anwohner erschwert. Die Gesundheitsrisiken von PFAS sind umfassend dokumentiert. Sie reichen von erhöhtem Cholesterinspiegel über Nierenerkrankungen, Schilddrüsenschäden bis hin zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems. Die inhalative Aufnahme von PFAS, etwa aus belasteter Luft rund um Verbrennungsanlagen, ist dabei besonders besorgniserregend, zumal entsprechende Grenzwerte oder Luftqualitätsstandards bislang fast vollständig fehlen.

Ein Beispiel aus Connecticut zeigt, wie direkt die verbrennungsbedingte Belastung menschliches Leben beeinflusst. Ein Landwirt aus der Nähe einer Müllverbrennungsanlage testete seine Blutwerte und fand PFAS-Konzentrationen, die deutlich über dem Durchschnitt liegen. Die Angst vor unsichtbaren Luftschadstoffen und die fehlende transparente Kommunikation mit betroffenen Bürgern führen zu wachsender Verunsicherung und Protesten. Wissenschaftler sind sich einig, dass die Forschung auf dem Gebiet der thermischen Zerstörung von PFAS weiter intensiviert werden muss. Obwohl es Ansätze gibt, wie eine vollständige Mineralisierung dieser Stoffe unter kontrollierten Hochtemperaturbedingungen möglich sein könnte, ist die skalierbare Umsetzung in industriellen Anlagen komplex.

Das Erzeugen von Nebenprodukten durch unvollständige Verbrennung – sogenannte combustion products of incomplete combustion (PICs) – kann neue toxische Verbindungen freisetzen, deren Wirkungen noch kaum verstanden sind. Zugleich ist PFAS keine einheitliche Substanz, sondern umfasst Tausende verschiedener Verbindungen mit variierenden thermischen Eigenschaften, was die Behandlung erschwert. Die derzeitige Regulierungslandschaft hinkt hinter der wissenschaftlichen Erkenntnislage her. Während PFAS als Verunreinigung in Wasser bereits streng kontrolliert werden, fehlen konsistente bundesweite Standards zur Luftqualität im Zusammenhang mit PFAS-Emissionen aus Verbrennungsanlagen. Einige Bundesstaaten, darunter Connecticut, setzen sich zwar für strengere Vorschriften ein, doch ohne übergreifende Richtlinien sind die Kontrollmechanismen lückenhaft.

Betreiber von Verbrennungsanlagen sehen sich aufgrund fehlender gesetzlicher Vorgaben in einer schwierigen Position. Die verfügbaren Pilot-Messmethoden für PFAS-Emissionen sind noch unzureichend validiert, und es existiert keine verbindliche Aussage darüber, ab welchen Konzentrationen Gesundheitsrisiken bestehen. Somit fehlt eine klare Grundlage für Maßnahmen. Technisch gesehen sollten Verbrennungsanlagen, die PFAS-haltigen Müll behandeln, über sehr hohe Temperaturen und eine lange Verweildauer der Schadstoffe im Verbrennungsprozess verfügen, idealerweise über 1000 Grad Celsius für mehrere Sekunden. Nur so kann eine annähernd vollständige Zerstörung erwartet werden.

Doch das Zusammenspiel von Abfallzusammensetzung, Verbrennungstechnik, Emissionsnachbehandlung und dem komplexen Verhalten von PFAS macht eine zuverlässige Prozesssteuerung schwierig. Bislang sind nur wenige Langzeitstudien vorhanden, die Emissionen aus aktiven Anlagen umfassend analysieren. Daraus ergeben sich Unsicherheiten für die Risikobewertung und das Vertrauen betroffener Gemeinden. Ein weiteres Problem ist die Herkunft der PFAS in den Abfällen. Da die Chemikalien weltweit noch immer in diversen Produkten Verwendung finden, gelangen sie kontinuierlich in den Müllstrom.

Selbst wenn bestimmte Substanzen in den USA nicht mehr produziert werden, importierte Waren und langlebige Produkte führen zu anhaltender Belastung. Die Verbrennungsanlagen sind demnach passive Empfänger dieser Schadstoffe, wodurch die Inkompetenz im Abfallmanagement den Verbrennungsprozess zusätzlich kompliziert. Im politischen Raum bestehen Bemühungen, die Forschungs- und Regulierungsdefizite zu adressieren. Die Umweltbehörde EPA hat jüngst Programme gestartet, um bessere Messmethoden für PFAS in der Luft zu entwickeln und klare Standards für die Emissionen einzuführen. Gleichzeitig gibt es Forderungen nach einem umfassenden Ansatz zur PFAS-Bekämpfung, der Herstellung, Anwendung, Entsorgung und beseitigung berücksichtigt.

Bis dahin befinden sich besonders Bewohner in der Nähe von Verbrennungsanlagen in einer Grauzone, in der gesundheitliche Risiken unklar bleiben und Schutzmaßnahmen unzureichend sind. Ihnen bleibt oft nur der Weg zu privaten Bluttests und Gesundheitschecks, ohne klare Handlungsoptionen oder Entschädigungen. Die Problematik der PFAS-Verbrennung illustriert ein grundlegendes Dilemma moderner Umwelttechnik: Wie lassen sich hochpersistente Schadstoffe in bislang ungekannten Mengen effizient und sicher eliminieren, wenn bestehende Infrastrukturen nicht dafür ausgelegt sind? Es erfordert investitionsintensive Innovationen, interdisziplinäre Forschung und eine transparente Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. Nur so kann die Verbrennung von „Forever Chemicals“ künftig das Risiko für Mensch und Umwelt minimieren. Der gesellschaftliche Druck wächst, da immer mehr Menschen sich der Gefahren bewusst werden.

Zugleich sind Verbrennungsanlagen als Teil des Abfallmanagements nicht einfach ersetzbar. Deshalb muss das Ziel lauten, diese Technologie zu optimieren, stringent zu regulieren und durch alternative Methoden zu ergänzen. Zusammenfassend ist die Verbrennung von PFAS-haltigen Abfällen eine komplexe Herausforderung mit potenziell gravierenden Folgen für die Luftqualität und Gesundheit. Unzureichende Erfassung, fehlende Bundesstandards und technische Limitationen bergen hohe Risiken, die bisher viel zu wenig Beachtung finden. Für die Sicherheit anwohnender Gemeinden und den Schutz unserer Umwelt ist dringender Forschungsbedarf vorhanden, begleitet von klaren gesetzlichen Vorgaben, um die unsichtbare Bedrohung durch „Forever Chemicals“ effektiv zu bekämpfen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen langlebigen Schadstoffen erfordert daher jetzt das Zusammenspiel von Wissenschaft, Politik und Industrie, um langfristig eine nachhaltige und sichere Entsorgung zu gewährleisten.