In demokratischen Gesellschaften ist das militärische Establishment traditionell dazu verpflichtet, politisch neutral zu agieren und den zivilen Führungspersonen zu gehorchen. Auf den ersten Blick erscheint dies als eine Selbstverständlichkeit: Das Militär untersteht der gewählten Regierung und ist somit Mittel zur Umsetzung der politischen Entscheidungen. Doch hinter dieser scheinbar simplen Relation verbirgt sich eine komplexere Wahrheit, die immer wieder in politische und philosophische Debatten mündet. Eine politisch neutrale Streitkraft ist nicht zwangsläufig eine stets gehorsame Streitkraft, wie jüngste Diskussionen und historische Ereignisse zeigen. Die Themen zivile Kontrolle, Verpflichtung gegenüber der Verfassung und ethische Grenzen militärischer Befehle können sich in Extremsituationen scharfe Konflikte liefern, die Fragen nach dem richtigen Verhalten von Militärangehörigen aufwerfen.

Zunächst ist wichtig zu verstehen, was genau mit politischer Neutralität gemeint ist. In einer Demokratie bedeutet politische Neutralität, dass das Militär keiner politischen Partei, Person oder Ideologie verpflichtet ist, sondern einzig und allein der Verfassung und somit dem gesamten Volk. Dies unterscheidet sich grundlegend von autokratischen Systemen, in denen die Armee oft als Instrument eines einzelnen Herrschers oder einer Partei fungiert. Die politische Neutralität schützt die Stabilität des demokratischen Systems und soll sicherstellen, dass das Militär nicht zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung oder zur Machterhaltung einzelner Gruppen missbraucht wird. Jedoch ist diese Neutralität keineswegs mit blinder, uneingeschränkter Gehorsamspflicht gleichzusetzen.

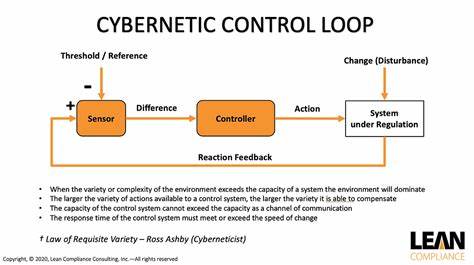

Im Gegenteil, sie impliziert eine Art von bedingtem Gehorsam, das heißt, die militärische Führung und die Soldaten müssen in der Lage sein, Handlungen der zivilen Führung kritisch zu prüfen, insbesondere wenn diese die demokratische Ordnung, die Verfassung oder die Grundrechte bedrohen. Diese Differenzierung ist wichtig, um zu verstehen, warum eine politisch neutrale Armee nicht immer automatisch gehorcht. Die zivil-militärischen Beziehungen sind geprägt von einem grundlegenden Dilemma, das oft als „civil-military problematic“ bezeichnet wird. Dieses Dilemma besteht darin, dass die Streitkräfte in ihrer Natur ein Machtinstrument darstellen, das im schlimmsten Fall gegen die Gesellschaft selbst verwendet werden kann, die sie schützen sollen. Das Militär ist einerseits notwendig, um äußere und innere Bedrohungen abzuwehren, andererseits stellt es eine potenzielle Gefahr für die Freiheit und die zivile Ordnung dar.

Die Lösung dieses Dilemmas war historisch die zivile Kontrolle über das Militär, das heißt, die politische Führung der Gesellschaft erhält die Oberhoheit über die Streitkräfte. Der prominente Wissenschaftler Peter Feaver ordnet in seiner Theorie der zivil-militärischen Beziehungen dem militärischen Gehorsam gegenüber der zivilen Führung eine zentrale Rolle zu. Nach Feaver ist der Gehorsam absolut, solange die Befehle legal sind. In Demokratien ist der Zivilist, der die Befehle erteilt, legitimiert durch regelmäßige Wahlen und repräsentiert den Willen des Volkes. Daraus folgt laut Feaver, dass das Militär keine Befugnis haben sollte, diese Befehle zu hinterfragen oder zu verweigern, da dies das demokratische Prinzip untergraben würde.

Allerdings greifen solche Auffassungen häufig zu kurz, wenn man die einzigartigen Herausforderungen der Demokratie betrachtet. Demokratische Staatsordnungen unterscheiden sich fundamental von autoritären Regimen, und die Rolle des Militärs sollte im Idealfall auch den Schutz der Verfassung und der Grundrechte umfassen. Während in autokratischen Systemen das Militär oft einem einzelnen Herrscher verpflichtet ist, basiert die Loyalität in Demokratien nicht an erster Stelle auf der Person des Präsidenten oder Regierungschefs, sondern auf der Verfassung und dem Rechtsstaat an sich. Diese Unterscheidung hat historische Wurzeln. In der amerikanischen Revolution sowie bei der Gründung der USA wurde festgelegt, dass der Amtseid der Soldaten nicht auf die Person des jeweiligen Staatsoberhauptes gerichtet ist, sondern auf die US-Verfassung.

Diese symbolische und rechtliche Verpflichtung unterstreicht die unabhängigere Stellung des Militärs gegenüber der Politik und betont dessen Rolle als Beschützer der verfassungsmäßigen Ordnung – auch gegen mögliche Missbräuche der zivilen Führung. Die Gefahren einer unbedingten Unterwerfung unter politische Anweisungen wurden besonders in jüngster Zeit spürbar. Ereignisse wie Angriffe auf zivile Institutionen, rechtswidrige Einsatzbefehle gegen Demonstranten oder Versuche, die Streitkräfte zur Durchsetzung politischer Ziele einzusetzen, werfen erhebliche Zweifel auf das Bild eines militärischen Gehorsams ohne Wenn und Aber. Ein politisch neutraler Militärdienstleister darf nicht zum Instrument der politischen Partikularinteressen verkommen. Wenn die zivilen Führungspersonen das Militär als ihre persönliche Machtbasis oder als Werkzeug zur Unterdrückung von Verfassungsrechten einsetzen, hat die Armee nicht nur das Recht, sondern möglicherweise sogar die Pflicht, den Gehorsam zu verweigern oder einzuschränken.

Zugleich steht das Militär vor einem schwierigen ethischen Spannungsfeld. Es gilt, sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften zu halten und dabei den demokratischen Willen zu respektieren. Gleichzeitig müssen die Soldaten eine Grenze ziehen, wenn die Befehle gegen die fundamentalen Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte verstoßen. Diese Abwägung ist schwierig und kann erhebliche Konsequenzen auf individueller Ebene für die Dienstgrade haben, die sich einer Befehlsverweigerung hingeben. Berufliche Karriere, rechtliche Sanktionen und gesellschaftliche Ächtung sind mögliche Folgen.

Deswegen ist politisch neutrale Resistenz nicht zwingend gleichbedeutend mit offenem Aufbegehren oder Meuterei. Es gibt eine Vielzahl von Formen des Widerstandes, die von kritischen Rückfragen der militärischen Führung über das langsame oder definierte Verzögern der Umsetzung von Befehlen bis hin zum offenen Austritt oder der öffentlichen Äußerung von Bedenken gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit reichen können. Diese Instrumente ermöglichen es dem Militär, innerhalb der demokratischen Kultur Handlungsspielräume zu nutzen, ohne die Grundprinzipien von Ordnung und Legalität zu untergraben. Darüber hinaus sollten solche Maßnahmen stets im Kontext der jeweiligen Situation betrachtet werden. Was in einer Krisenlage richtig ist, kann unter anderen Umständen unangebracht erscheinen.

Daher brauchen Soldaten vertrauenswürdige Leitlinien, ethische Maßstäbe und eine Kultur der Debatte, die es ihnen erlaubt, ihre Verpflichtungen gegenüber der Demokratie auch dann ernst zu nehmen, wenn diese im Widerspruch zu unmittelbaren Befehlen stehen. Es ist auch bedeutsam, die Gefahr von Praetorianismus zu kennen – das heißt, dass das Militär sich als politische Macht erhebt und selbst politische Entscheidungen trifft oder kontrolliert. Dies ist eine reale Bedrohung für jede Demokratie. Doch genau deswegen ist die Haltung einer militärischen Institution gegenüber staatlicher Autorität so sensibel. Zivile Kontrolle muss gewahrt bleiben, darf aber nicht automatisch bedeuten, dass Gehorsam in jeder Situation garantiert oder gar erzwungen werden kann.

Stattdessen muss die politische Neutralität des Militärs auch die Verantwortung einschließen, das demokratische Gemeinwesen gegen alle Bedrohungen zu verteidigen – notfalls auch gegen politische Akteure. Die aktuellen politischen Entwicklungen in vielen Ländern zeigen, dass kein demokratisches System völlig immun gegen den Missbrauch staatlicher Militärmacht ist. Wahlprozesse können demokratisch sein, ohne notwendigerweise zu guten oder legitim handelnden Regierungen zu führen. Wenn demokratisch gewählte Regierungen autoritäre Tendenzen entwickeln oder das Militär für partikulare politische Zwecke missbrauchen wollen, liegt eine demokratische Krise vor, die das Militär in eine Rolle zwischen Gehorsam und Widerstand zwingt. Letztlich ist die politische Neutralität des Militärs als ein Schutzmechanismus gegen ein solches Missbrauchsszenario zu verstehen.

Es handelt sich um eine Verpflichtung zur Wachsamkeit und zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung. Militärische Disziplin und zivile Kontrolle bleiben dabei unverzichtbar, jedoch darf die militärische Loyalität nicht blind sein. Sie verlangt eine reflektierte, verantwortungsbewusste Haltung, die auch im Angesicht schwieriger Entscheidungen den langfristigen Erhalt von Demokratie und freier Gesellschaft zum Ziel hat. Fazit ist, dass das Bild vom rein gehorsamen, politisch neutralen Militär überholt ist. Politische Neutralität im Militär heißt nicht unbedingten Gehorsam, sondern fordert im Gegenteil die Bereitschaft zum ethischen Widerstand, wenn demokratische Prinzipien gefährdet werden.

Diese komplexe Balance zwischen Unterordnung und eigenständiger Verantwortung ist wesentlicher Bestandteil der modernen zivil-militärischen Beziehung in demokratischen Staaten und stellt eine fundamentale Herausforderung für alle Angehörigen der Streitkräfte dar.