Die moderne Welt ist geprägt von der Verarbeitung gigantischer Datenmengen in immer kürzeren Zeitfenstern. Insbesondere in der Künstlichen Intelligenz, Robotik und Internet of Things (IoT) ist die Fähigkeit, differenzielle Berechnungen rasch und energieeffizient durchzuführen, essenziell. Traditionelle digitale Systeme stoßen dabei oft an Grenzen, denn sie erfordern umfangreiche Datenübertragungen zwischen Speicher und Recheneinheiten, was zu Verzögerungen und erhöhtem Energieverbrauch führt. Hier setzt die Innovation des In-Memory Ferroelectric Differentiators an, die eine neuartige Architektur für differenzielle Operationen direkt im Speicher etabliert und damit die Effizienz dramatisch steigert. Im Kern basiert der ferroelectric differentiator auf sogenannten ferroelektrischen Materialien, genauer gesagt auf der organischen Kopolymer-Verbindung Poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen) (P(VDF-TrFE)).

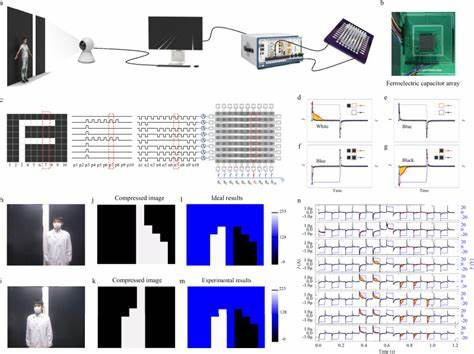

Diese Materialien besitzen spontan polarisierende Moleküle, deren Orientierung durch angelegte elektrische Felder umgekehrt werden kann. Diese Umkehr, auch Domänenschaltung genannt, geht mit messbaren polarisationsbedingten Stromspitzen einher. Die einzigartige dynamische Charakteristik dieser Domänenschaltungen ermöglicht es, Änderungssignale – also Unterschiede zwischen aufeinander folgenden Datenwerten – direkt im selben Speicherbaustein zu erfassen. Die Umsetzung erfolgt in einer passiven Crossbar-Array-Struktur, bei der hunderte bis tausende kleiner ferroelektrischer Kondensatoren kreuzweise angeordnet sind. Jede Einheit entspricht dabei gewissermaßen einem Datenpixel oder einem Wert in einem Datenstrom.

Die vorteilhafte Eigenschaft der Materialien ist eine nichtlineare und scharf definierte Schaltcharakteristik mit engem Umschaltbereich. Dadurch werden unerwünschte Schleifpfade, also elektrische Kurzschlüsse zwischen nicht adressierten Speicherzellen, weitestgehend unterbunden. Diese Eigenschaft macht die Speicheranordnung besonders robust gegenüber Störungen und erlaubt größere Arrays ohne komplexe Selektorelemente. Die Nutzung solcher Ferroelektrik-basierten Speicherzellen für Differenzialberechnungen bedeutet, dass der Speicher selbst nicht nur Daten speichert, sondern aktiv Veränderungen zwischen gespeicherten Werten erkennt und als elektrische Signale ausgibt. Konkret: Wenn zwei aufeinander folgende Bilder beispielsweise von einer Kamera im Speicher abgelegt werden, erzeugt nur das Speicherelement, dessen Wert sich zwischen den Bildern geändert hat, eine messbare Stromspitze.

Diese Stromspitzen lassen sich als Differenzsignale nutzen, um Bewegungen oder Veränderungen im Bild zu detektieren, was für Anwendungen wie Bewegungsverfolgung oder Bildvergleich entscheidend ist. Der praktische Nutzen dieser Technologie wurde eindrucksvoll demonstriert durch den Bau eines 40 × 40 Crossbar-Arrays mit 1600 ferroelektrischen Polymer-Kondensatoren. Mit dieser Hardware konnten sowohl der erste als auch der zweite Differentialquotient mathematischer Funktionen berechnet werden. Dabei zeigte sich eine bemerkenswerte Korrelation zwischen den elektrischen Messungen und den analytisch berechneten Derivaten. Die Fähigkeit zur schnellen und parallelen Differenzbildung eignet sich perfekt für Anwendungen im Bereich der Bildverarbeitung, vor allem bei der Erkennung von Bewegungen in Videos.

Klassische CMOS-Bildsensoren nehmen dazu in der Regel Einzelbilder auf, welche zur weiteren Verarbeitung gespeichert und an eine Recheneinheit übertragen werden. Diese Rechenstation berechnet anschließend die Unterschiede zwischen den Bildern, was mit hohen Anforderungen an Energie- und Zeitressourcen verbunden ist. Im Gegensatz dazu führt der In-Memory Ferroelectric Differentiator die Differenzialrechnung quasi „on the spot“ im Speicher durch, sodass Bewegungsinformationen als unmittelbares Ausgangssignal vorliegen. Diese faszinierende Eigenschaft wurde anschaulich mit dem Beispiel eines sich bewegenden Basketballs demonstriert. Das passive Crossbar-Array der Ferroelektrik-Kondensatoren wurde mit den binären Bilddaten mehrerer Videoframes gespeist, wobei nur die geänderten Pixel (bzw.

Speicherzellen) einen charakteristischen Stromimpuls erzeugten. Dadurch konnte der Pfad des Balls über die Bilder hinweg isoliert werden, während statische Objekte im Hintergrund ausgeblendet wurden. Dieses Prinzip bietet enorme Vorteile für energieeffiziente Edge-Computing-Geräte, die in Echtzeit Sensordaten verarbeiten müssen, ohne großen Rechenaufwand für Speicherübertragung und Differenzialberechnungen. Die Energieeffizienz dieser Technologie ist ebenfalls überragend. Pro Differenzialrechnung wird nur etwa 0,24 Femtjoule Energie benötigt, was die Lösung bei weitem sparsamer macht als herkömmliche CPUs oder GPUs für vergleichbare Rechenoperationen.

Besonders hervorzuheben ist die Skalierbarkeit dank der reduzierten Komplexität des Speicheraufbaus ohne Selektorbauteile, was zukünftig Miniaturisierung und kostengünstige Massenproduktion ermöglichen kann. Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die exzellente Speicherretention der Ferroelektrik. Die in den Kondensatoren programmierten Zustände bleiben über Tage stabil, was Anwendungen erlaubt, bei denen Bilder oder Sensordaten über große Zeitintervalle verglichen werden müssen. So konnten praktische Anwendungsfälle wie die Erkennung von Defekten auf Siliziumwafern oder die Überwachung von Bahnstreckenänderungen mit großem Zeitabstand realisiert werden. Dieser Langzeitvergleich ohne erneute Speicheraktualisierung eröffnet neue Möglichkeiten in der industriellen Qualitätssicherung und Überwachungsanlagen.

Für außerdem für noch höhere Anforderungen steht das Potential im schnellen Betrieb. Aktuelle Demonstrationen mit organischen Ferroelektrika erreichen Einzeloperationsfrequenzen von rund 1 MHz. Aufgrund der intrinsisch ultraschnellen Domänenschaltzeiten in anderen Ferroelektrika, beispielsweise Hafnium-basierte Materialsysteme, ist ein weiterer Ausbau auf sub-Pikosekundenbereiche denkbar. Damit könnten differenzielle Signale in Echtzeit auch in extrem dynamischen Szenarien verarbeitet werden. Der In-Memory Ferroelectric Differentiator steht beispielhaft für einen neuen Trend in der Halbleiterentwicklung: compute-in-memory.

Diese Architektur verschmilzt Speicher und Rechenfunktion, um Datenengpässe zu überwinden. Die Nutzung von ferroelektrischen Materialien bringt dabei zahlreiche Vorteile mit sich, wie die Nichtflüchtigkeit, Skalierbarkeit und hohe Energieeffizienz. So kann diese Technologie in Zukunft in vielen Bereichen einen entscheidenden Unterschied machen – von autonomen Fahrzeugen über intelligente Kamerasysteme bis hin zu energieautarken IoT-Sensoren. Die Forschung an ferroelektrischen Differentiatoren ist Teil eines größeren wissenschaftlichen Interesses an neuromorphen und biomimetischen Systemen, die sich an den Prinzipien des menschlichen Gehirns orientieren. Natürliche neuronale Netzwerke verarbeiten Informationen lokal und effizient; analog dazu ermöglicht der in-memory differentiator eine lokale, parallele und schnelle Datenverarbeitung im Speicher selbst.

Diese Ideen könnten dazu führen, dass elektrische Systeme in Zukunft nicht nur Daten speichern, sondern auf intelligente Weise auch Datenänderungen erfassen und reagieren. Neben wissenschaftlichen Anwendungen ist das industrielle Potenzial riesig. Bewegungsdetektion in Sicherheitskameras, schnelle Bildverarbeitung in Robotik und Drohnen oder auch die schnelle Diagnose von Defekten in Fertigungsstraßen sind nur einige Beispiele. Durch die Reduktion von Speicherübertragungen und parallele Gleichzeitigkeit der Operationen wird die Latenz massiv verringert, während Energieverbrauch und Hardwarekomplexität sinken. So ebnet der In-Memory Ferroelectric Differentiator den Weg in eine energieeffiziente, leistungsstarke und skalierbare Zukunft der Datenverarbeitung.

Besonders spannend sind auch die Perspektiven, welche Materialentwicklung bietet. Während in den gezeigten Experimenten das P(VDF-TrFE)-Ferroelektrik genutzt wurde, sind Forschungsgruppen weltweit dabei, noch dünnere, robustere und schneller schaltende Materialien zu entwickeln. Diese könnten den Differentiator noch leistungsfähiger machen, die Betriebsspannungen reduzieren und die Lebensdauer der Speicherzellen erhöhen. Parallel läuft die Entwicklung von 3D-Stacking-Technologien, die es ermöglichen, große Speicher- und Rechenkapazitäten auf kleinstem Raum hochstapelbar zu realisieren. Die Kombination aus Ferroelektrik, neuen Materialsystemen und innovativen Architekturkonzepten verheißt eine Zukunft, in der differenzielle Operationen auf Knopfdruck und bei minimalem Energieaufwand zur Verfügung stehen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Entwicklung des In-Memory Ferroelectric Differentiators einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung intelligenter elektronischer Systeme darstellt. Die Fähigkeit, differentialmathematische Operationen direkt im Speicher durch die dynamische Polari-sierungsumkehr von Ferroelektrika durchzuführen, verbindet Speicher und Verarbeitung auf einzigartige Weise. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Echtzeit-Bildverarbeitung, Signalextraktion und Edge Computing mit hohem Tempo und minimalem Energieverbrauch und ebnet somit den Weg für innovative Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und automatisierte Systeme. Die Zukunft der elektronischen Differenzialtechnik beginnt damit direkt im Speicher – effizient, schnell und hochintegriert.

![Writing at the Speed of Thought [video]](/images/06BC4FB2-EA24-4951-BAE0-A5B43C7C118C)