In einem dynamischen und zunehmend vernetzten globalen Wirtschaftssystem nehmen politische Entscheidungen eine zentrale Rolle bei der Formung der Finanzmärkte ein. Besonders der US-Dollar als Weltreservewährung steht im Fokus zahlreicher Analysten und Investoren. Kürzlich gab die Investmentbank Citi bekannt, dass sie nach dem Treffen der G-7-Staaten und der Ankündigung der USA, ihre Zollpolitik zu lockern, einen schwächeren US-Dollar erwartet. Diese Einschätzung hat weitreichende Implikationen für Währungshandel, internationale Investitionen und die weltweite wirtschaftliche Stabilität. Der G-7-Gipfel, auf dem die führenden Industrienationen über wirtschaftspolitische Fragen beraten, brachte in diesem Jahr bedeutsame Signale hinsichtlich der Handels- und Finanzpolitik.

Die USA zeigten eine deutliche Bereitschaft, ihre bislang strikte Zollpolitik gegenüber Handelspartnern abzumildern. Dieser Schritt ist als Teil eines größeren Versuchs zu verstehen, Spannungen im Welthandel zu reduzieren und so globales Wirtschaftswachstum zu fördern. Die Entscheidung wurde von Marktteilnehmern positiv aufgenommen, wirkt sich jedoch gleichzeitig auf den Wert des US-Dollars aus. Citi, eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen, analysierte die Auswirkungen der G-7-Ergebnisse und kam zu dem Schluss, dass der US-Dollar im Zuge der Zollsenkungen tendenziell an Stärke verlieren wird. Diese Einschätzung basiert auf der Erwartung, dass eine gelockerte Handelspolitik die US-Wirtschaft zwar unterstützt, jedoch den Kapitalzufluss in die USA verringert, der den Dollar bislang gestützt hat.

Zudem könnte ein verbessertes internationales Handelsklima andere Währungen relativ zum Dollar stärken. Die Rolle der US-Zölle im internationalen Handel hat in den letzten Jahren erheblichen Einfluss auf die globalen Märkte genommen. Protektionistische Maßnahmen hatten zwar kurzfristig den inländischen Arbeitsmarkt gestärkt, gleichzeitig aber Handelskonflikte ausgelöst, die das Wachstum und die Stabilität beeinträchtigten. Die angekündigte Softening-Strategie signalisiert eine neue Herangehensweise, die eher auf Kooperation als auf Abschottung setzt. Für den Devisenmarkt bedeutet diese Entwicklung, dass Trader und Investoren ihre Strategien anpassen müssen.

Ein schwächerer Dollar könnte Exporte aus den USA wettbewerbsfähiger machen, was positive Wirkungen für amerikanische Unternehmen und deren Absatzmärkte hat. Andererseits könnte ein reduzierter Kapitalzufluss die Zinsen in den USA unter Druck setzen und die Anziehungskraft für Auslandskapital verringern. Aus der Sicht internationaler Handelspartner ist das Abnehmen des US-Dollars eine Chance, die eigene Währung zu stärken und somit mehr Einfluss im globalen Finanzsystem zu gewinnen. Währungen wie der Euro, der japanische Yen oder auch der chinesische Renminbi könnten profitieren, indem sie attraktiver für Anleger und Unternehmen werden. Das kann den internationalen Handel diversifizieren und neue Investitionsströme anregen.

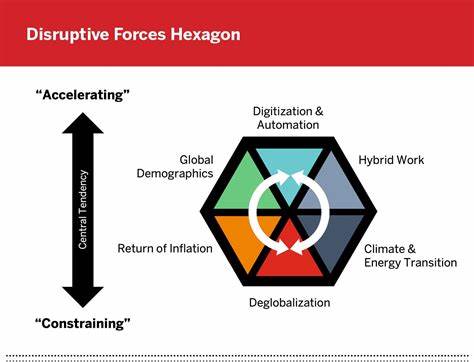

Langfristig betrachtet sind diese Veränderungen Teil eines größeren Trends, bei dem die Dominanz des US-Dollars als alleinige Weltreservewährung hinterfragt wird. Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung anderer Regionen und die geopolitischen Verschiebungen tragen dazu bei, dass Märkte nach alternativen Stabilitätsankern suchen. Die Änderungen bei den US-Zöllen und die Reaktionen der G-7 liefern dafür wichtige Impulse. Ökonomen warnen jedoch, dass die Veränderung des Dollarkurses nicht isoliert betrachtet werden darf. Globale Unsicherheiten, wie geopolitische Konflikte, die Entwicklung der US-Zinspolitik und die COVID-19-Pandemie, verzerren weiterhin die Währungsmärkte.

Investoren sollten daher eine ganzheitliche Analyse anstreben, um die Dynamiken richtig einzuschätzen. Für Unternehmen bedeutet die erwartete Abschwächung des US-Dollars, dass strategische Anpassungen in den Bereichen Preisgestaltung, Beschaffung und internationale Expansion notwendig sein könnten. Eine schwächere heimische Währung macht Importe teurer, erhöht aber die Wettbewerbsfähigkeit von Exportgütern. Firmen müssen flexibel auf diese Entwicklungen reagieren, um ihre Marktposition zu sichern. Auch Verbraucher könnten mittel- bis langfristig die Auswirkungen spüren.

Eine Schwäche des Dollars kann zu steigenden Preisen bei importierten Waren führen, was die Inflation antreibt. Gleichzeitig könnten amerikanische Produkte im Ausland attraktiver werden, was wiederum Arbeitsplätze und Produktion im Inland stärkt. Insgesamt markiert die Prognose von Citi einen Wendepunkt, der global weitreichende Konsequenzen hat. Das Zusammenspiel von G-7-Entscheidungen, US-Handelspolitik und Währungsmarkt macht deutlich, wie eng verflochten Politik und Wirtschaft heute sind. Marktteilnehmer, Unternehmen und politische Entscheidungsträger sind gleichermaßen gefordert, flexibel und vorausschauend zu agieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass der erwartete schwächere US-Dollar nach der jüngsten G-7-Runde und den US-Zolllockerungen ein Signal für eine neue Phase der globalen Wirtschaftsdynamik darstellt. Die kommenden Monate werden zeigen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist und welche weiteren Veränderungen sie in den internationalen Finanz- und Handelsbeziehungen auslöst. Strategisches Handeln und fundierte Analysen bleiben dabei unverzichtbar, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.