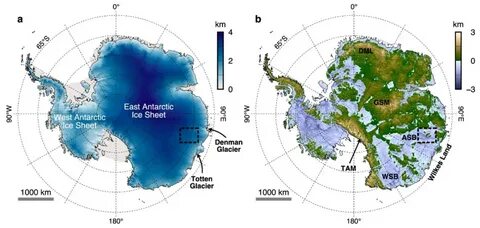

Mit der überraschenden Entdeckung einer uralten präglazialen Flusslandschaft unter dem Ostantarktischen Eisschild (EAIS) öffnet sich für die wissenschaftliche Gemeinschaft ein einzigartiger Einblick in die komplexe Geschichte dieses entlegenen Kontinents. Forscher entdeckten, dass unter der gewaltigen Eisschicht des zentralen Ostantarktis eine weitläufige, unveränderte Landschaft erhalten geblieben ist, die einst vor Millionen von Jahren vom Flusswasser geformt wurde. Die Studie, veröffentlicht 2023 in Nature Communications, basiert auf hochauflösenden Satellitenbildern, Radar-Untersuchungen und geophysikalischen Analysen und trägt entscheidend zum besseren Verständnis der klimatischen Veränderungen im Verlauf der Erdgeschichte bei. Der Ostantarktische Eisschild nimmt fast 80 Prozent des antarktischen Kontinents ein und ist seit mehr als 34 Millionen Jahren ein bedeutendes Klimaarchiv. Entstanden am Übergang vom Eozän zum Oligozän, zeugt er von tiefgreifenden klimatischen Umbrüchen, wobei Phasen von Ausdehnung und Rückzug des Eises die Landschaft maßgeblich beeinflussten.

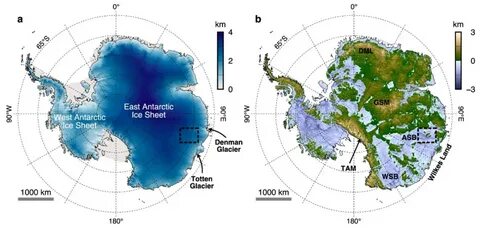

Bis dato war es extreme Herausforderung, unveränderte präglaziale Landschaften unter den dicken Eisschichten zu identifizieren, da bewegtes Eis gewöhnlich die darunterliegende Topografie umgestaltet oder verformt. Die bereits früher bekannten Veränderungen des EAIS sind vor allem durch marine Sedimentproben, Meeresbohrkerne und genetische Daten von Randgebieten ausgewertet worden, doch direkte Belege für vergangene Eisdeckenschwankungen an ihren inneren Rändern waren rar und oft hypothetisch. Genau hier setzt die neue Entdeckung des sogenannten „Highland A“ Gebiets an. An einem gut abgegrenzten Bereich nahe den Aurora- und Schmidt-Subglazialbecken, im Einzugsgebiet der Denman- und Totten-Gletscher, zeigte sich eine außergewöhnlich gut erhaltene Landschaft, die vermutlich über Millionen von Jahren nicht von warmbasigem Eis beeinflusst wurde. Die Methodik hinter dieser Auffindung basiert unter anderem auf der Analyse von Änderungen im Eisoberflächenprofil mittels RADARSAT-Satellitenbildern, die auf subtile Neigungen und Reflektionsunterschiede hinweisen.

Unterstützt durch Radio-Echo-Sounding (RES) Daten, die den subglazialen Untergrund in hoher Detailtiefe abbilden, konnten Forscher eine komplexe Anordnung von Tälern und Kämmen freilegen, deren Morphologie auf einen Wasserfluss hindeutet. Die entdeckten Täler sind verzweigt, mit dendritischem Muster, wie es typisch für Flussnetze ist und nicht für von Gletschern geprägte Landschaften. Gleichzeitig weisen Querschnitte der Täler eine U-Form auf, was auf lokale Vergletscherungen hinweist, die in der Folge die ursprüngliche Flusslandschaft modifiziert haben. Wesentlich ist die Identifikation von drei zusammenhängenden Hochlandblöcken, die vor der weiteren Vereisung eine zusammenhängende Landschaft mit einer Fläche von etwa 32.000 Quadratkilometern bildeten – vergleichbar mit der doppelten Größe von Wales.

Zwischen diesen Hochländern befinden sich tiefe, bis zu 40 Kilometer breite und hunderte Meter tiefe Trogstrukturen, vermutlich entstanden durch spätere, selektive glaziale Erosion. Flexible Modellierungen des Untergrunds erlauben eine Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte: Zunächst bildete sich eine fluviale Ebene mit relativ geringer Reliefhöhe und mäßig erhobenen Kämmen aus. Später wirkten tektonische Bewegungen, darunter Bruchlinien durch die Trennung Gondwanas, welche diese zusammenhängende Landschaft in verschiedene Blöcke zerlegten. Schließlich prägten lokale warme Gletscher die Täler und vertieften sie, während kaltes, bodenkaltes Eis die Hochländer schützte und weitgehend unverändert ließ. Diese Erkenntnisse lassen auf eine komplexe Atmosphäre-Eis-Interaktion über einen langen Zeitraum schließen.

Interessanterweise weisen die Ergebnisse darauf hin, dass größere Rückzüge des Eisschildes, wie etwa während wärmerer Phasen des Pliozäns oder Mittel-Miozäns, diese Hochlandblöcke nicht wesentlich erreichten. Das flache, kalte Eis über diesen Landschaften bewahrte die Landschaft vor weiterer Erosionswirkung und verdeutlicht eine bemerkenswerte Langzeitstabilität der basalthermischen Verhältnisse. Der Zeitpunkt der Entstehung der ursprünglichen Flusslandschaft ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vor etwa 14 Millionen Jahren angesiedelt, wahrscheinlich sogar älter, womöglich bereits rund um den Eozän-Oligozän-Übergang vor circa 34 Millionen Jahren. Die Morphologie unterstreicht, dass die Landschaft weitestgehend von warmbasigem Eis unberührt blieb und lokales Gletschereis erst später, vermutlich während Zeiten geringerer EAIS-Ausdehnung, die Täler formte, ohne jedoch die Gesamtstruktur aufzulösen. Aus klimatischer Perspektive bietet diese Studie wichtige Hinweise darauf, wie schnell Veränderungen in Eisdynamik und Basistemperaturen stattfinden können.

Die konservierte Landschaft weist darauf hin, dass Übergänge zwischen lokalen Gletschern und einem ausgedehnten, kalten Eisschild rasch erfolgten. Diese schnelle „Triggerung“ könnte modernen Eisschildmodellen weitere Validierung geben, etwa in Bezug auf das Verhalten bei zunehmend warmen globalen Temperaturen. Im Hinblick auf die heutige Klimakrise und den prognostizierten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur sowie der CO2-Konzentrationen bis Ende des Jahrhunderts erhält die Studie zusätzlich politische und ökologische Relevanz. Die heute beobachteten Bedingungen ähneln jenen, die über Millionen von Jahren zu großflächiger Eisbildung führten, jedoch auch zu Perioden mit signifikant zurückgedrängtem Eispanzer. Die Forscher vermuten, dass bei ausreichender Erwärmung vergleichbare Rückzugsphasen stattfinden könnten, wodurch die bisher geschützten Landesflächen und kältelastischen Strukturen wieder freigelegt würden – mit potenziell gravierenden Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel.

Die Entdeckung des präglazialen Flussnetzwerks unter dem EAIS stellt zudem einen Aufruf zu weiteren Untersuchungen dar. Die Region bietet sich als Kandidat für Bohrungen und direkte Probenahmen an, um Sedimente und Gesteine zu analysieren und so das Alter sowie die Umweltbedingungen präziser zu bestimmen. Dabei könnten auch weitere, bislang unbekannte alte Landschaften unter dem Antarktis-Eis entdeckt werden, welche die Rekonstruktion der tektonischen wie klimatischen Entwicklung der Region revolutionieren könnten. Diese Ergebnisse bestätigen, dass der Antarktische Eisschild kein statischer, sondern ein dynamischer Organismus ist, dessen Geschichte von komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima, Geologie und Eisform geprägt ist. Die bisherige Annahme, dass unter dem Eis solche Landschaften kaum erhalten bleiben, wird durch diese Studie nachhaltig widerlegt.

Stattdessen zeigt sich, dass selbst Millionen Jahre alte Landformen durch kalte Basistemperaturen konserviert und heute mit modernen hochauflösenden Technologien entdeckt werden können. Die Erforschung der alten Flusslandschaft im zentralen Ostantarktis hebt die Bedeutung interdisziplinärer Forschungsansätze hervor. Nur durch die Kombination von Fernerkundung, Geophysik, Eisströmungsmodellen und Geologie lassen sich die subtilen Spuren vergangener Landschaften unter dicken Eisschichten entschlüsseln. Darüber hinaus bietet die Arbeit ein wichtiges Fundament für zukünftige Studien zum Verständnis der Auswirkungen von gegenwärtigem und zukünftigem Klimawandel auf die stabilitätsrelevanten Bereiche der Antarktis. Zusammenfassend verkörpert die präglaziale Flusslandschaft unter dem Ostantarktischen Eisschild ein einzigartiges Naturarchiv, das tiefe Einblicke in die Entstehung und Entwicklung eines der größten Eissysteme der Erde erlaubt.

Die Erkenntnis, dass unter kilometerdicken Eisdecken solche historischen Landschaften überdauern können, erweitert unser Verständnis der langen Wechselbeziehung von Eis, Klima und Kontinentoberfläche und stellt einen Meilenstein in der Polar- und Klimaforschung dar.