In der heutigen digitalen Welt wachsen viele Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen rasant. Mit jedem neuen Kunden wächst häufig auch die Zahl der isolierten Datenbanken, häufig wird pro Mandant eine eigene Datenbank verwendet, um Datenschutz, Compliance und Performance sicherzustellen. Sobald Ihre Anwendung hunderttausende Nutzer mit jeweils eigenen Datenbanken betreut, steht man vor einem großen Problem: Wie führen Sie Schemaänderungen an all diesen einzelnen Datenbanken durch, ohne die Plattform zu destabilisieren oder immens hohe Ressourcen zu verbrauchen? Das klassische Vorgehen von Datenbankmigrationen – ein Skript zu schreiben und dieses einmal serverseitig auszuführen – skaliert hier schon lange nicht mehr. Bei einer Million separater Datenbanken wird jeder Versuch, die Migration zentral von Servern aus zu orchestrieren, zu einem Engpass. Die Verwaltungsaufwände explodieren, Zeitfenster vergrößern sich, und Fehlerszenarien werden schwer beherrschbar.

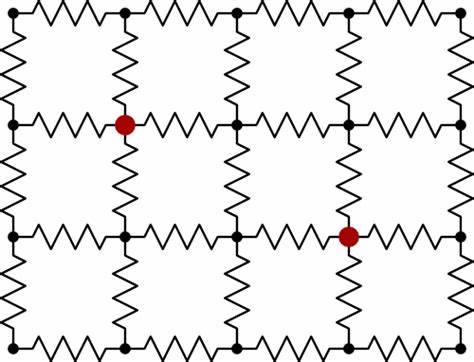

Gleichzeitig darf man aber die Datenisolierung und Verfügbarkeit nicht aufs Spiel setzen. Ein innovativer Ansatz, der in der Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Umkehrung der klassischen Steuerung: Nicht die zentrale Plattform drückt den Befehl für Migrationen an alle Mandanten, sondern jeder Client beziehungsweise jede Anwendung verwaltet eigenständig ihre Datenbankmigrationen. Dabei dient ein zentraler Schema-Registry als Koordinationspunkt, der alle verfügbaren Migrationen verwaltet und verteilt. Der Kern dieses Pull-basierten Verfahrens ist eine schlanke, zentral gehostete Registrierungsstelle, die Informationen zu allen Schemaänderungen versioniert speichert. Sie registriert SQL-Migrationsskripte samt Versionen, Beschreibungen und Zeitstempeln in einer einfachen Tabelle.

Diese Registry kennt keine komplexen Statusverfolgungen je Mandant, keine verteilten Locks oder aufwendige Orchestrierungen. Ihr Fokus liegt allein darauf, den aktuellen Stand der jeweiligen Schemaänderungen zu verwalten. Mandantenanwendungen oder Clients wenden sich in regelmäßigen Abständen an diese Registry und teilen mit, welche Schema-Version ihre lokale Datenbank aktuell verwendet. Reagiert die Registry darauf, teilt sie mit, ob ein Update verfügbar ist, und liefert die benötigten Migrationsskripte aus. Die Anwendung zieht diese SQL-Befehle herunter und führt sie lokal aus.

Anschließend meldet sie dem Registry-Server ihre aktualisierte Version zurück. Dieses Vorgehen entkoppelt die Zentralinstanz von der Last, Millionen migrationsbezogener Operationen zeitgleich durchführen zu müssen. Diese Architektur bietet deutlich mehr Flexibilität gegenüber unterschiedlichen Simultanitätsklassen und Verbindungsqualitäten. So können Anwendungen selbst darüber entscheiden, wann und wie häufig sie Schemaverifizierungen durchführen. So etwa vor jeder kritischen Datenbankoperation, regelmäßig in definierten Intervallen während niedrig ausgelasteter Zeiten oder sobald ein Nutzer einen bestimmten Workflow initiiert.

Besonders für Anwendungen mit Offline-Anforderungen, wie mobile Apps für Außendienstmitarbeiter oder Geräte in schwachen Netzwerken, ist diese Pull-basierte Migrationssteuerung ein Gamechanger. Selbst wenn lokale Datenbanken mehrere Versionen hinterherhinken, können sie bei einem erneuten Verbindungsaufbau alle verpassten Migrationen sequenziell und ohne manuellen Eingriff nachholen. Dieses verkapselt den sogenannten „migrationsbedingten Downtime“-Effekt nahezu vollständig. Auf technischer Ebene wird bei der Registry eine einfache Datenstruktur für Migrationen genutzt, die typischerweise eine Version, Beschreibung, das SQL-Skript und einen Zeitstempel beinhaltet. Versionen sind häufig semantisch aufgebaut (etwa 1.

2.3) und sorgen für klare zeitliche Reihenfolgen der Schemaänderungen. Durch diese konsistente Versionierung bleibt der Prozess transparent und nachvollziehbar. Beispielhaft kann ein neuer Migrationsschritt darin bestehen, eine neue Tabelle wie "user_preferences" zu erstellen, die Nutzereinstellungen wie Themenwahl oder Benachrichtigungsoptionen verwaltet. Nach der Registrierung dieser Migration im Schema-Registry erhalten alle Clients bei nächsten Abfragen diesen Migrationsbefehl, führen ihn lokal aus und aktualisieren ihre Versionsnummer.

Die zentrale Instanz verfährt immer mit Klarheit darüber, welche Versionen verfügbar sind und welche Mandanten noch Updates benötigen. Diese dezentrale Aktualisierungsmöglichkeit reduziert die Risiken massiver Plattform-Ausfälle durch migrationsbedingte Sperren oder blockierende Zugriffe. Sie erlaubt zudem granulare Fehlervalidierung auf Clientseite, sofern migrationsfreie Ausnahmesituationen auftreten, wie inkonsistente Daten oder Netzwerkausfälle. Clients können im Fehlerfall nachjustieren und Migrationen neu anstoßen. Gleichzeitig wird die Komplexität stark reduziert, da keine inkonsistenten globalen Migrationen entstehen können.

Für Unternehmen, die sich an dieser Strategie orientieren, ergeben sich zusätzliche positive Effekte in der Infrastrukturkostenplanung. Serverseitige Ressourcen wie CPU und Datenbankverbindungen werden nicht mehr für zentrale Migrationen blockiert, sondern sinnvoll über den gesamten Kundenstamm verteilt. Die Skalierbarkeit der Plattform erhöht sich dramatisch, da die Kontrolle über Migrationen strukturell auf die Mandantenseite verlagert wird. Zudem eröffnet dieses Verfahren für fortschrittliche Szenarien wichtige neue Optionen. In Kombination mit Offline-Konfliktlösungen, wie sie in modernen verteilten Datenbankplattformen (etwa Turso) implementiert werden, lassen sich Schemaintegrität und Datenkonsistenz in netzwerkunabhängigen Applikationen zuverlässig gewährleisten.

Anwendungen sind in der Lage, offline operationale Veränderungen durchzuführen und beim nächsten Kontakt mit dem Server automatisch alle notwendigen Änderungen am Schema synchronisiert einzuspielen, inklusive intelligenter Konfliktauflösung. Dieser Ansatz steht im starken Gegensatz zum herkömmlichen Paradigma, bei dem die Plattform versucht, alle Mandanten mit zentral gesteuerten Migrationsbefehlen gleichzeitig zu behandeln, was schnell zu einem Flaschenhals und kritischen Fehlerpunkten führt. Das Pull-basierte Verfahren gleicht einer verteilten Architektur, bei der jedes System autonom agiert, aber durch eine leichtgewichtige Registry ein gemeinsamer Standard sichergestellt wird. Für Entwickler und Betreiber von SaaS-Systemen mit Mandantenisolierung wird dadurch eine neue Dimension der Migrationsverwaltung eröffnet. Durch die Kombination von einfacher Versionierung der Schemaänderungen, dezentraler Ausführung durch den Client und intelligenter Registrierung entsteht eine robuste, skalierbare und nahezu wartungsfreie Infrastruktur zur Verwaltung auch von Millionen von Datenbanken.

Interessierte können diesen Ansatz bereits heute mit Open-Source-Projekten ausprobieren, die Schema-Registrys als Proof-of-Concept implementieren. Dabei wird oft SQLite oder vergleichbare leichtgewichtige Datenbanken genutzt, um die Einfachheit und Effizienz des Ansatzes zu demonstrieren. Der Einstieg in die Konzepte erweist sich dank klarer Trennung von Verantwortung als vergleichsweise unkompliziert, was Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in sich schnell entwickelnden SaaS-Umgebungen steigert. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass der Schlüssel zur erfolgreichen Migration von Datenbankschemata in Umgebungen mit Millionen Mandanten in der Verlagerung von der Push- hin zur Pull-Steuerung liegt. Die Einführung eines zentralen Schema-Registrys als koordinierende Instanz gepaart mit einem clientseitigen Update-Mechanismus löst viele klassische Probleme von Skalierung, Verfügbarkeit und Fehlermanagement elegant.