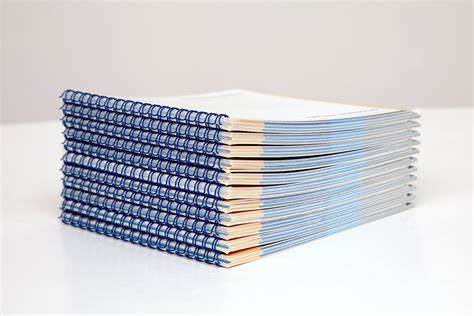

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in den Bildungsalltag hat in den letzten Jahren enorme Veränderungen mit sich gebracht. Während technologische Fortschritte grundsätzlich neue Lernmöglichkeiten eröffnen, zeigen sich auch immer deutlicher die Schattenseiten. Besonders die Leichtigkeit, mit der Schüler und Studenten KI-basierte Anwendungen wie ChatGPT nutzen können, um Hausarbeiten zu schreiben oder Prüfungen zu umgehen, stellt das amerikanische Bildungssystem vor große Herausforderungen. Diese Entwicklung hat zu einer rückläufigen Wertschätzung eigener intellektueller Leistungen geführt und die akademische Vertrauenswürdigkeit in Frage gestellt. Als Reaktion auf die eskalierende Problematik kehren an immer mehr Hochschulen und Schulen die sogenannten Blauen Hefte zurück – traditionelle Prüfungshefte, die eine handschriftliche Bearbeitung von Aufgaben erfordern und so die Manipulationsmöglichkeiten deutlich erschweren.

Der Erfolg von KI in der Textgenerierung ist beeindruckend, doch er wird von vielen Pädagogen als Gefahr für die Bildungsqualität gesehen. Mit einem simplen Klick entstehen von Algorithmen erstellte Essays und Antworten, die dabei oft überzeugend und inhaltlich stimmig wirken. Diese Entwicklung macht es für Lehrende zunehmend schwieriger, den tatsächlichen Kenntnisstand der Lernenden zu überprüfen. Im Zuge dessen berichten Universitäten wie Texas A&M, die University of Florida und die University of California, Berkeley von einem deutlichen Anstieg des Absatzes von Blauen Heften. Allein die Verkaufszahlen an der kalifornischen Hochschule stiegen in zwei Jahren um etwa 80 Prozent an.

Dieses Beispiel illustriert, wie große Bildungseinrichtungen auf die intensive Nutzung von KI-Tools mit der Rückkehr zu analogen Prüfungsformaten reagieren. Historisch gesehen waren Blaue Hefte bereits vor der digitalen Ära ein fester Bestandteil vieler Prüfungsformate. Sie wurden als Ausdruck eines anspruchsvollen akademischen Prüfungsstils angesehen, der von den Studenten verlangt, ihr Wissen spontan und unbeeinflusst durch elektronische Hilfsmittel unter Beweis zu stellen. Die begrenzte Seitenzahl und die vorgegebenen Linien erschwerten das Anfertigen langer, ausformuliert erklärter Texte, was den Stressfaktor für die Prüflinge erhöhte. Trotz dieser Herausforderungen war das Blaue Heft ein wirksames Mittel, um Fairness und Chancengleichheit im Prüfungsprozess sicherzustellen.

Im Zeitalter der digitalen Unterstützung, in der umfangreiche Arbeiten häufig externen Algorithmen überlassen wurden, rückt das Blaue Heft nun wieder in den Fokus mit der Zielsetzung, akademische Ehrlichkeit wiederherzustellen. Die Rückkehr zu handschriftlichen Prüfungen ist jedoch kein Allheilmittel. Während sie den Einsatz von KI für kurzfristige Prüfungen effektiver unterbinden kann, bleiben langfristige Aufgaben und Hausarbeiten weiterhin anfällig für Täuschungen durch KI-gestützte Unterstützung. Lehrende stehen vor der Herausforderung, Wege zu finden, die analytischen und kreativen Fähigkeiten der Lernenden zu testen, ohne dabei die Vorteile moderner Technologie vollständig auszuschließen. Die reine Verlagerung der Prüfungen in den Klassenraum stellt dabei eine erhebliche Belastung für beide Seiten dar und ist mit einem erheblichen organisatorischen Mehraufwand verbunden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage, ob traditionelle Essays in Blauen Heften den gleichen pädagogischen Wert liefern können wie sorgfältig recherchierte Hausarbeiten. Aus Sicht von Fachleuten wie dem Assistenzprofessor Philip D. Bunn geht mit dem völligen Verzicht auf konventionelle Aufsätze ein Verlust an Tiefe und Qualität einher. Die Möglichkeit, über mehrere Tage an einem Thema zu arbeiten, unterschiedliche Quellen zu berücksichtigen und komplexe Argumentationsstränge zu entwickeln, ist ein wertvolles didaktisches Instrument, das sich nicht einfach durch eine Prüfung im Schnellverfahren ersetzen lässt. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Einhaltung von Integrität und Förderung tiefgreifender akademischer Fähigkeiten zu finden.

Eine weitere Barriere bei der Bekämpfung von KI-Betrug ist die Zuverlässigkeit der Erkennungssysteme. Derzeit existierende Algorithmen zur Identifizierung von KI-generierten Texten liefern häufig unklare oder falsche Ergebnisse. Dies erschwert es Lehrkräften, systematisch und zweifelsfrei betrügerische Texte zu erkennen. Viele Studierende haben sich mit KI-Tools bereits so vertraut gemacht, dass sie Antworten gezielt anpassen können, um Erkennungsmethoden zu umgehen. Dies hat zu dem allgemeinen Eindruck geführt, dass der Bildungsprozess für viele junge Menschen weniger eine Zeit des Lernens ist, sondern vielmehr ein Wettbewerb darum, KI- und Prüfungsalgorithmen auszutricksen.

Die Folge dieser Entwicklung ist eine gefährliche Abwärtsspirale in der Bildungsqualität mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Konsequenzen. Die sogenannten "stupidification"-Tendenzen, also die zunehmende Bildungslücke durch Übernutzung solcher Technologien, wirken sich nicht nur auf die individuelle Karriere aus, sondern bedrohen über kurz oder lang auch die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ganzer Nationen. Es ist daher notwendig, auf politischer und institutioneller Ebene neue Regelungen und Normen zu schaffen, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI fördern und einen Missbrauch verhindern. Dabei sind Maßnahmen denkbar, die technisch, pädagogisch und rechtlich ansetzen, um der Problematik ganzheitlich zu begegnen. Das Comeback des Blauen Hefts ist somit nicht nur ein nostalgischer Rückgriff, sondern ein deutlicher Hinweis darauf, wie stark die Bildungslandschaft derzeit im Umbruch ist.

Es symbolisiert den Wunsch nach authentischer Wissensvermittlung und den Versuch, die Kontrolle über den eigenen Lernprozess zurückzugewinnen. Gleichzeitig öffnet es die Debatte über die Zukunft der Ausbildung in einer Welt, in der KI immer mehr zum Begleiter und manchmal auch zum Gegner von Lernenden wird. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, müssen Schulen und Hochschulen innovativ bleiben. Dazu gehören nicht nur analoge Prüfungen, sondern auch die Schaffung von Lernsituationen, die kritisches Denken, Zusammenarbeit und eigenständige Problemlösung in den Mittelpunkt stellen. Schüler und Studenten sollten ermutigt werden, die Vorteile der Technologie als unterstützendes Werkzeug nutzen, ohne dabei den eigenen intellektuellen Einsatz zu vernachlässigen.

Nur so lässt sich verhindern, dass Lernen auf reines Auswendiglernen und Schummeln mit KI reduziert wird. Auch Eltern und Gesellschaft tragen eine Verantwortung, die Werte der Ehrlichkeit und der Sorgfalt im Umgang mit Bildung zu vermitteln. In einer Zeit, in der Informationen allgegenwärtig und schnell abrufbar sind, wächst die Bedeutung von ethischem Handeln und persönlicher Integrität. Nur durch ein gemeinsames Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung kann langfristig ein Bildungssystem entstehen, das sowohl technologisch fortschrittlich als auch menschlich hochwertig ist. Zusammenfassend zeigt die zunehmende Beliebtheit der Blauen Hefte, dass in Zeiten digitaler Überforderung die Rückbesinnung auf bewährte Methoden ein wichtiger Schritt sein kann.

Dennoch darf dies nur ein Teil eines umfassenden Lösungsansatzes sein, der den verantwortungsvollen Umgang mit KI fördert, die Entwicklung von Kreativität und kritischem Denken stärkt und so die Qualität und Glaubwürdigkeit des Bildungswesens sichert. Die Herausforderung der Gegenwart liegt darin, Technik und Tradition miteinander zu verbinden, um eine Bildungszukunft zu gestalten, die den Anforderungen einer komplexen Welt gerecht wird. Die Rückkehr des Blauen Hefts mag die erste Antwort auf die KI-Krise sein, doch sie ist zum Glück nicht die letzte.