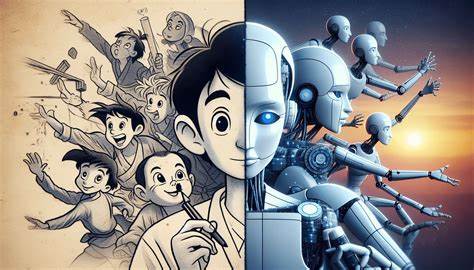

Wir befinden uns an einem spannenden Wendepunkt in der Welt der künstlichen Intelligenz. KI-Agenten, die in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, verändern Branchen rasant und fordern Entwickler heraus, sich ständig an neue Technologien anzupassen. Diese Werkzeuge bieten unglaubliche Möglichkeiten, bergen aber auch die Gefahr, außer Kontrolle zu geraten. Gerade in der Softwareentwicklung wird deutlich, wie grundlegend sich Prozesse verändern und dass es keineswegs ausreicht, KI-Tools einfach nur zu nutzen – vielmehr ist es eine Kunst, sie effektiv zu managen und mit Bedacht einzusetzen. Ein zentrales Element im Umgang mit KI-Agenten im realen Umfeld ist die Kombination aus sorgfältiger Planung und klaren Einschränkungen dessen, was die Agenten tatsächlich tun dürfen.

Ohne eine durchdachte Strategie kann die Integration von KI schneller ein Desaster werden als ein Erfolg. Dabei sollte man aus Fehlern lernen, denn die vielfältigen Fehltritte, die möglich sind, wurden alle bereits gemacht. Nur so entsteht ein tieferes Verständnis dafür, wie der KI-Code mit menschlichen Denkfehlern verwoben ist und welche Auswirkungen das für die Entwicklung und Wartung von Anwendungen hat. Die Auswahl der richtigen Werkzeuge ist eine erste und dennoch oft unterschätzte Herausforderung. Im Gegensatz zur Kunst ist bei KI-Projekten nicht nur das Tool ausschlaggebend, sondern vor allem das Material – also die eigentlichen Eingaben wie Code, Daten, Diagramme und natürlich die Prompts.

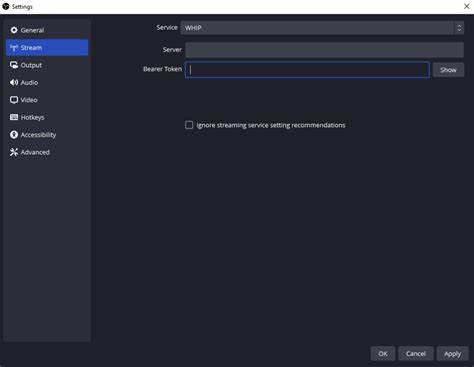

Die Technik, also wie diese Materialien miteinander kombiniert und in welcher Reihenfolge sie verarbeitet werden, beeinflusst maßgeblich das Ergebnis. Werkzeuge wie Cursor AI, Copilot, ChatGPT oder Google Gemini sind dabei mehr Mittel zum Zweck und häufig austauschbar, wenn man die zugrundeliegenden Prinzipien verstanden hat. Wichtig ist, das eigene Tool gut zu kennen, die neuesten Updates zu verfolgen und zu verstehen, wie man dessen Funktionen optimal einsetzt. Neben der Technologie ist das eigene Verständnis und die Selbsteinschätzung von entscheidender Bedeutung. Es hilft wenig, KI-Agenten blind zu vertrauen und die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen.

Geschwindigkeit und Bequemlichkeit dürfen nicht dazu verleiten, Planung und Prüfung zu vernachlässigen. Eine KI ersetzt keinen erfahrenen Programmierer oder Architekten, sondern unterstützt vielmehr deren Arbeit. Nur wer seine Stärken und Schwächen klar sieht, kann die KI sinnvoll einsetzen und entscheiden, wann menschliches Eingreifen erforderlich ist. Ein verbreiteter Fehler in der Praxis ist das sogenannte „Vibe Coding“ – scheinbar zufälliges Eintippen von Befehlen oder Anfragen, in der Hoffnung, dass die KI daraus brauchbare Software generiert. Zwar mag das kurzfristig zu funktionierenden Artefakten führen, doch auf lange Sicht sind solche Ergebnisse instabil, fehleranfällig und kaum nutzbar.

Eine nachhaltige Softwareentwicklung mit KI bedarf eines durchdachten Plans, der modular aufgebaut ist und kleinen, überschaubaren Schritten folgt. Nur so lassen sich Risiken minimieren und Fortschritte messbar machen. Die Herausforderung besteht zudem darin, für einmalige Vorgänge wiederverwendbare Pläne zu erstellen. Dies klingt paradox, doch eine gut dokumentierte und ausgearbeitete Vorgehensweise verhindert endlose Rückkopplungen, unnötige Erläuterungen und zeitaufwändige Korrekturzyklen. Solche Pläne werden in der Praxis in Form von klar lesbaren Markdown-Dateien abgelegt, die mit Versionskontrollsystemen verwaltet und bei Bedarf kommentiert werden.

Das ermöglicht jederzeit einen Einblick in die rationale Grundlage der Software und schafft eine solide Basis für Erweiterungen oder Überarbeitungen. Das Finden eines geeigneten „Weges“ für den KI-Agenten ist eine weitere essenzielle Aufgabe. Gerade bei komplexen Projekten werden die Vorgaben und Ziele oftmals ungenau formuliert oder die Abläufe zu komplex geplant. Hier empfiehlt es sich, zunächst einfache, klar abgegrenzte Aufgaben zu definieren, bei denen man sich sicher ist, dass der Agentes sie ausführen kann. Falls Unklarheiten bestehen, ist es sinnvoll, den Agenten erst einmal nur mit der Planung und Analyse zu betrauen, bevor man ihn zur Umsetzung schickt.

Dies verhindert Fehler und steigert die Erfolgschancen. Beim Erstellen von Plänen sollte man sich nicht auf einen einzigen Versuch verlassen. Es ist normal und unvermeidlich, dass erste Versionen unvollständig oder fehlerhaft sind. Durch kontinuierliche Überarbeitung werden Pläne präziser und transparenter. Dabei hilft die Einbindung realer Codebeispiele und technischer Details, um dem Agenten ein besseres Verständnis zu vermitteln.

Verzichtet man zu sehr auf formale Strukturen und lässt nichts schriftlich fixieren, gerät man schnell in den gleichen Fehlerstrom wie bei manuellem Coden ohne Dokumentation. Tests sind unerlässlich, um die Korrektheit der Pläne und der durch die KI erzeugten Software sicherzustellen. Trotz der beeindruckenden Fähigkeiten von KI-Agenten darf man nie erwarten, dass sie unmittelbar fehlerfreie Anwendungscode liefern. Insbesondere bei Webanwendungen empfiehlt es sich, selbständig Tester zu fahren und manuelle Untersuchungen durchzuführen, statt auf automatisierte KI-Tests zu vertrauen. Denn KI kann Fehler im Test überspielen oder ungeeignete Lösungsvorschläge machen, die zwar prototypisch wirken, aber in der Praxis nicht funktionieren.

Das Erkennen größerer Probleme in der eigenen Codebasis oder Architektur ist oft ein Nebeneffekt der Arbeit mit KI-Agenten. Mittels der von der KI vorgeschlagenen Verbesserungen und Analysen erkennt man Schwachstellen, die bisher verborgen blieben. Dies ermöglicht nicht nur eine gezielte Modernisierung, sondern auch eine nachhaltige Optimierung, die langfristig Aufwand reduziert und neue Features erleichtert. Neben der Entwicklung von Plänen und der Arbeit am Code spielen Regeln eine wichtige Rolle. Sie definieren Rahmenbedingungen und Stilvorgaben, die dem Agenten bei der Umsetzung helfen.

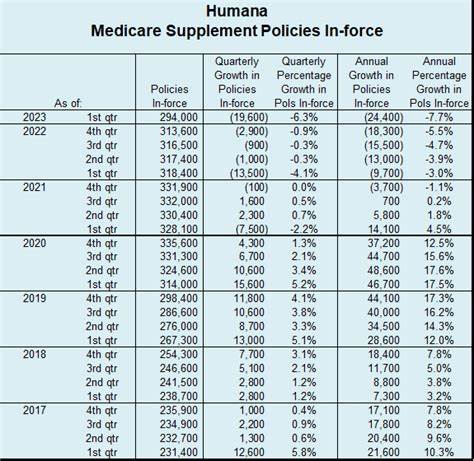

Anders als die Pläne werden Regeln häufig automatisch oder selektiv eingebunden, um den Kontext überschaubar zu halten und ein Überladen der Konversation mit irrelevanten Informationen zu vermeiden. Die Regeln werden dabei möglichst klar und positiv formuliert, um Missverständnisse zu minimieren. AI-Projekte bedeuten nicht nur technischen Aufwand, sondern auch finanzielle Investitionen. Die Arbeit mit unterschiedlichen Modellen, die sich in Qualität und Preis stark unterscheiden, macht Kostenmanagement unabdingbar. Es gilt, Kostenlimiten zu setzen, unwirtschaftliche Modelle zu deaktivieren und möglichst passende Varianten für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

Vorschnelles Experimentieren ohne Kontrolle kann schnell zu unüberschaubaren Rechnungen führen, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Die sogenannte Model Context Protocol (MCP) bemüht sich um eine standardisierte Kommunikation zwischen KI-Agenten, die gleichzeitig verschiedene Werkzeuge und Modelle nutzen. Gerade weil MCP keine neue Magie verspricht, sondern schlicht den Austausch von Prompts und Antworten regelt, sollte man eher skeptisch bleiben, ob es das lang ersehnte Wundermittel zur vollständigen Kontrolle von KI-Agenten ist. Im Kern bleibt die manuelle Planung und Steuerung essentiell. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umgang mit KI-Agenten in der Realität eine komplexe Aufgabenstellung ist, die über das reine Nutzen der Technologie weit hinausgeht.

Planung, kontinuierliche Überarbeitung, vorsichtige Tests, klare Regeln, Kostenkontrolle und vor allem das bewusste Zusammenspiel von menschlichem Know-how und KI-Unterstützung sind die Schlüssel zum Erfolg. Wer diese Herausforderungen meistert, kann auf eine neue Entwicklungsära zählen, die nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger ist. KI wird so zum Werkzeug, das Programmierer unterstützt und befähigt, ihre Fähigkeiten auf ein neues Niveau zu heben, anstatt sie zu ersetzen. Der entscheidende Faktor bleibt der Mensch, der mit Verstand und Disziplin seine Agenten lenkt – erst dann wird die Mission alles andere als unmöglich.