Herzinsuffizienz stellt weltweit eine bedeutende Herausforderung für das Gesundheitswesen dar und betrifft Millionen von Menschen verschiedenster Altersgruppen. Der präventive Umgang mit Risikofaktoren gewinnt daher an immer größerer Bedeutung, um die Inzidenz der Erkrankung zu reduzieren und die Lebensqualität Betroffener zu verbessern. In den letzten Jahrzehnten wurde der Body-Mass-Index (BMI) vielfach als Standardmaß zur Bewertung von Übergewicht und Adipositas genutzt, die als wichtige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten. Allerdings stößt der BMI als ein eher grober Indikator zunehmend an seine Grenzen, wenn es darum geht, die tatsächliche Risikoprognose für Herzinsuffizienz abzuleiten. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass der Bauchumfang in Relation zur Körpergröße, auch bekannt als Taillen-Höhen-Relation (Waist-to-Height Ratio, WHtR), als wesentlich treffsicherer für die Abschätzung des kardiovaskulären Risikos gilt.

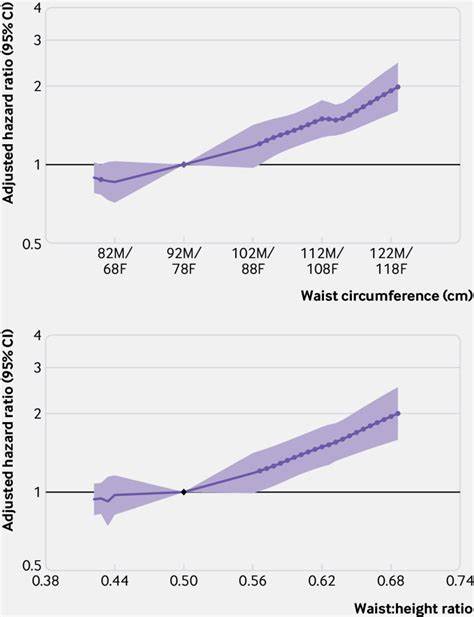

Die WHtR misst die zentrale Adipositas, also die schädliche Fettverteilung um die inneren Organe, welche wesentlich für die Entstehung metabolischer und kardiovaskulärer Erkrankungen verantwortlich ist. Eine zentrale Adipositas fördert proinflammatorische Zustände, eine Insulinresistenz und eine vermehrte Freisetzung von schädlichen Fettsäuren, die wiederum das Herzgewebe negativ beeinflussen und zu Funktionsstörungen führen können. Eine Studie, die im Rahmen des wissenschaftlichen Kongresses Heart Failure 2025 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellt wurde, befasste sich ausführlich mit der Bedeutung der WHtR für das Auftreten von Herzinsuffizienz. Die Untersuchung zeigte, dass ein Anstieg der WHtR signifikant mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Herzinsuffizienz verbunden ist – und das unabhängig von anderen Risikofaktoren. Besonders auffällig war, dass Teilnehmer mit einem hohen WHtR-Wert deutlich häufiger von Herzinsuffizienz betroffen waren als solche mit niedrigeren Werten.

Die Forschung wurde anhand von fast 2.000 Probanden aus dem Malmö Preventive Project durchgeführt, die über einen Zeitraum von durchschnittlich über zwölf Jahren beobachtet wurden. Diese langjährige Nachbeobachtung ermöglichte nicht nur zuverlässige Aussagen zur Inzidenz von Herzinsuffizienz, sondern erlaubte auch eine differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen metabolischen und kardiovaskulären Risikoprofile im Zusammenhang mit WHtR und BMI. Die Erkenntnisse der Studie untermauern somit die Hypothese, dass die WHtR ein sensiblerer Marker für die gesundheitliche Gefährdung in Bezug auf Herzversagen ist. Während der BMI häufig individuelle Unterschiede, etwa durch Geschlecht oder ethnische Herkunft, nicht ausreichend berücksichtigt, spiegelt die WHtR die Fettverteilung besser wider, die in besonderer Weise die kardiometabolische Gesundheit beeinträchtigt.

Interessanterweise wurde auch ein Phänomen beobachtet, das als „Adipositas-Paradoxon“ bekannt ist. Dieses beschreibt die paradox verbesserten Herzinsuffizienz-Prognosen bei höherem BMI, was die Interpretation von BMI-basierten Risiken erschwert. Die WHtR zeigt dieses paradoxe Muster nicht und liefert damit transparentere und aussagekräftigere Daten bezüglich der Erkrankungswahrscheinlichkeit. Für Ärzte und Gesundheitsexperten bedeutet dies eine wertvolle Unterstützung, um Risikopatienten gezielter zu identifizieren und durch nachhaltige Präventions- und Therapieinterventionen das Auftreten von Herzinsuffizienz zu vermindern. Eine wichtige Zielgröße wird dabei empfohlen: Die Taille sollte idealerweise weniger als die Hälfte der Körpergröße betragen, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen niedrig zu halten.

Übersteigt der WHtR diesen Wert, steigt das Risiko für Herzversagen merklich an. Dieses einfache Verhältnis ermöglicht unkomplizierte, schnelle und kostengünstige Screening-Maßnahmen, die sowohl in klinischen als auch in öffentlichen Gesundheitsprogrammen Anwendung finden können. Die Vorteile der WHtR gegenüber dem BMI liegen insbesondere in der verbesserten Aussagekraft bezüglich zentraler Fettansammlungen sowie der besseren Anpassung an verschiedene demografische Gruppen. Dies ist besonders relevant, da Fettverteilungen und Körperzusammensetzungen weltweit stark variieren und standardisierte Maßzahlen an ihre Grenzen stoßen. Die Resultate unterstreichen zudem die Bedeutung von gezielten adipositasbezogenen Therapien bei Patienten mit erhöhtem WHtR.

Neben der klassischen Gewichtsreduktion können Maßnahmen, die speziell die Reduktion des viszeralen Fettgewebes fördern, erheblichen Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit nehmen. Die Integration der WHtR in bestehende Risikobewertungssysteme könnte daher künftig als Standard gelten, um praktische, evidenzbasierte und individualisierte Handlungsempfehlungen im Umgang mit Herzinsuffizienzrisiken zu ermöglichen. Die Forschung ist jedoch noch nicht am Ende. Zukünftige Studien planen, die Vorhersagekraft der WHtR nicht nur für Herzinsuffizienz, sondern auch für andere kardiometabolische Erkrankungen in größeren und vielfältigeren Populationen zu validieren. Dies wird helfen, die Rolle der WHtR im umfassenden kardiovaskulären Risikomanagement tiefer zu verstehen und die Präventionsstrategien weiter zu optimieren.

Die Erkenntnisse dieser Studien zeigen deutlich auf, wie wichtig eine differenzierte Betrachtung von Körperschemata und Fettverteilungen für die Gesundheit ist. Während der BMI seit Jahrzehnten als Maß herangezogen wurde, sieht die Zukunft der kardiovaskulären Prävention und Therapie dank der Berücksichtigung der WHtR vielversprechender aus. Diese Entwicklung stellt einen Meilenstein dar, der Patienten, Ärzten sowie Gesundheitssystemen zugutekommt und dazu beiträgt, die Belastung durch Herzinsuffizienz effektiv zu reduzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Taillen-Höhen-Relation mehr als nur eine Zahl ist – sie ist ein Schlüsselindikator für das Risiko von Herzversagen und damit ein effektives Instrument in der modernen Herzgesundheitsvorsorge. Eine breite Anwendung dieses Parameters kann helfen, gefährdete Personen frühzeitig zu erkennen, individualisierte Therapieansätze zu entwickeln und letztendlich die Prognose für Patienten mit erhöhtem Risiko signifikant zu verbessern.

Durch einfache Messungen lässt sich somit ein erheblicher Beitrag für die Prävention und das Management von Herzinsuffizienz leisten, was angesichts der wachsenden Zahl Betroffener von herausragender Bedeutung ist.