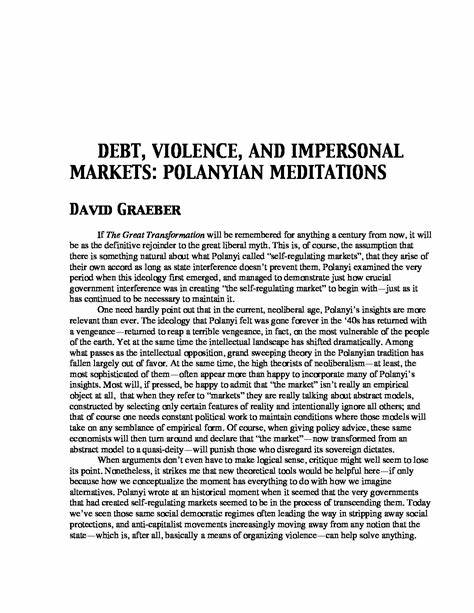

Die Beziehung zwischen Schulden, Gewalt und anonymen Märkten ist komplex und tief verwoben mit der Geschichte menschlicher Gesellschaften. Während die modernen Wirtschaftsmodelle oft glauben machen, Märkte entstünden durch natürliche, selbstregulierende Prozesse, offenbaren kritische Betrachtungen der historischen Entwicklung ein anderes Bild, in dem staatliche Eingriffe, Gewaltakte und gesellschaftliche Zwänge zentrale Rollen spielen. Ausgehend von den polanyianischen Meditationsansätzen und der Erweiterung durch Anthropologe und Aktivist David Graeber werden diese Zusammenhänge neu reflektiert und hinterfragt. Karl Polanyi führte im 20. Jahrhundert mit seinem Werk „The Great Transformation“ die Überzeugung ad absurdum, Märkte könnten ohne staatliche Einflussnahme existieren und sich selbst regulieren.

Er belegte, dass gerade der Staat maßgeblich an der Entstehung und Aufrechterhaltung des „Selbstregulierenden Marktes“ beteiligt ist. Dieses Prinzip ist keineswegs ein Naturgesetz, sondern vielmehr ein künstlich herbeigeführtes Konstrukt, das auf politischen Entscheidungen und Gewalt beruht. Besonders in der heutigen neoliberalen Ära ist dieser Gedanke hochaktuell, da die intensive Marktdominanz häufig zu Lasten der Schwächsten in der Gesellschaft geht. Die Vorstellung, Märkte seien abstrakte, einzelne Einheiten, die auf rationalem und selbstbestimmtem Austausch basieren, wird durch eine genauere Analyse der Geldgeschichte und des Ursprungs des Wirtschaftens deutlich erschüttert. Geld ist nicht nur ein neutrales Tauschmittel, sondern ein Symbol und Träger sozialer Beziehungen, oft verbunden mit familiären, religiösen oder politischen Verpflichtungen.

Diese sozialen Verflechtungen sind selten rein individuell, sondern folgen verschiedenen Logiken, die oftmals hierarchisch, kommunitär oder agonistisch geprägt sind. Dadurch vermischen sich persönliche Schuldverhältnisse, gesellschaftliche Normen und wirtschaftliche Zwänge. Ein zentraler Konflikt besteht in der Beziehung zwischen Wert und Schuld. Wert bezieht sich oft auf performative Konzepte – auf das, was Menschen als gesellschaftliche Bedeutung oder Wichtigkeit erachten. Geld symbolisiert diesen Wert in einer abstrakten Form, unbeeinflusst von individuellen Geschichten oder Herkunft.

Im Gegensatz dazu steht die Schuld, die konkreter und persönlicher ist, in dyadischen Beziehungen verankert ist und auf Gegenseitigkeit und Verantwortungen beruht. Diese Unterscheidung eröffnet die Möglichkeit, Gesellschaften nicht als homogene Wirtschaftseinheiten, sondern als komplexe Gebilde unterschiedlicher Verpflichtungsstrukturen zu begreifen. David Graeber erweitert diese Perspektive, indem er herausarbeitet, wie Schuldenhistorisch sowie funktional eng mit Gewalt verbunden sind. Schulden schaffen Bindungen, die moralische Ansprüche generieren und oft als Rechtfertigung für Ausbeutung und Unterdrückung dienen. In vielen Kulturen ist das Gefühl der Unentrinnbarkeit von Schuld historisch mit dem Zustand der Sklaverei oder sozialer Gefangenschaft verbunden.

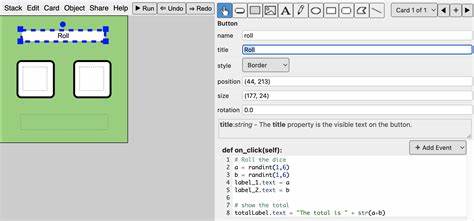

Darin zeigt sich die paradoxe Wirkung von Schulden: Sie stellen auf der einen Seite ein Mittel sozialer Kooperation dar, können aber auch die Maschinerie für Gewalt und soziale Kontrolle sein. Die anthropologische Forschung verdeutlicht die Vielzahl von Wirtschaftslogiken jenseits des Markts. Beispielsweise weisen „kommunistische“ Beziehungen darauf hin, dass Menschen aus Fürsorge und auf der Basis von Fähigkeiten und Bedürfnissen handeln, ohne direkte Gegenseitigkeitsverpflichtungen. Gegenseitiger Austausch oder Tauschbeziehungen funktionieren hingegen mit dem Prinzip der ausgeglichenen Reziprozität, die zeitlich verzögert oder symbolisch sein können. Daneben existieren hierarchische Verhältnisse, in denen Verpflichtungen auf Präzedenzfällen basieren, sowie agonistische Praktiken, bei denen es um Wettbewerb und Überbietungen in Großzügigkeit oder Geschenken geht.

Ein weiterer interessanter Aspekt stellt die Beziehung zwischen Geld und Staat oder Gewalt dar. Verschiedene monetäre Theorien widersprechen sich, wenn sie die Entstehung von Geld entweder an Tauschprozesse (Metallismus) oder an staatliche Schuldenverträge (Chartalismus) knüpfen. Tatsächlich zeigt historische Evidenz, dass frühe Geldformen eher in staatlichen oder religiösen Verwaltungssystemen entstanden, um Abgaben und Schulden zu verwalten, statt als bloßer Tauschgegenstand. Dabei spielten Machtstrukturen eine entscheidende Rolle, etwa wenn Herrscher Schulden „erlassen“ mussten, um soziale Unruhen zu verhindern, oder über Fremd- und Eigenherrschaft bestimmte Geldformen organisiert wurden. Die kulturelle Dimension von Geld als abstraktes, anonymes Medium ist einerseits Bedingung für die Entstehung komplexer Märkte; andererseits führt Geld zur Entfremdung der sozialen Beziehungen, weil es vielfältige persönliche Geschichten und Verpflichtungen unsichtbar macht.

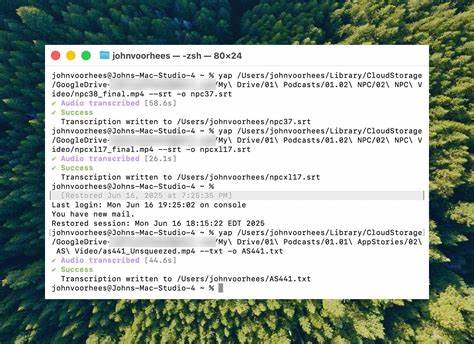

Auch heutige bargeldlose Bezugssysteme hinterlassen ihre „Spur“ in einer datengetriebenen Gesellschaft, während die Vorstellung von Geld als verschleiertem, emotionslosem Tauschmittel oft aufrechterhalten wird. Die Geschichte des Geldes ist zudem eng mit der Geschichte von Krieg und Gewalt verknüpft. Gold und Silber als Materie von Münzen sind leicht transportierbar und vor allem raubbar. Besonders in Epochen der militärischen Ausbreitung wurde Münzgeld verwendet, um Soldaten zu bezahlen und Sklavenmärkte zu bedienen. Graeber beschreibt das als „militärisch-monetäres Komplex“, dessen Entstehung kein Zufall, sondern notwendige Vorbedingung für die Ausbreitung von imperialisierenden Kräften war.

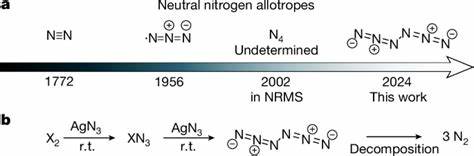

Im Mittelalter hingegen erleben wir eine Rückkehr zu Kredit- und Vertrauenssystemen als primäre Geldformen. Handel und Finanzierungen fanden oft durch soziale Netzwerke und legale Institutionen wie die Kirche statt. Papiergeld und Banken entwickelten sich, begleitet von ethischen Richtlinien gegenüber der Kreditvergabe, woraus ein Spannungsverhältnis zwischen Marktmechanismen und moralischen Vorstellungen erwuchs. Die Neuzeit bringt eine Wiederkehr von Edelmetallgeld im Zuge europäischer Kolonialreiche mit sich. Raub, Sklavenhandel und Kriege sind Triebfedern großer Geldströme, wie das Beispiel des Massenertrags an Silber und Gold aus der Neuen Welt für China zeigt.

Die staatliche Dedizierung von Metallmünzen sichert deren Gültigkeit und zwingt Untertanen zur Teilnahme am Markt. Doch diese „Metallisierung“ des Geldes ist eingebettet in gewaltvolle Machtverhältnisse und soziale Ungleichheit. Erst mit dem Ende des Goldstandards in den 1970er Jahren kehrt die Wirtschaft zu rein virtuellen Währungen und Schuldgeldern zurück. Die heutigen Finanzmärkte sind von spekulativen Akteuren geprägt, die sich vom direkten Bezug zu Produkten und realer Produktion weitgehend gelöst haben. Gleichzeitig dominieren Schulden und Kredit die Volkswirtschaften, wobei Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank die Rolle sozialer Kontrolle und Durchsetzung von Rechenschaftspflichten übernehmen, oft zulasten ärmerer Nationen und Bevölkerungsgruppen.

Das Spannungsverhältnis zwischen Wert und Schuld, zwischen sozialer Verpflichtung und abstrakter Repräsentation prägt ununterbrochen die wirtschaftlichen und politischen Realitäten. Märkte existieren keineswegs als naturgegebene Entitäten, sondern sind Modelle, geschaffen durch Auswahl bestimmter Prinzipien aus einem komplexen System. Ihre Legitimität wird durch Ideologien, Verhandlungen und politische Macht gepflegt und herausgefordert. Die Folgen dieser Einbettung von Gewalt und moralisch aufgeladenen Verbindlichkeiten sind weitreichend. Sie erklären, warum Schuldenbürgschaften häufig nicht als bloße finanzielle Verträge, sondern als moralische Imperative empfunden werden, die Menschen sogar in extreme Abhängigkeitsverhältnisse führen und soziale Exklusion erzeugen können.

Die Bekämpfung von Schuldenkrisen, sozialen Verletzungen und der Überwindung anonymer Marktzwänge erfordert damit ganzheitliche Ansätze, die ökonomisches Handeln in seine gesellschaftlichen und politischen Kontexte rückverlagern. In einer Zeit, in der neoliberale Politiken schrittweise soziale Schutzmechanismen abbauen und die Rolle des Staates als Organisator von Gewalt und Ordnung neu verhandelt wird, bieten polanyianische Meditationen und die Arbeiten von Graeber wichtige theoretische Wegweiser. Sie animieren dazu, alternative Wirtschaftsformen zu denken, die die Machtasymmetrien hinter Geld, Schulden und Märkten kritisch reflektieren und verändern möchten. Die Geschichte des Geldes und der Schulden offenbart eine permanente Spannung zwischen humanen ökonomischen Kooperationen, die auf Beziehungspflege und sozialen Bindungen basieren, und den anonymisierten, gewaltvollen Zwangsmechanismen, die anonyme Märkte prägen. Um nachhaltige gesellschaftliche Alternativen zu gestalten, ist es notwendig, diese Dynamiken zu verstehen und zu erkennen, wie Geld und Schulden zugleich Mittel der sozialen Kreativität und Instrumente der Herrschaft sein können.

Diese Einsicht setzt eine neue Sensibilität für die historischen, politischen und kulturellen Bedingungen wirtschaftlicher Systeme voraus – eine Sensibilität, die den heutigen Herausforderungen positiver begegnen lässt.