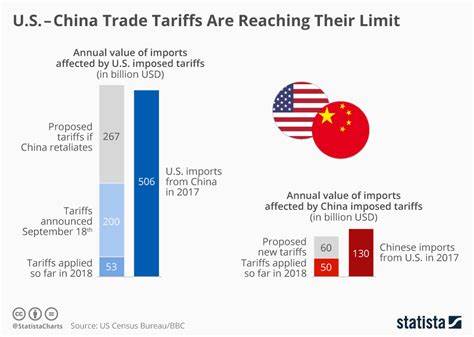

Im Mai 2025 befinden sich die US-Zölle auf einem Niveau, das seit den 1930er Jahren nicht mehr erreicht wurde. Mit einer durchschnittlichen effektiven Zollrate von 17,8 Prozent erleben Konsumenten und Unternehmen einen starken Anstieg der Importkosten, der sich spürbar auf die Preise im Inland auswirkt. Diese erhöhte Belastung ist maßgeblich durch die Handelspolitik gegenüber China sowie durch kürzlich eingeführte Handelsabkommen und Zollregelungen mit dem Vereinigten Königreich und der Automobilindustrie geprägt. Die amerikanische Handelspolitik verfolgt derzeit ein komplexes Ziel: einerseits die heimische Produktion stärken und Arbeitsplätze sichern, andererseits negative Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft und Verbraucher möglichst gering halten. Die jüngste Senkung der Zölle auf chinesische Importe hat die wirtschaftlichen Belastungen bereits signifikant reduziert – laut der Analyse des Budget Lab (TBL) um etwa 40 Prozent verglichen mit den ursprünglichen Tarifen zum Jahresbeginn.

Trotzdem bleiben die durchschnittlichen Zollsätze hoch, und die Belastungen für Verbraucher setzen sich fort. Insbesondere durch die höhere Zollbelastung kosten importierte Waren des täglichen Bedarfs spürbar mehr. Bekleidung und Textilien stehen dabei besonders im Fokus. Schuhe wurden im Frühjahr um bis zu 15 Prozent teurer, Kleidung um etwa 14 Prozent. Langfristig dürften sich diese Preissteigerungen sogar noch verstärken, was die Kaufkraft der Verbraucher erheblich einschränkt.

Auch andere Konsumgüter wie Fahrzeuge und Lebensmittel sind betroffen. So steigen etwa die Preise für Neuwagen durchschnittlich um mehr als 3.000 US-Dollar aufgrund der erhöhten Zölle auf Automobilimporte. Lebensmittel sind mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von etwa 2,3 Prozent ebenfalls teurer geworden, wobei frisches Obst und Gemüse besonders betroffen sind. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Preissteigerungen sind deutlich spürbar.

Im Vergleich zu früheren Jahren schrumpft das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA um etwa 0,4 Prozent langfristig, was einem jährlichen Verlust von rund 110 Milliarden US-Dollar entspricht. Auch das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich merklich – für das Jahr 2025 wird ein Minus von 0,7 Prozentpunkten prognostiziert. Diese negative Entwicklung schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder: Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich um etwa 0,4 Prozentpunkte steigen, was den Verlust von mehr als 450.000 Arbeitsplätzen bedeutet. Innerhalb der US-Wirtschaft kommt es zu einer Strukturverschiebung.

Der verarbeitenden Industrie gelingt es, trotz aller Belastungen zu wachsen, insbesondere in Bereichen, die vom Schutz durch Zölle profitieren. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe steigt langfristig um etwa 2,5 Prozent. Hingegen schrumpfen andere wichtige Sektoren wie das Baugewerbe, die Landwirtschaft und der Bergbau deutlich. Das Baugewerbe muss Einbußen von über drei Prozent hinnehmen, die Landwirtschaft geht um mehr als ein Prozent zurück. Diese Umverteilung von Ressourcen bringt Herausforderungen mit sich, die auf die Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes und die Innovationsfähigkeit der betroffenen Branchen abzielen.

Die Verteilung der Belastungen ist ebenfalls ein kritischer Aspekt der aktuellen US-Zollpolitik. Zölle wirken wie eine regressiv wirkende Steuer: Haushalte mit niedrigerem Einkommen sind prozentual stärker betroffen als wohlhabendere Haushalte. Daten zeigen, dass Haushalte in den unteren Einkommensdezilen im Schnitt etwa 2,5-mal stärker belastet werden als diejenigen mit höherem Einkommen, weil sie einen größeren Anteil ihres Budgets für zollbelastete Konsumgüter verwenden. Diese soziale Ungleichheit wirft politische und gesellschaftliche Fragen bezüglich der Fairness von Handelspolitik und möglichen Ausgleichsmechanismen auf. Auf der internationalen Ebene sind die Auswirkungen der US-Zollpolitik ebenfalls klar sichtbar.

Kanada ist insbesondere von diesen verzerrten Handelsbeziehungen betroffen und sieht sein langfristiges Wirtschaftswachstum um über zwei Prozent sinken. Auch China erlebt erhebliche Verluste, mit einer verkleinerten Wirtschaft um etwa 0,3 Prozent im gleichen Zeitraum. In Europa hingegen zeigen sich leichte positive Effekte, vor allem durch das Handelsabkommen mit Großbritannien, das Zölle auf wichtige Industriegüter reduziert und den Handel erleichtert. Die britische Wirtschaft konnte dadurch um rund 0,2 Prozent wachsen, und auch die EU verzeichnete leichte Zuwächse. Das 2025 erzielte Zollaufkommen wird auf rund 2,7 Billionen US-Dollar über das Jahrzehnt von 2026 bis 2035 geschätzt.

Diese Summe ist jedoch mit Vorbehalten zu sehen, da negative Rückkopplungseffekte der geringeren Wirtschaftsleistung zu Mindereinnahmen von etwa 394 Milliarden US-Dollar führen können. Die fiskalischen Effekte sind also ambivalent: einerseits kurzfristige Mehreinnahmen durch Zölle, andererseits langfristige Verluste durch eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung. Das jüngste Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich setzt punktuelle Akzente, indem unter anderem Zölle auf britische Stahl- und Aluminiumimporte aufgehoben wurden und ein reduzierter Zollsatz auf die ersten 100.000 britischen Autoimporte eingeführt wurde. Diese Maßnahmen zeigen, dass differenzierte Handelsbeziehungen mit vertrauenswürdigen Partnern helfen können, die Effekte einer breiten Zollerhöhung abzufedern und den Handelsfluss zu erleichtern.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die temporäre Senkung der Autotarife, die es US-Autoherstellern ermöglicht, einen Teil der Kostenverluste durch niedrigere Vorleistungszölle wieder auszugleichen. Diese Regelung trägt dazu bei, den Anstieg der Fahrzeugpreise abzumildern, wenn auch temporär. Solche Anpassungen sind wichtige Signale dafür, dass US-Handelspolitik sich flexibel an die Erfordernisse von Industrie und Konsumenten anpassen kann, um weniger schädliche Auswirkungen zu erzielen. Die Dynamik der Verbraucheranpassungen an die Zollpolitik ist komplex. Viele Konsumenten reagieren kurzfristig durch Änderung ihres Kaufverhaltens und verschieben ihre Nachfrage zugunsten preisgünstigerer Waren aus Alternativländern.

Diese so genannten Substitutionseffekte reduzieren zwar die durchschnittliche Zollbelastung von 17,8 Prozent auf etwa 16,4 Prozent, können jedoch auch zu einem Anstieg der Nachfrage nach anderen Ländern und damit zu neuen Spannungen führen. Auf lange Sicht ist die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft entscheidend für die Frage, wie nachhaltig die Kosten der erhöhten Zölle tatsächlich sind. Die Theorie und Praxis zeigen, dass ein gewisser wirtschaftlicher Schaden durch handelsbeschränkende Maßnahmen immer bestehen bleibt, weshalb politische Entscheidungsträger abwägen müssen, ob der Schutzsektor die breiteren Kosten und Verzerrungen rechtfertigt. Es wird weiterhin erwartet, dass die US-Handelspolitik dynamisch bleibt und sich im Laufe der kommenden Monate mit Blick auf China, Großbritannien und andere Handelspartner weiterentwickelt. Die vierteljährlichen Berichte des Budget Lab und anderer Forschungsinstitute geben dazu wichtige Impulse und bieten Entscheidungsträgern, Wirtschaft und Öffentlichkeit fundierte Informationen, um die Auswirkungen von Zöllen realistisch einzuschätzen und gegebenenfalls zu reagieren.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Zölle der USA im Jahr 2025 eine nie dagewesene Belastung für Konsumenten und die Wirtschaft darstellen. Trotz jüngster Reduzierungen insbesondere im chinesischen Importsektor sind die durchschnittlichen Zollsätze hoch und führen zu spürbaren Preissteigerungen, Wachstumshemmnissen und Beschäftigungsrückgängen. Die langfristigen Strukturveränderungen in der US-Wirtschaft sowie die regressiven Effekte auf Haushalte mit niedrigerem Einkommen machen die Herausforderung komplex und verlangen nach ausgewogenen handelspolitischen Lösungen. Die internationale Dimension der Zölle erfordert zudem Koordination und Dialog, um negative Spillover-Effekte auf Partnerländer und alliierte Volkswirtschaften wie Kanada, China und die EU zu begrenzen. Das Zusammenspiel von Handelsverträgen, temporären Zolllockerungen und branchenspezifischen Anpassungen zeigt, dass ausgewogene Strategien die schweren wirtschaftlichen Einbußen verkleinern können, ohne den Schutz nationaler Interessen aufzugeben.

In einer Zeit, in der globale Lieferketten fragiler und die wirtschaftlichen Verflechtungen enger sind als je zuvor, bleibt die Frage nach dem richtigen Maß von Zöllen und Handelsschutzpolitik aktuell und zentral. Die Entwicklungen im Mai 2025 bieten wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit und Konsequenzen von Zollmaßnahmen und werden den politischen Diskurs in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.