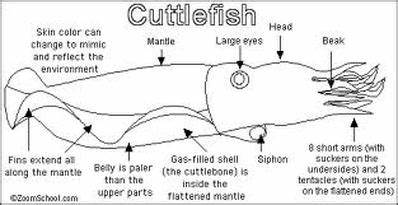

Kalmare, insbesondere die Arten Sepia officinalis und Sepia bandensis, gehören zu den faszinierendsten Bewohnern der Meere. Bekannt für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zur visuellen Tarnung und dramatischen Farbwechsel auf der Manteloberfläche, zeigen sie eine bemerkenswerte Vielfalt an Kommunikationsformen, die über das rein Visuelle hinausgehen. Forscherinnen und Forscher haben kürzlich eine neue Kommunikationsform entdeckt, die sogenannte „Armwellen-Signale“, welche nicht nur visuelle, sondern auch mechanorezeptive Elemente beinhalten. Diese multimodalen Signale eröffnen neue Perspektiven auf die soziale Interaktion und evolutionäre Anpassung bei Kalmaren und anderen Kopffüßern. Die Armwellen-Signale bestehen aus charakteristischen Bewegungen der Arme, die als langanhaltende, expressive und wiederholte Wellenmuster beschrieben werden können.

Diese Bewegungen sind stereotyp, was bedeutet, dass sie von Kalmaren häufig in ähnlicher Weise ausgeführt werden und somit eine konsistente Kommunikationssprache bilden. Die Signale können kombiniert und in spezifischen Mustern dargestellt werden, was auf eine komplexe Ausdrucksweise hinweist. Ihre Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit wird dabei durch die wechselseitige Nutzung von visuellen und mechanischen Sinneskanälen verstärkt. Um die funktionale Bedeutung der Armwellen-Signale besser zu verstehen, haben Wissenschaftler Videomaterial dieser Bewegungen aufgenommen und den darin gezeigten Signalen separate Kalmar-Individuen präsentiert. Die Reaktionen bestätigten, dass Kalmare auf diese Armwellen visuell reagierten, indem sie ebenfalls Armbewegungen ausführten.

Besonders interessant war die Erkenntnis, dass die Kalmare häufiger und intensiver reagierten, wenn sie die Armbewegungen in der korrekten, aufrechten Orientierung wahrnahmen. Wird das Video hingegen umgedreht oder gespiegelt gezeigt, war die Antwort deutlich abgeschwächt. Dieses Verhalten zeigt überraschende Parallelen zu menschlicher Wahrnehmung sozialer Reize, etwa der Gesichtserkennung, und legt nahe, dass Kalmare eine Art konfigurativer Wahrnehmung besitzen, bei der die spezifische Form und Ausrichtung des Signals von Bedeutung ist. Neben den optischen Komponenten enthalten die Armwellen-Signale eine mechanische Komponente in Form von Wasserwellen, die durch die Armbewegungen ausgelöst werden. Diese Vibrationswellen breiten sich im Wasser aus und können von anderen Kalmaren über mechanosensorische Organe wie die laterale Linie oder Statocysten wahrgenommen werden.

Solche Sinnesorgane sind bei Wirbeltieren und einigen wirbellosen Tieren sehr gut erforscht und dienen der Wahrnehmung von Wasserbewegungen und Orientierung im Raum. Die vorliegenden Studien deuten darauf hin, dass Kalmare diese mechanischen Wellen als Teil ihrer Kommunikationsstrategie nutzen, wodurch sich eine multimodale Signalgebung ergibt, die visuelle und mechanosensorische Informationen integriert. Dieses multimodale Kommunikationssystem bringt nicht nur neue Aspekte in das Verständnis der Interaktion bei Kalmaren, sondern wirft auch spannende Fragen zur Evolution von Kommunikationsformen unter Meerestieren auf. Während viele Tierarten einzelne Sinneskanäle zur Verständigung verwenden, zeigen die Armwellen-Signale, dass es auch im Tierreich komplexe Systeme gibt, die mehrere Wahrnehmungskanäle gleichzeitig bedienen. Dieses Vorgehen könnte evolutionär vorteilhaft sein, da es die Signalübertragung effektiver machen kann, insbesondere in Umgebungen, in denen visuelle Reize allein durch Wassertrübung oder Lichtverhältnisse beeinträchtigt sind.

Darüber hinaus illustrieren die Untersuchungen zur Armwellen-Kommunikation auch einen bemerkenswerten Fall konvergenter Evolution. Die Nutzung von mechanorezeptiven Signalen in Verbindung mit visuellen Reizen trifft man besonders bei Wirbeltieren wie Fischen an, die ebenfalls auf die laterale Linie angewiesen sind, um soziale und ökologische Informationen zu verarbeiten. Kalmare, als wirbellose Tiere, haben unabhängig von diesen Wirbeltieren eine sehr ähnliche Kommunikationsstrategie entwickelt, um ihre Umwelt zu interpretieren und auf Artgenossen zu reagieren. Die Erforschung der Armwellen-Signale bei Kalmaren ist zudem ein Beispiel dafür, wie moderne Verhaltensforschung und innovative experimentelle Designs dazu beitragen, tiefgehende Einsichten in das Sozialverhalten von Meerestieren zu gewinnen. Durch den gezielten Einsatz von Video-Playback-Experimenten konnten Wissenschaftler nicht nur das visuelle Antwortverhalten überprüfen, sondern auch die tiefere Funktion von mechanosensorischen Reizen im Kontext der Kommunikation sichtbar machen.

Dieses neue Wissen könnte darüber hinaus praktische Anwendungen finden, etwa im Bereich des Naturschutzes und Verhaltensmanagements von Kalmaren in Gefangenschaft. Ein besseres Verständnis ihrer Kommunikationssysteme erlaubt eine artgerechtere Gestaltung von Haltungsbedingungen und kann Stress reduzieren, indem man verbesserte soziale Interaktionen ermöglicht. Außerdem können Erkenntnisse zur multimodalen Signalgebung wegweisend für bioinspirierte Technologien sein, die sich an den Kommunikationsmechanismen von Tieren orientieren. Die Entdeckung und Analyse der Armwellen-Signale erweitert somit nicht nur die wissenschaftlichen Horizonte über Kalmare, sondern zeigt auch auf, wie vielschichtig und raffiniert die Kommunikation in der Tierwelt tatsächlich sein kann. In einer Zeit, in der Biodiversität und Meeresökosysteme zunehmend unter Druck geraten, ist das Verständnis solch natürlicher Kommunikationsformen besonders wertvoll.

Es hilft, die Lebewesen besser zu schützen und ihre komplexen Lebensweisen zu bewahren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kalmare mit ihren multimodalen Armwellen-Signalen ein beeindruckendes Beispiel für hochentwickelte, vielschichtige Kommunikationsstrategien sind. Die Kombination von visuellen und mechanorezeptiven Reizen stellt eine effektive und adaptive Möglichkeit dar, sich in der anspruchsvollen Meeresumwelt auszutauschen. Diese Erkenntnisse eröffnen nicht nur spannende Forschungsfelder im Bereich der Verhaltensbiologie und Neuroethologie, sondern tragen auch zu einem tieferen Verständnis der evolutionären Prozesse bei, die komplexes Kommunikationsverhalten hervorgebracht haben.