Die Debatte um Geschlechtsunterschiede in psychologischen Merkmalen begleitet Gesellschaft und Wissenschaft seit Jahrzehnten. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit gesellschaftliche Faktoren wie Wirtschaftskraft, Bildungszugang oder Gleichberechtigung Frauen und Männer in ihrem Verhalten und ihren Fähigkeiten mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden. Insbesondere das sogenannte Gender-Equality Paradox fasziniert Forscher: Es beschreibt den scheinbar paradoxen Befund, dass in Ländern mit höherer Gleichstellung der Geschlechter viele psychologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht geringer, sondern teils sogar größer sind. Eine umfassende systematische Übersichtsarbeit liefert nun neue Einsichten und differenzierte Analysen zu diesem Phänomen mit weitreichenden Konsequenzen. Grundlagen psychologischer Geschlechtsunterschiede Psychologische Personenmerkmale wie Persönlichkeit, emotionale Muster, kognitive Fähigkeiten und Verhalten weisen seit langer Zeit belegte Unterschiede zwischen Frauen und Männern auf.

Frauen zeigen meist höhere Leistungen in verbalen Fähigkeiten, Episodischem Gedächtnis oder schulischen Durchschnittsleistungen. Männer hingegen dominieren häufig in mathematischen und räumlichen Aufgaben. Auch emotionale Ausdrucksformen differieren: Frauen zeigen tendenziell mehr internalisierende Gefühle wie Traurigkeit, Männer öfter externalisierende wie Ärger. Darüber hinaus unterscheiden sich die Geschlechter in sozialen Präferenzen, beispielsweise bei Berufswahlen oder Partnerpräferenzen. Diese Differenzen sind oft zwar moderat in der Größe, werden aber über viele Kulturen, Altersgruppen und Zeiträume hinweg immer wieder bestätigt, was die Diskussion um ihre Ursachen und die Nachhaltigkeit befeuert.

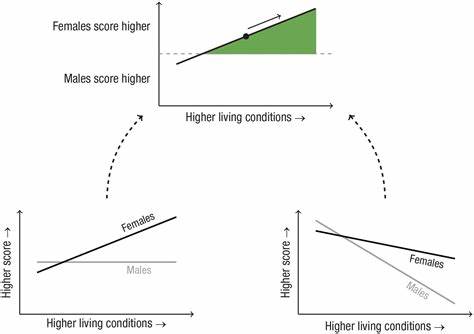

Sind diese Unterschiede biologisch verankert, oder wirken gesellschaftliche Umstände stark darauf ein? Die jüngsten Forschungen greifen diesen komplexen Fragestellungen auf und fokussieren dabei auf die Rolle der gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Lebensbedingungen als Einflussfaktor für Geschlechtsunterschiede Lebensbedingungen umfassen wirtschaftliche, soziale und bildungsbezogene Rahmenbedingungen, die das Aufwachsen, Lernen und die Entwicklung von Individuen prägen. Sie werden anhand von Indikatoren wie dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), Bildungsstandards, Gender-Gleichheitsindizes oder Gesundheitskennzahlen gemessen. Die Frage, wie sich diese Faktoren auf die psychologischen Geschlechtsunterschiede auswirken, ist zentral für Sozial- und Bildungswissenschaften sowie allgemeine politische Diskussionen. Die systematische Sichtung zahlreicher Studien zeigt: Nicht alle Geschlechtsunterschiede reagieren gleich auf verbesserte Lebensbedingungen.

In einigen Bereichen, etwa Persönlichkeitsmerkmalen wie Altruismus oder Impulsivität, nehmen die Differenzen mit steigendem Wohlstand und höherer Gleichstellung zu. Das deutet darauf hin, dass freiere Möglichkeiten zur Selbstentfaltung unterschiedliche Präferenzen und Neigungen der Geschlechter stärker zum Vorschein bringen. In anderen Bereichen, darunter mathematische Leistungen oder bestimmte Verhaltensweisen rund um Sexualität und Partnerwahl, werden die Unterschiede kleiner – möglicherweise weil gesellschaftliche Normen oder Bildungszugänge ausgeglichener werden. Das Gender-Equality Paradox im Detail Die Hauptresultate zeigen, dass psychologische Ge-schlechtsunterschiede in Ländern mit höheren Lebens-bedingungen durchweg größer oder zumindest nicht kleiner werden. So ist die Differenz in Persönlichkeitsmerkmalen wie Risikobereitschaft oder Verträglichkeit oft ausgeprägter in wohlhabenden Gesellschaften mit hohem Maß an Gleichstellung.

Dieses Muster widerspricht der Vorstellung, nach der Gleichstellung automatisch zu mehr Geschlechtsähnlichkeit führt – daher der Begriff Paradox. Dabei zeigt sich, dass ökonomische Indikatoren, speziell das BIP, besonders sensitiver auf die Ausprägung von Geschlechtsunterschieden reagieren als insbesondere geschlechterspezifische Gleichstellungsmaße. Dies könnte darauf hinweisen, dass wirtschaftliche Entwicklung umfassendere, tiefgreifende Veränderungen im Bildungssystem, Arbeitsmarkt und gesellschaftlichen Umwelt bewirkt, die indirekt Geschlechtsunterschiede verstärken oder abschwächen. Kognitive Fähigkeiten und Geschlecht in unterschiedlichen Gesellschaften Im Bereich der Kognition zeigt sich ein differenziertes Bild: Bei Fähigkeiten, in denen Frauen traditionell Vorteile haben, etwa episodisches Gedächtnis und verbale Fähigkeiten, wachsen die Geschlechtsunterschiede in entwickelten Ländern stärker an. Bei Domänen, in denen Männer im Schnitt überlegen sind, wie Mathematik oder semantisches Gedächtnis, nehmen die Differenzen hingegen häufig ab.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass gesellschaftlicher Fortschritt Frauen stärker begünstigen kann und so konservative Unterschiede aufhebt oder verstärkt. Die Erklärung liegt möglicherweise darin, dass Frauen, die historisch oft geringeren Zugang zu Bildung hatten, in wohlhabenden Gesellschaften größere Fortschritte erzielen. Gleichzeitig können Männer durch neue Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten teilweise an Boden verlieren. Interessanterweise folgen räumliche Fähigkeiten diesem Muster nicht ganz, was weiteren Forschungsbedarf begründet. Soziosexuelle Verhaltensweisen und Partnerpräferenzen Bei sozialen Verhaltensweisen wie Sexualverhalten und Partnerwahl herrscht ein gegenläufiger Trend: Hier werden Geschlechtsunterschiede in Ländern mit hohen Lebensstandards tendenziell geringer.

Dies steht im Einklang mit evolutionären Theorien, die zeigen, dass unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien weiblicher und männlicher Individuen in restriktiven Gesellschaften stärker reguliert und ausgeprägt sind. Höhere Kontrazeption, gesellschaftliche Freiheit, normativer Wandel oder wirtschaftliche Unabhängigkeit führen dazu, dass traditionelle Unterschiede abnehmen. Auch Partnerpräferenzen, die sich von physischen Merkmalen bis zu wirtschaftlicher Sicherheit erstrecken, nähern sich in egalitäreren Ländern an. Das kann wichtige Implikationen für Beziehungsgewohnheiten und Familienstrukturen mit sich bringen. Emotionale Unterschiede und mentale Gesundheit In emotionalen Bereichen zeigen Frauen in wohlhabenderen Gesellschaften teilweise ausgeprägtere Unterschiede in negativen Gefühlen wie Schuld, Angst oder depressiven Symptomen.

Solche Befunde deuten darauf hin, dass trotz verbesserter Lebensqualität psychischer Stress oder die Wahrnehmung emotionaler Belastungen für Frauen intensiver empfunden werden könnte – möglicherweise aufgrund komplexer sozialer Rollen oder Erwartungen. Im Bereich der mentalen Gesundheit zeigt sich, dass Frauen in entwickelten Ländern häufiger depressive Symptome oder Diagnosen aufweisen. Dagegen nimmt die Differenz bei Problemen, die bei Männern überwiegen, wie Internetabhängigkeit oder externalisierendem Problemverhalten, tendenziell ab. Diese unterschiedlichen Muster unterstreichen die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Ansätze in der psychischen Gesundheitsversorgung zu entwickeln, die soziale und kulturelle Kontexte berücksichtigen. Bildungsbewusstsein und Selbstkonzept In Bezug auf das akademische Selbstkonzept zeigt sich kein einheitliches Bild.

Während Jungen und Männer in konzeptionell mit naturwissenschaftlich-technischen Fächern verbundenen Bereichen häufig eine stärkere Selbstwirksamkeit aufweisen, variieren diese Unterschiede je nach gesellschaftlichem Entwicklungstand. Manche Studien melden kleinere Geschlechtsunterschiede in wohlhabenden Ländern, was auf mehr Chancengleichheit bei Bildungszugängen und Rollenerwartungen hindeuten könnte. Allerdings ist der Datenumfang begrenzt, sodass hier weitere, langfristige Studien nötig sind. Gesellschaftliche und politische Implikationen Diese Befunde werfen wichtige Fragen für Politik und Gesellschaft auf. Erstens deuten sie darauf hin, dass psychologische Geschlechtsunterschiede keine bloßen Überbleibsel von Ungleichheit sind, die mit Frauenförderung von alleine verschwinden.

Stattdessen könnten in entwickelten Gesellschaften Differenzen in Persönlichkeit, Emotionen oder kognitiven Profilen sogar zunehmen, was auf komplexe Wechselwirkungen zwischen biologischen Dispositionen und sozialer Umgebung hinweist. Zweitens ist die politische Hoffnung, dass erhöhte Gleichstellung automatisch zu gleichen Interessen, Berufswahlen und sozialem Verhalten führt, zumindest eingeschränkt gültig. Horizontaler Gender-Segregation am Arbeitsmarkt, also der unterschiedlichen Verteilung von Männern und Frauen auf Berufsfelder, werden kognitive und persönliche Unterschiede mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter strukturell zugrunde liegen. Drittens wird klar, dass in der Politik wirtschaftliche Entwicklung eine Schlüsselrolle spielt, oft noch stärker sogar als spezifische Gleichstellungsmaßnahmen. Investitionen in Bildung, Gesundheitsversorgung oder soziale Sicherheit schaffen nicht nur bessere Voraussetzungen, sie verändern auch langfristig Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsprofile.

Forschungsperspektiven und Herausforderungen Die systematische Analyse macht auch Grenzen der aktuellen Forschung sichtbar. Viele Studien beruhen auf Daten aus vergleichsweise wenigen Ländern, manchmal sogar auf denselben großen Datensätzen wie PISA, was die Generalisierbarkeit einschränkt. Zudem basieren viele Ergebnisse auf Effektstärken, die lediglich Differenzen zwischen Männern und Frauen anzeigen, ohne absolute Werte preiszugeben. Dies erschwert das Verständnis zugrunde liegender Mechanismen. Weitere Untersuchungen sollten daher langfristige, länderübergreifende und individuelle Datenkombinationen berücksichtigen, idealerweise mit Messungen über die Lebensspanne und unter Einbezug unterschiedlicher Kulturen, Ethnien und sozialer Gruppen.

Auch nicht-lineare Zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und Geschlechtsunterschieden könnten bedeutsam sein und erfordern genauere Analyseverfahren. Fazit Das Gender-Equality Paradox zeigt, dass gesellschaftliche Fortschritte nicht zwangsläufig zu einer Verringerung psychologischer Geschlechtsunterschiede führen. Persönlichkeitsmerkmale, verbale und emotionale Fähigkeiten unterscheiden sich in hoch entwickelten Ländern oft deutlicher zwischen Frauen und Männern, während mathematische Leistungen und einige soziale Verhaltensweisen zu einer Angleichung tendieren. Wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst diese Muster in besonderem Maße und steht oft stärker im Zusammenhang mit Unterschieden als reine Gleichstellungsindikatoren. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für Politik und Gesellschaft, die den vielschichtigen Charakter von Geschlechtsunterschieden und deren Erklärungen anerkennen müssen.

Entsprechende Strategien sollten nicht allein auf Angleichung setzen, sondern individuelle Unterschiede respektieren und gezielt Förderung bieten. Nur so kann eine inklusive, gerechte Gesellschaft entstehen, die Vielfalt und Gleichheit auf Augenhöhe berücksichtigt und fördert.