Gedächtnis ist ein dynamischer Prozess, der weit über das reine Speichern von Informationen hinausgeht. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies bei episodischen Erinnerungen, die auf komplexen, miteinander verknüpften und kontextgebundenen Erfahrungen basieren. Die Art und Weise, wie Erinnerungen reaktiviert und dadurch wieder zugänglich gemacht werden, kann ihre Stabilität und Stärke maßgeblich beeinflussen. Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass die Reaktivierung nicht nur die explizit abgerufenen Erinnerungen festigen kann, sondern auch eine indirekte Stärkung von nicht direkt reaktivierten, aber im gleichen Kontext erworbenen Informationen bewirkt. Dieses Phänomen, bekannt als indirekte Gedächtnisstärkung durch kontextuelle Reaktivierung, öffnet spannende Perspektiven für das Verständnis von Gedächtnisprozessen und den praktischen Einsatz in Bildung und Therapie.

Episodisches Gedächtnis ist von Natur aus assoziativ angelegt. Wenn das Gehirn eine bestimmte Erinnerung abruft, zum Beispiel den Namen einer Person, die auf einem Foto abgebildet ist, werden dabei häufig auch andere eng verbundene Details aus dem gleichen Erlebnis reaktiviert. Dazu können Objekte, Gerüche, Orte oder weitere Personen gehören, die im gleichen zeitlichen oder räumlichen Kontext erlebt wurden. Diese ganzheitliche, kontextbezogene Verknüpfung bildet die Grundlage für die Erinnerung an komplexe Situationen. Die Reaktivierung einer stabilisierten, also bereits konsolidierten, Erinnerung ist ein kritischer Prozess, bei dem das Gedächtnis vorübergehend in einen instabilen Zustand versetzt wird, in dem es modifiziert, aktualisiert, oder wie untersucht, gestärkt werden kann.

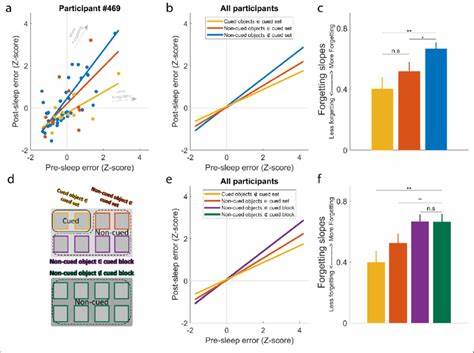

In experimentellen Studien wurde gezeigt, dass gezielte Reaktivierungsmaßnahmen, etwa durch unvollständige Hinweisreize oder sogenannte „Abrufpraktiken“, den Abruf und langfristigen Erhalt der reaktivierten Inhalte fördern. Interessanterweise wurde die Wirkung dieser Reaktivierungsmethoden nicht nur an den direkt angesprochenen „Zielgedächtnisinhalten“ nachgewiesen, sondern auch an sogenannten „peripheren“ Informationen, die im selben Kontext gesammelt wurden – ohne dass diese explizit abgerufen wurden. Bedeutend ist dabei, dass der Kontext – also Raum, Zeit oder auch die Umgebungskonditionen während der Aneignung der Erinnerungen – eine zentrale Rolle spielt. Wenn Ziel- und periphere Erinnerungen im gleichen räumlich-zeitlichen Zusammenhang erlebt wurden, begünstigt dies eine sogenannte holistische Abrufmechanik. Die Wiederbelebung der Zielgedächtnisinhalte reaktiviert so auch die peripheren kontextgebundenen Erinnerungen.

Studien mit der Aufgabe, Gesichter-Namen-Assoziationen zusammen mit Alltagsobjekten zu lernen, veranschaulichen diesen Effekt eindrucksvoll. Teilnehmer, die eine Reaktivierung der konsolidierten Zielgedächtnisinhalte erhielten, zeigten nicht nur einen besseren Abruf der Gesicht-Name-Paare, sondern auch eine verbesserte Erkennung der begleitenden Objekte – vorausgesetzt, dass diese Informationen im gleichen Kontext erworben wurden. Veränderte Kontextbedingungen können die indirekte Gedächtnisstärkung jedoch komplett aufheben. Wird der Erwerb der peripheren Informationen zeitlich oder räumlich von den Zielgedächtnisinhalten getrennt, fehlt die kontextuelle Verbindung, ohne die keine ganzheitliche Reaktivierung und folglich auch keine indirekte Stärkung stattfinden kann. Experimentelle Kontrollen, in denen zwischen Ziel- und peripherem Lernen zunächst eine gestörte oder vollständig andere Umgebung geschaffen wurde, zeigten somit keine Verbesserung der peripheren Erinnerung durch Reaktivierung der Zielinhalte.

Diese Erkenntnis unterstreicht den hohen Stellenwert kontextueller Bindungen für die integrative Gedächtnisfunktion. Diese Forschung schafft auch spannende Einblicke in den Mechanismus der sogenannten Gedächtnis-Aktualisierung oder -Update-Prozesse. Wird während der Reaktivierung nicht nur vorhandenes Wissen wiederbelebt, sondern gleichzeitig neue Informationen in den gleichen Kontext eingebracht, kann sich das Gedächtnis durch einen Prozess der Integration erweitern. Dabei ist allerdings wiederum entscheidend, dass der neue Input in einem ähnlichen Kontext präsentiert wird. So konnte gezeigt werden, dass neu präsentierte Objekte, die während der Reaktivierung von Zielgedächtnisinhalten dargeboten wurden, im Anschluss besser erinnert werden, was die Auffassung eines adaptiven Systems unterstützt, das Erinnerungen als lebendige und formbare Netzwerke begreift.

Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse sind vielfältig und reichen weit über die Grundlagenforschung hinaus. Im Bildungsbereich können die Prinzipien der kontextabhängigen Reaktivierung genutzt werden, um das Lernen zu optimieren. Anstatt Inhalte isoliert zu wiederholen, kann eine gezielte Wiederholung im Kontext des ursprünglichen Lernens nicht nur die Erinnerung an die direkt geprüften Inhalte verbessern, sondern auch angrenzende, verwandte Informationen stärken – ein wichtiger Schritt hin zu vernetztem und tiefgründigem Wissenserwerb. Für die Gedächtnisrehabilitation und Therapie bieten solche Mechanismen ebenfalls vielversprechende Möglichkeiten. Besonders bei Gedächtnisstörungen, etwa infolge von Verletzungen oder neurodegenerativen Erkrankungen, kann die Reaktivierung zusammen mit Kontextstimuli dazu beitragen, fragile Erinnerungen besser zu stabilisieren und zu festigen.

Darüber hinaus eröffnet die Erkenntnis, dass reaktivierte Erinnerungen durch Kontextualisierung nachhaltiger gestärkt werden können, klinische Perspektiven für die Behandlung emotionaler oder traumatischer Erinnerungen, indem gezielt zwischen Kontexten moduliert wird. Wichtig ist auch, die Kontrollmechanismen zu verstehen, die verhindern, dass jede Reaktivierung automatisch zu einer Stärkung führt. Forschung zeigt, dass eine vorausschauende Erwartung – oder das Vorhandensein einer sogenannten Vorhersageabweichung (Prediction Error) – eine Schlüsselrolle beim Auslösen der Rekonsolidierung und damit beim Aktivieren der Gedächtnislabilität spielt. In Experimenten, bei denen die Reaktivierung durch unvollständige Hinweise mit einem Überraschungsmoment versehen ist, konnten stärkere Effekte erzielt werden als bei simplen Wiederholungen. Somit scheinen der Grad der Aktivierung und die Struktur des Reaktivierungshinweises darüber zu entscheiden, wie effektiv eine Gedächtnisstärkung durch Reaktivierung erfolgen kann.

Die Verbindung von Gedächtnis, Kontext und Reaktivierung lässt sich auch im Hinblick auf neuronale Mechanismen deuten. Das hippocampale System spielt dabei eine zentrale Rolle, da es für die Verbindung von Item-Informationen mit ihrer zeitlichen und räumlichen Umgebung zuständig ist. Die holistische Wiederherstellung durch hippocampale Mustervervollständigung ermöglicht es, durch wenige Hinweise ganze Erlebnisnetzwerke wiederzubeleben. Gleichzeitig weisen moderne Studien darauf hin, dass neben dem Hippocampus auch Kortexregionen und subkortikale Areale beteiligt sind, besonders wenn Neues in bestehende Erinnerungsnetzwerke eingebaut wird. Obwohl die aktuellen Ergebnisse viele neue Wege eröffnen, gibt es noch offene Fragen.

Es bleibt etwa unklar, inwieweit diese indirekte Gedächtnisstärkung bei gesellschaftlich relevanten Erinnerungen oder komplexeren Gedächtnisinhalten eintritt. Ebenso sind die Auswirkungen unterschiedlicher Arten von Kontexten – sei es räumlich, zeitlich, emotional oder sozial – noch weiter zu erforschen. Auch mögliche Grenzen wie Aufmerksamkeitsressourcen, Umgebungsvariabilabilität oder individuelle Unterschiede verlangen weitere Untersuchungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reaktivierung kontextuell gebundener Erinnerungen ein kraftvolles Mittel der Gedächtnisstärkung darstellt, welches weit über die direkte Stärkung der unmittelbaren Zielgedächtnisinhalte hinauswirkt. Die kontextabhängige Natur dieses Effekts unterstreicht die integrative und assoziative Architektur des episodischen Gedächtnisses und bietet wertvolle Impulse für praktische Anwendungen im Lernen, der kognitiven Förderung und Therapie.

Künftige Forschungen, insbesondere solche, die neurobiologische Ansätze mit verhaltenspsychologischen Paradigmen kombinieren, können dazu beitragen, die genauen neuronal begründeten Prozesse dieser indirekten Gedächtnisstärkung weiter zu entschlüsseln.