Garmin-Smartwatches erfreuen sich großer Beliebtheit bei Sportlern, Outdoor-Fans und gesundheitsbewussten Menschen. Die Geräte erfassen und speichern eine Fülle von Daten rund um Aktivitäten, Herzfrequenz, Schlafverhalten und GPS-Standorte. Doch genau diese gespeicherten Informationen bergen ein erhebliches Datenschutzrisiko, das vielen Nutzern oft nicht bewusst ist. Wenn eine Garmin-Uhr verloren geht oder gestohlen wird, können Unbefugte unkompliziert auf die gespeicherten Daten zugreifen, indem sie das Gerät einfach per USB mit einem Computer verbinden. Dabei erscheint die Uhr als normaler Wechseldatenträger, was das Auslesen der Daten sehr einfach macht.

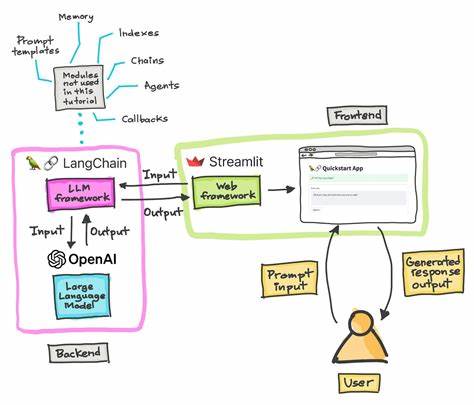

Garmin verschlüsselt die auf dem Gerät gespeicherten Daten nicht umfassend, sodass Aktivitätsdaten, GPS-Informationen und persönliche Einstellungen ohne große technische Hürden ausgelesen werden können. Die wichtigsten gespeicherten Datenformate bei Garmin sind sogenannte .FIT-Dateien. Diese Dateien enthalten detaillierte Informationen über die Aktivitäten des Nutzers, wie Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Höhe, sowie exakte GPS-Koordinaten. Ebenso werden Schlafphasen, Nachrichten oder Geräteeinstellungen in Unterordnern abgelegt.

Die .FIT-Dateien sind ein standardisiertes Format, das viele Fitness- und Analyse-Apps problemlos lesen können. Das erleichtert einerseits die Nutzung und Auswertung der Daten, schafft aber auch eine erhebliche Sicherheitslücke. Wenn Unbefugte Zugriff auf die Dateien erhalten, können sie die Bewegungsprofile des Trägers nachvollziehen, was gerade bei GPS-Daten ein besonders gravierendes Datenschutzproblem darstellt. Die problematische Situation wurde bereits mehrfach im echten Leben bestätigt.

Eine der bekanntesten Fälle ist die Aufklärung eines Doppelmordes in Großbritannien. Die GPS-Daten eines Garmin-Geräts lieferten entscheidende Hinweise auf die Bewegungen des Täters und konnten vor Gericht als Beweismittel genutzt werden. Das Beispiel zeigt, wie sensibel diese Daten sind und wie entscheidend sie nicht nur für den Nutzer, sondern auch aus kriminologischer Sicht sein können. Im Vergleich zu anderen großen Herstellern von Smartwatches und Fitness-Trackern hinkt Garmin bei der Datensicherheit hinterher. Fitbit und Google beispielsweise verschlüsseln die Daten direkt auf dem Gerät und während der Übertragung, was unberechtigten Zugriff erschwert.

Apple setzt auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und arbeitet eng mit iOS-Sicherheitsfunktionen wie biometrischer Authentifizierung und Geräte-Passcodes. Samsung schützt seine Uhrendaten mit Knox-Sicherheitssoftware und ebenfalls starker Verschlüsselung. Garmin ermöglicht es Nutzern, Daten eventuelle per Cloud in der Garmin Connect App sicher abzulegen – aber die lokal auf der Uhr gespeicherten Daten bleiben vergleichsweise ungeschützt und können bei Verlust ein erhebliches Risiko darstellen. Die Tatsache, dass Garmin-Uhren wie die Vivoactive 3 als USB-Massenspeicher fungieren, macht die Situation besonders kritisch. Normalerweise steigt die Datensicherheit, wenn Geräte eine Verbindung nur über eine geschützte App oder Plattform zulassen, nicht aber durch einfache Plug-and-Play-Verbindungen mit Computern.

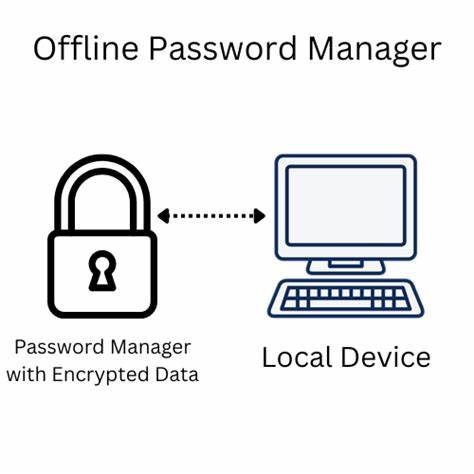

Garmin setzt genau hier keine allzu restriktiven Schutzmechanismen ein, sodass Daten quasi offen zugänglich sind, sobald die Uhr in die Hände Fremder gerät. Für Nutzer gibt es jedoch Möglichkeiten, um sich gegen diese Risiken zu schützen. Wichtig ist zunächst, die Verbindung zur Cloud über die Garmin Connect App regelmäßig herzustellen und die Aktivitäten unmittelbar zu synchronisieren. Dort werden die Daten sicher gespeichert und sind auch bei Verlust des Geräts noch abrufbar. Ebenfalls ratsam ist die Nutzung von PIN-Codes oder Passwörtern, sofern das jeweilige Modell diese Sicherheitsoption anbietet.

Obwohl die Verschlüsselung auf dem Gerät selbst fehlt, erschwert ein Passcode den Zugriff auf die gespeicherten Daten zusätzlich und kann im Falle eines Diebstahls zumindest eine erste Barriere darstellen. Darüber hinaus ist der physische Schutz der Uhr von großer Bedeutung. Nutzer sollten ihre Garmin-Uhr stets sorgfältig aufbewahren und sie nicht unbeaufsichtigt liegen lassen. Bei Verlust oder Diebstahl sind sofort Maßnahmen zu ergreifen: Das Gerät sollte aus dem Garmin Connect Account entfernt werden, die Passwörter für das Konto sollten geändert und gegebenenfalls die betroffenen Dienste informiert werden. Dies minimiert die Gefahr, dass private Daten missbräuchlich verwendet werden.

Für Unternehmen und Behörden bieten Garmin-Geräte interessante Möglichkeiten bei digitalen Forensikuntersuchungen. Durch Analyse und Auswertung der .FIT-Dateien lassen sich Bewegungsprofile, Trainingsdaten und sogar Schlafzyklen rekonstruieren. Diese Daten können ein wichtiges Beweismittel bei Ermittlungen sein. Gleichzeitig müssen Unternehmen beim Einsatz von Garmin-Uhren für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen klare Richtlinien für Datenschutz und Sicherheit aufstellen, um die sensiblen Gesundheitsdaten zu schützen.

Der Vergleich mit anderen Herstellern zeigt, dass Datenschutz und Datensicherheit bei Wearables ein wichtiges Thema bleiben. Garmin ist mit seinen offenen Zugriffsmöglichkeiten zwar benutzerfreundlich, bietet aber im Bereich Security deutlich weniger Schutzmechanismen als Apple, Fitbit oder Samsung. Nutzer sollten sich daher der Schwachstellen bewusst sein und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Entwicklung im Bereich Wearable-Technologie geht unaufhaltsam voran. Zunehmend werden immer mehr Gesundheitsmetriken erfasst, darunter Herzrhythmusanalysen, Sauerstoffsättigung, Stresslevel oder sogar EKG-Daten.

Diese sorgen für einen enormen Mehrwert für die Nutzer, bedeuten allerdings auch eine noch höhere Sensibilität der gespeicherten Daten. Die Unternehmen hinter den Geräten müssen daher ihr Sicherheitskonzept ständig anpassen und verbessern. Nutzer wiederum sind gefordert, selbst aktiv Schutzmaßnahmen zu ergreifen und ihre digitalen Spuren bewusst zu managen. Zusammengefasst zeigen Garmin-Uhren eindrucksvoll, wie viel persönliche und sensible Informationen moderne Wearables speichern können – und wie leicht diese in die falschen Hände geraten können. Die mangelnde Verschlüsselung der lokalen Daten stellt ein hohes Risiko dar, dem Nutzer nur mit regelmäßiger Synchronisierung, Aktivierung von Sicherheitsfeatures und sorgfältiger Handhabung begegnen können.

Die Rechtsprechung und Ermittlungsbehörden profitieren zwar von diesen Datensätzen, Verbraucher sollten jedoch wachsam bleiben, um ihre Privatsphäre zu schützen. In einer Welt, in der persönliche Gesundheits- und Bewegungsdaten immer wertvoller und sensibler werden, ist der verantwortungsbewusste Umgang mit diesen Informationen von enormer Bedeutung. Nur so lässt sich der Komfort von Smartwatches genießen, ohne die eigene Sicherheit aufzugeben.