Codd's Zellulärer Automat stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der zellulären Automaten dar. Entwickelt von dem britischen Informatiker Edgar F. Codd im Jahr 1968, strebt er an, die komplexe Aufgabe der Selbstreproduktion und universellen Konstruktion innerhalb eines zellulären Automaten mit deutlich reduziertem Zustandsaufwand abzubilden. Während von Neumanns ursprünglicher Automat mit 29 Zuständen arbeitete, reduzierte Codd die Komplexität auf nur acht Zustände, was die Theorie und praktische Umsetzung solcher Systeme grundlegend voranbrachte. Die Grundidee eines zellulären Automaten beruht auf einem Gitter aus Zellen, deren Zustände sich in diskreten Zeitschritten gemäß bestimmter Regeln ändern.

Diese Regeln sind lokal definiert und basieren typischerweise auf dem Zustand benachbarter Zellen, was zu komplexen, emergenten Verhaltensweisen führen kann. Vor allem die Fähigkeit eines Automaten, sich selbst zu reproduzieren oder universell zu rechnen und zu konstruieren, war lange eine zentrale Herausforderung in der theoretischen Informatik und künstlichen Lebenssimulation. John von Neumann stellte Mitte des 20. Jahrhunderts die fundamentale Frage, welche Art von logischer Organisation ein Automat benötigt, um sich selbst reproduzieren zu können. Seine Lösung war ein ausführlich konstruierter zellulärer Automat mit 29 Zuständen, der als universeller Konstruktor in der Lage war, beliebige Strukturen einschließlich eines eigenen Klons herzustellen.

Allerdings erwies sich dieser Automat als sehr komplex und schwer verständlich, was die praktische Umsetzung und Weiterentwicklung stark erschwerte. Edgar F. Codd griff diese Idee auf und entwickelte eine vereinfachte Variante mit nur acht Zuständen, die dennoch die universelle Berechenbarkeit und Konstruktionsfähigkeit behielt. Diese Reduktion der Zustände durch Codd war nicht nur eine technische Errungenschaft, sondern stellte auch wichtige theoretische Erkenntnisse bereit, wie wenig interne Komplexität tatsächlich nötig ist, um Selbstreplikation und universelle Konstruktion abzubilden. Codd formulierte damit die notwendige logische Organisation für einen selbstreplizierenden Automaten und trug so maßgeblich zur Evolution des Forschungsfeldes bei.

Der Automat von Codd arbeitet mit sogenannten von-Neumann-Nachbarschaften, in denen jede Zelle von ihren vier orthogonal benachbarten Zellen beeinflusst wird. Dabei werden verschiedene Zustände verwendet, die Funktionen wie „Draht“, „Signal“ oder „Schild“ symbolisieren und so den Informationsfluss sowie die Konstruktion ermöglichen. Besonders hervorzuheben sind die Signalzüge, die auf bestimmten Zellzuständen basieren und komplexe Prozesse wie das Verlängern, Zurückziehen oder Markieren von Konstruktionselementen steuern. In der Praxis sind diese Signalzüge durch klar definierte Abfolgen bestimmter Zustände realisiert, die zusammen die baulichen Befehle des Automaten darstellen. Obwohl Codd konzeptionell ein vollständiges selbstreplizierendes Maschinensystem in seinem Automaten plante, blieb die vollständige Implementierung lange Zeit unausgeführt.

Erst Jahrzehnte später, mit Fortschritten in der Rechenleistung und Simulationstechnik, gelang es Forschern wie Tim Hutton, eine vollständige Konfiguration zu erstellen und zu simulieren, die den Selbstreproduktionsprozess nachvollziehbar macht. Dabei wurden manche kleinere Fehler im Originalentwurf korrigiert und die Regeln etwas angepasst, doch die prinzipielle Funktionsweise blieb erhalten. Diese Entwicklungen zeigten, wie theoriegeleitete Modelle in der realen Simulation umsetzbar sind und eröffneten neue Horizonte für die Erforschung künstlichen Lebens und zellulärer Systeme. Im historischen Kontext steht Codd’s Automat in direktem Vergleich zu anderen bedeutenden zellulären Automaten. So besitzt er eine deutlich geringere Anzahl von Zuständen als der ursprüngliche von Neumann-Automat, bietet jedoch weiterhin Universalfähigkeiten bezüglich Berechnung und Konstruktion.

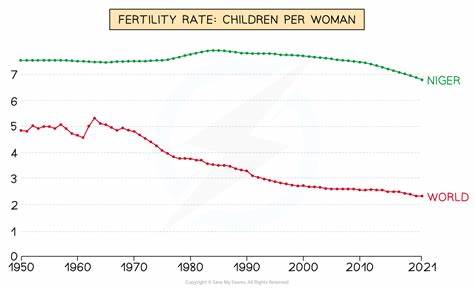

Spätere Modelle wie die von Edwin Roger Banks entwickelten Automaten reduzieren die Zustände zwar weiter, allerdings bleibt die praktische Demonstration der Selbstreproduktion weiterhin eine Herausforderung aufgrund der enormen Größenordnungen der Konstruktionen. Auf der anderen Seite führte Christopher Langton mit seinen sogenannten Langton’schen Schleifen eine radikale Vereinfachung ein, die nur 86 Zellen für Selbstreplikation benötigte, dabei jedoch die universelle Berechenbarkeit opferte, was den Zweck begrenzt. Die Komplexität der realen Konstruktion in Codd’s Automaton spiegelt sich auch im enormen Platzbedarf wider. Während von Neumanns Modell rund 130.000 Zellen für eine vollständige Selbstreplikation nutzt, benötigt Codd’s System trotz der kleineren Zustandsanzahl über 283 Millionen Zellen, was die schwierige Balance zwischen Zustandsreduktion und Effizienz bei der räumlichen Nutzung illustriert.

Verbesserungen wie jene von John Devore erreichten eine gewisse Optimierung der Architektur, reduzierten die Größe des Automaten auf knapp 95.000 Zellen, zeigten aber wieder, dass hier ein massives System nötig ist, um solch komplexe Abläufe stattfinden zu lassen. Neben der technischen und theoretischen Relevanz dient Codd’s Automaton auch als Fundament für das Verständnis künstlicher Selbstorganisation, Konstruktionssysteme und Automatisierung. In Anbetracht moderner Forschung gewinnen diese Ansätze zunehmend an Bedeutung durch Fortschritte in den Bereichen Nanotechnologie, autonomer Robotik und synthetischer Biologie. Die Prinzipien der Informationsspeicherung und -übertragung, welche in Codd’s Modell angewandt werden, eröffnen praktische Perspektiven für die Gestaltung von selbstorganisierenden Systemen, die sich anpassungsfähig und effizient reproduzieren können.

Darüber hinaus zeigt die Geschichte von Codd’s Automaton, wie theoretische Modelle in der Informatik nicht nur akademischen Wert haben, sondern langfristig technologische Innovationen vorantreiben können. Die anfängliche Forschungsarbeit von von Neumann wurde von Codd weiterentwickelt, dann von späteren Wissenschaftlern angepasst, simuliert und praktisch demonstriert, womit ein Innovationszyklus sichtbar wird, der weiterhin neue Impulse in der digitalen sowie der lebenden Welt liefern kann. Wer sich intensiver mit zellulären Automaten befasst, erkennt schnell, dass sie mehr als einfache Spieleregeln repräsentieren. Sie sind Modelle komplexer Systeme, die Maschinen, Leben und Information auf fundamentaler Ebene verknüpfen. Codd’s Beitrag macht diesen Zusammenhang greifbar, indem er die Schwelle hin zum praktischen selbstreplizierenden System mit minimaler Zustandskomplexität aufzeigt.